Home|カラヤン(Herbert von Karajan)|シベリウス:交響曲第5番 変ホ長調 op.82

シベリウス:交響曲第5番 変ホ長調 op.82

カラヤン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1952年7月録音

Sibelius:交響曲第5番 変ホ長調 op.82 「第1楽章」

Sibelius:交響曲第5番 変ホ長調 op.82 「第2楽章」

Sibelius:交響曲第5番 変ホ長調 op.82 「第3楽章」

影の印象派

彼を死の恐怖に陥れた喉の腫瘍もようやくにして快癒し、伸びやかで明るさに満ちた作品に仕上がっています。

しかし、その伸びやかさや明るさはシベリウスの田園交響曲と呼ばれることもある第2番のシンフォニーに溢れていたものとはやはりどこか趣が異なります。

それは、最終楽章で壮大に盛り上がったフィナーレが六つの和音によって突然断ち切られるように終わるところに端的にあらわれています。

そう言えば、「このシベリスの偉大な交響曲を、第3楽章で中断させて公開するという暴挙は許し難い、今すぐ第4楽章も含む正しい姿に訂正することを要求する」、みたいなメールをもらったことがありました。(^^;

あまりの内容に驚き呆れ果てて削除してしまったのですが、今から思えばこの交響曲の「新しさ」を傍証する「お宝級」のメールだったので、永久保存しておくべきでした。

さらに、若い頃の朗々とした旋律線は姿を消して、全体として動機風の短く簡潔な旋律がパッチワークのように組み合わされるようになっています。

また、この後期のシベリウスとドビュッシーの親近性を指摘する人もいます。

シベリウスとドビュッシーは1909年にヘンリー・ウッドの自宅で出会い、さらにドビュッシーの指揮する「牧神の午後」などを聞いて「われわれの間にはすぐに結びつきが出来た」と述べています。

そして、ドビュッシーを「光の印象主義」だとすれば、シベリウスは「影の印象主義」だと述べた人がいました。

上手いこというもので、感心させられます。

まさにここで描かれるシベリウスの田園風景における主役は光ではなく影です。

第4番シンフォニーではその世界が深い影に塗りつぶされていたのに対して、この第5番シンフォニーは影の中に光が燦めいています。

シベリウスは日記の中で、この交響曲のイメージをつかんだ瞬間を次のようにしたためています。

それは1915年の4月21日、午前11時10分前と克明に時刻まで記した出来事でした。

シベリウスの頭上を16羽の白鳥が旋回しながら陽光の照る靄の中に消えていったのでした。その銀リボンのように消えていく白鳥の姿は「生涯の最も大きな感銘の一つと」として、次のように述べています。

日はくすみ、冷たい。しかし春はクレッシェンドで近づいてくる。

白鳥たちは私の頭上を長い間旋回し、にぶい太陽の光の中に銀の帯のように消えていった。

時々背を輝かせながら。白鳥の鳴き声はトランペットに似てくる。

赤子の泣き声を思わせるリフレイン。

自然の神秘と生の憂愁、これこそ第5交響曲のフィナーレ・テーマだ。

この深い至福の時はこの交響曲のフィナーレの部分に反映し、そしてその至福の時は決然たる6つの和音で絶ちきられるように終わるのです。

盛り上げ上手の聞かせ上手

ドイツ系の指揮者で本格的にシベリウスを取り上げたのはカラヤンが最初ではないでしょうか?実際のコンサートで取り上げることはあまり多くなかったようですが、録音に関しては50年代にフィルハーモニア管と、そして60年代と80年代には手兵のベルリンフィルを使ってかなりまとまった数を録音しています。そして、これまた仕方のないことなのでしょうが、カラヤンのシベリウスと言えば一般的に最後の80年代の録音が広く流布していて、それがカラヤンのシベリウス解釈のスタンダードとしての位置を占めてしまっています。

しかし、あの録音はベルリンフィルの機能性をフルに発揮して圧倒的な演奏に仕上がっていますが、歌わせることに重点がおかれすぎてシベリウスには必要と思えるエッジの立った感じが全くありません。悪く言えば、非常に派手で耳あたりのいいハリウッドの映画音楽のように響く面は否定できません。

それと比べると、50年代や60年代の録音は、そう言う派手さはありませんが、シベリウス自身がイメージした音楽により近いものになっているように思えます。録音の質も考えれば、60年代にベルリン・イエス・キリスト教会で録音したものが一番しっくり来る感じがします。

60年代のベルリンフィルは、カラヤン美学が徹底した70年代以降みたいに「ヌター」とした感じがないので、それがいい方に作用していたように思います。

しかし、この一連の50年代におけるフィルハーモニア管との録音も悪くありません。

どう聞いてもあまりピントこない4番のシンフォニーをなかなか面白く聴けるように料理しているあたりは、聞かせ上手なカラヤンの片鱗がうかがえます。ここぞというところで思いっきり金管をならしてグッと盛り上げる5番のシンフォニーなどは後年のカラヤンを彷彿とさせます。

そして何よりも、どの演奏を聴いてみても「てっぺん取ったるんや!」という気魄と気概が感じられます。

50年代のカラヤンを代表する演奏といえるのではないでしょうか。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

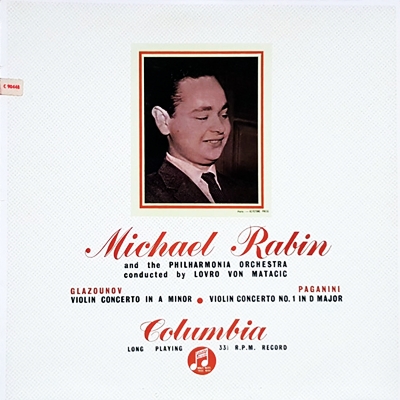

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)