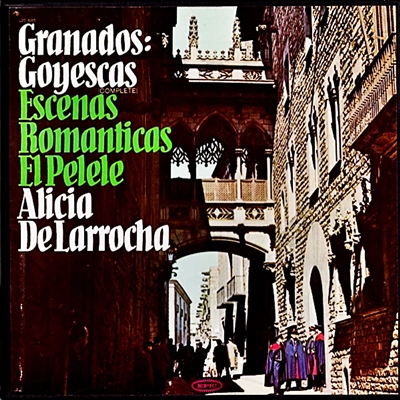

Home|アリシア・デ・ラローチャ(Alicia de Larrocha)|グラナドス:ピアノ組曲 「ゴイェスカス」

グラナドス:ピアノ組曲 「ゴイェスカス」

(P)アリシア・デ・ラローチャ:1963年初出

Granados:Goyescas Book 1 [1.Los Requiebros - The Compliments]

Granados:Goyescas Book 1 [2.Coloquio en la Reja - Conversation at the Grille]

Granados:Goyescas Book 1 [3.El Fandango del Candil - The Oil Lamp Fandango]

Granados:Goyescas Book 1 [4.Quejas o la Maja y el Ruisenor - Complaints or the Maiden and the Nightingale]

Granados:Goyescas Book 2 [5.El amor y la muerte: Balada - Love and Death: a Ballad]

Granados:Goyescas Book 2 [6.Epilogo: Serenata del Espectro - Epilogue: Spectre's Serenade]

Granados:Goyescas Book 2 [7.El pelele]

陽気で情熱的なスペインの粋な男と女の恋の姿

ただし、どんな作品なのか全く分からないのであれこれ調べてみると、なんだか「ピアノ組曲」ばかり出てくるではないですか。

知らないというのは恐いもので(^^;、「どうしてオペラなのに、ピアノ組曲なの?」といささか混乱してしまいました。実は、ピアノ組曲「ゴイェスカス」の方こそがグラナドスを代表する作品の一つで、オペラの方はそのピアノ組曲を下敷きにして書かれた実にレアにしてマイナーな作品だったのです。

ところが、最初にであったのがそのレアな方のオペラで、そのつながりでメインの組曲に辿り着いたというしだいなのです。その事が分かって、漸くにして私の中での「混乱」は収拾しました。

このピアノ組曲「ゴイェスカス」こそはグラナドスの円熟期の最高傑作と評されているようで、確かに魅力的な音楽であることは間違いありません。

このピアノ組曲「ゴイェスカス」には 「恋するマハとマホ ゴヤの絵画の場面集」という副題がつけられています。つまりはゴヤの絵画にインスピレーションを得て作曲されたのですが、かといってゴヤの作品を具体的に選んでその印象を音楽にしたのではなくて、ゴヤの絵画から受けた印象を「恋するマハとマヤ」というイメージに結実したもののようです。

このあたりは、ドビュッシーの「映像」などと似たパターンなのかもしれません。

この「マヤとマハ」というのは誰か特定の人物を表す名前ではなくて、スペインでは粋な男と女みたいなイメージを持つ言葉だそうです。

つまりは、ラテン的気質に溢れた陽気で情熱的なスペインの粋な男と女の恋の姿を一つのイメージとして結実させたものなのです。

作品は最初は以下の6曲で発表されました。

恋する若者たち 第1部

- 愛の言葉

- 窓辺の語らい

- 燈し火のファンダンゴ

- 嘆き、またはマハと夜鳴きうぐいす

恋する若者たち 第2部

- 愛と死

- 終曲〈幽霊のセレナード〉

その後、このピアノ作品をもとにしてにしてオペラ「ゴイェスカス」が書かれるのですが、その作品の中に登場するピアノ曲「わら人形」が第2部に追加されるのが一般的なスタイルとなったようです。

さらに、草稿段階で書かれたものの、その後外された「ゴヤ風のセレナード 」が近年になって発見され、それも第8曲目とっして演奏される事も増えてきているようです。

凝縮された情熱

私の中では何故かモーツァルトを演奏する人だという思いこみがあったアリシア・デ・ラローチャの「スペイン舞曲集」を聞いたときはいささか衝撃でした。もっとも、世間の常識としては「スペインのピアノ曲の専門家」として評価されているのですから、狭い自分の経験の中で物事を判断するとこういう事になってしまうと言う見本みたいな話です。(^^;

それでも、その驚きが大きな切っ掛けとなって、長い間部屋の片隅で埃をかぶっていたCDを片っ端から聞いてみることになりました。

そして、その驚きはスペイン舞曲集だけでなく、それ以外のスペイン音楽においても同様で、その驚くべき生命力の発露のようなものには圧倒されました。

ラローチャのピアノの響きにはとんでもない透明感があって、音楽的に曖昧な部分などは全くありません。しかし、それはピアニストならば当然のことであり、感心させられるのはその弾むようなリズム感です。

あまり民族性等という安易な言葉で片付けたくはないのですが、このリズム感だけはラローチャのようなスペインのピアニストでないと実現は難しいのではないでしょうか。

それと、すでに何度か言及しているのですが、彼女の手はピアニストとしては非常に小さかったという事です。それも並み尋常の小ささではなくて、わずか8度しか届かなかったそうです。

その事は、オクターブを奏でるにも、オクターブの跳躍をするのも、和音を掴むのも、アルペジオを奏でるのにも大変な苦労が求められます。

しかし、不思議なことに、普通ならばピアニストにとっては絶対的なハンデとなるその手の小ささが、彼女の場合には逆に長所にしてしまい、大きな手を持ったピアニストには絶対に出せない響き聞かせてくれるのです。

その、絶対に出せない響きというのは、小さな器の中にギュッと中身が詰まったような響きです。そのような凝縮された響きが弾むようなリズムと一体化したときに、そこに紛れもないスペイン的な情熱があふれ出すのです。大きな手でピアノをガンガンと叩いていては、そのような細やかにして内からあふれ出すような情熱は表現できないものです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-12-25:コタロー

- おひさしぶりの投稿です。体調不良のため(実は15年以上心療内科に通っているのです)、しばらくの間、投稿を控えていたという次第です。

「ゴイェスカス」はオペラ版が先にアップされていましたが、いよいよオリジナルのピアノ版がアップされてご同慶の至りです。デ・ラローチャの演奏はこの曲のエキゾチックな魅力がを最大限に発揮されて、とても見事です。前に、家にはデ・ラローチャの演奏(デジタル録音)を所有しているのですが、それに比べてこの演奏は若々しさをたたえていてなかなか素敵だと思います。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)