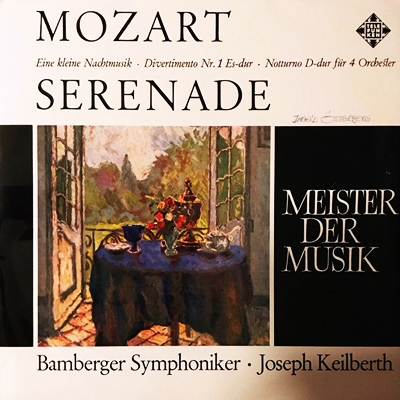

Home|カイルベルト(Joseph Keilberth)|モーツァルト:セレナーデ第13番ト長調, K.575 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」(Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik")

モーツァルト:セレナーデ第13番ト長調, K.575 「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」(Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik")

ヨーゼフ・カイルベルト指揮 バンベルク交響楽団 1959年録音(Joseph Keilberth:Bamberg Symphony Recorded on 1959)

Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [1.Allegro]

Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [4.Rondo (Allegro)]

Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [2.Romance (Andante)]

Mozart:Serenade in G Major, K.525 "Eine kleine Nachtmusik" [3.Menuetto (Allegretto)]

この作品は驚くほど簡潔でありながら、一つの完結した世界を連想させるものがあります。

おそらくはモーツァルトの全作品の中では最も有名な音楽の一つであり、そして、愛らしく可愛いモーツァルトを連想させるのに最も適した作品です。

ところが、それほどまでの有名作品でありながら、作曲に至る動機を知ることができないという不思議さも持っています。

モーツァルトはプロの作曲家ですから、創作には何らかのきっかけが存在します。

それが誰かからの注文であり、お金になる仕事ならモーツァルトにとっては一番素晴らしい動機だったでしょう。あるいは、予約演奏会に向けての作品づくりであったり、出来のよくない弟子たちのピアノレッスンのための音楽作りであったりしました。

まあ早い話が、お金にならないような音楽づくりはしなかったのです。

にもかかわらず、有名なこの作品の創作の動機が今もって判然としないのです。誰かから注文があった気配はありませんし、演奏会などの目的も考えられません。何よりも、この作品が演奏されたのかどうかもはっきりとは分からないのです。

そして、もう一つの大きな謎は、そもそもこの作品はどのようなスタイルで演奏されることを想定していたかがよく分からないのです。具体的に言えば、1声部1奏者による5人の弦の独奏者で演奏されるべきなのか、それとも弦楽合奏で演奏されるべきなのかと言うことです。

今日では、この作品は弦楽合奏で演奏されるのが一般的なのですが、それは、そのスタイルを採用したときチェロとコントラバスに割り振られたバス声部が素晴らしく美しく響くからです。しかし、昨今流行の「歴史的根拠」に照らし合わせれば、どちらかといえば1声部1奏者の方がしっくりくるのです。

さらに、ついでながら付け加えれば、モーツァルトの「全自作目録」には「アイネ・クライネ・ナハトムジーク。アレグロ、メヌエットとトリオ、ロマンツェ、メヌエットとトリオ、フィナーレから構成される」と記されていて、この作品の原型はもう一つのメヌエット楽章を含む5楽章構成だったのです。そして、その失われたメヌエット楽章は他の作品に転用された形跡も見いだせないので、それは完全に失われてしまっているのです。

ただし、その失われた事による4楽章構成が、この簡潔なセレナードをまるで小ぶりの交響曲であるかのような雰囲気にかえてしまっているのです。

ですから、それは「失われた」のではなくて、モーツァルト自身が後に意図的に取り除いた可能性も指摘されるのです。

そんなわけで、自分のために音楽を作るということはちょっと考えづらいモーツァルトなのですが、もしかしたら、この作品だけは自分自身のために作曲したのかもしれないのです。

もしそうだとすると、これは実に貴重な作品だといえます。そして、そう思わせるだけの素晴らしさを持った作品でもあります。

ただし、それはどう考えても「あり得ない」妄想なので、おそらくは今となっては忘れられてしまった、そして記されなかった何らかの理由があったのでしょう。

つまりは、それほどまでにモーツァルトは「プロの作曲家」だったのです。

いくつもの選択肢

こうやってカイルベルトとセルによるモーツァルトのディヴェルティメントを並べてみると、音楽に対するアプローチの違いというものについて考えざるを得ません。カイルベルトの演奏では、弦楽合奏をバックに管楽器群が実に楽しげに飛び跳ねています。そこには音楽をする「喜び」が溢れていて、聞くものをも幸せな感情にしてくれます。

セルの演奏では、管楽器達もアンサンブルの構成員となっていて、指揮者であるセルの統率下にあります。そこにあるのは、最初から最後までセルの音楽であり、プレーヤーはその音楽を実現するための駒にしか過ぎません。結果として、このディヴェルティメントはただの機会音楽ではなくて、とても立派なコンサートプログラムになっています。

こうやってみると、セルというのはホントに「イヤな奴」です。

アンタは俺たちを豚扱いするといってオケを去ったプレーヤーもいたようです。

そして、彼のオケに対する姿勢を「ミリタリー」と一言で切って捨てたプレーヤーもたくさんいました。

それに対して、カイルベルトという人はオーケストラのプレーヤーから見ても「いい奴」だったんだろうなと思わせられます。音楽というのは人の営みである以上は、まずは「楽しく」演奏しなければ意味はないと考えていたのでしょうか。

もちろん、プロの音楽家ですから締めるべきところは締めているのですが、それでもその締め方は職人の良心をこ越えることはありません。ですから、指揮をするオケの能力がそのまま演奏のクオリティに結びついてしまいます。

そして、幸いなことに、この「難民ドイツ人」によって構成されているバンベルク響は悪くないオケです。

とりわけ管楽器群の響きがとても魅力的なので、こういう音楽になると抜群の適正を示します。

言うまでもなく、セルという指揮者は私にとっては一つの基準点となる存在です。

お客さんがいる以上は最低限のクオリティは保障しないといけないというのが彼の基本的なスタンスでした。そして、その「最低限クオリティ」というのは、彼が信じた音楽の姿を過たず形にするための献身をオケに求めることでした。

そして、このディヴェルティメントもまた過つことなくセルの音楽になっています。

彼の手にかかれば、なんと言うこともない家庭料理も、星付きレストランの料理のようになってしまいます。

ただ問題は、時に素朴な家庭料理を食べてみたいこともあると言うことです。

そして、その事は「良し悪し」の問題ではなく、音楽に対する「哲学」の違いと言うことです。気楽な受け手である私にとっては、こうやっていくつもの選択肢があるというのは喜ばしいことです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2025-04-06:トシアキ

- カイルベルトは、モーツァルトの交響曲では、いい感じと思ったのですが、このセレナードでは、私の鑑賞基準となっている、1962(1963?)年にルドルフケンペが、この楽団を振ったものと大きく違うのです。

ケンペの演奏は、推進力が有ります。前へ前へ進むのです。Grooveを感じるといってもいいと思います。

例えれば、歩いている場合、足の着地点が毎歩数センチ前に落ちます。

カイルベルトの場合は、着地点が下がるのです。リズムが重いのです引きずられてる、と言ってもいいです。

こんなに差がある事を実感したのは、久しぶりです

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)