Home|チャールズ・ローゼン(Charles Rosen)|チャールズ・ローゼン ショパン・リサイタル

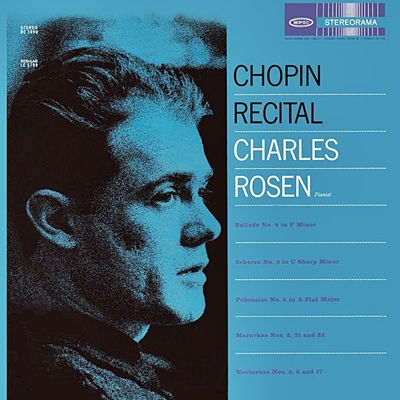

チャールズ・ローゼン ショパン・リサイタル

(P)チャールズ・ローゼン:1960年2月3日~5日録音

Chopin:Ballade for piano No.4 in F minor, Op.52

Chopin:Scherzo for piano No.3 in C-sharp minor, Op.39

Chopin:Polonaise for piano No.6 in A-flat major, Op.53 "Heroic"

Chopin:Mazurka for piano No.2 in C-sharp major, Op.6-2

Chopin:Mazurka for piano No.31 in A-flat major, Op.50-2

Chopin:Mazurka for piano No.32 in C-sharp minor, Op.50-3

Chopin:Nocturne for piano No.8 in D-flat major, Op.27-2

Chopin:Nocturne for piano No.5 in F-sharp major, Op.15-2

Chopin:Nocturne for piano No.17 in B major, Op.62-1

収録作品

- バラード第4番 ヘ短調 Op.52

- スケルツォ第3番 嬰ハ短調 Op.39

- ポロネーズ 第6番 変イ長調「英雄」Op.53-6

- マズルカ第2番 嬰ハ短調 Op.6-2

- マズルカ第31番 変イ長調 Op.50-2

- マズルカ第32番 嬰ハ短調 Op.52-3

- 夜想曲第8番 変ニ長調 Op.27-2

- 夜想曲 嬰ヘ長調 Op.15-2

- 夜想曲第17番 ロ長調 Op.62-1

なんだか、やけにフラットやシャープのついた調号の音楽を選んでるな・・・。

衣装を美しくまとわせてほしい

チャールズ・ローゼンのメジャーな録音活動は1959年のラヴェル作品(「夜のガスパール」「クープランの墓」)からスタートしています。そして、60年代を中心にしながらまとまった録音を残すのですが、70年代にはいるとその数を減らし、その後はほとんど演奏活動だけになります。何度か来日して公演も行っていますし、なんと言ってもピアノ関係の著述を多く残す学者ですから、ピアノ畑の人にとっては馴染みある名前かもしれません。

しかし、聞き専の人は「録音」を通して演奏家と接することがベースになりますから、70年代半ばから殆ど録音を残していないと言うことは「死んだ」も同然です。

ローゼンは1927年生まれですから、59年にラヴェルで録音デビューしたときは32才です。

今の感覚から言えば随分「遅い」デビューなのですが、それはフランス文学で博士号を取って大学の先生になってしまったからです。

これが彼にとって回り道であったのかそうでなかったのか、そもそも彼の本業は言語学者なのかピアニストなのか著述業なのか、色々と判断に悩むのですが、80才を超えても来日をして公演も行っていたのですから、やはりピアニストであったのでしょう。

ただし、その来日公演の評判はあまりよろしくないようです。

テクニックの衰えは明らかであり響きも薄くて、曲が終わるたびに席を立つ人も少なくなかったと言う話も伝わっています。

どうやら、この人は色々な面で中途半端なのです。そして、人はとてもよかったようなのです。

おそらくは、公演の主催者としては、そのプログラムにエリオット・カーターやシェーンベルクばかりならんでいたのでは人は集められないと思うのは当然です。

ベートーベンにしたって初期ソナタにディアベリの変奏曲だけでプログラムを組んだら、果たして人を集められるのかと不安になるのは当然です。

そこで、せめてソナタの方は人が呼べそうな「アパショナータ」あたりを入れてくれませんかと頼みたくなるのです。

これが強情な(たいていプロのピアニストというのは強情なものです)ピアニストだとそんな提案はにべもなくはねつけるのでしょうが、ローゼンは何故かニコニコと受け入れてしまうのです。

ところが、本音の部分では、今さら「アパショナータ」なんか演奏をしたくもないので、本番では適当に弾きとばしてしまって、それが己の評判を下げることにつながってもあまり気にもしないのです。

おそらく、その自信を支える背景には「学者」というポジションがあったはずです。

それがピアノだけで勝負しているピアニストとの違いであり、彼の中途半端さを助長してしまったのではないかと考えるのです。

実際、彼が本格的に録音に取り組んでいた60年代の演奏を聴くと、ツボにはまると「凄い!」と思うものもが少なくありませんが、逆に、いかにも気の乗らないという感じの演奏も少なくありません。

そして、その気の乗らない典型がこの一枚でしょうか。

これは、59年に録音したラヴェルに続く2枚目のアルバムです。

タイトルが「ショパン・リサイタル」ですから、どう考えてもローゼンからの提案ではなくて、売れ筋を狙ったレーベル側からの提案だったはずです。

ところが、ローゼンという人は何故か断らないのですね。

そして、断らないのであれば、レーベルの意も受けて「売れる」ように努めるのかと言えば、それもまた、そうでもないのです。

好意的に受け取れば、ロマン派小品の典型たるショパンの音楽を綺麗さっぱり洗い直して、その真実の姿を提示したと言えなくもありません。

確かに、学者らしい分析力が前面に出た演奏だとも言えます。

ただし、こういうタイプの演奏は、昨今、嫌というほど聞かされて「冴えんんあぁ」と愚痴りながら家路につくという経験を多くの人がしているのではないでしょうか。

そして、ショパンという衣装を引きはがすよりは、出来ればその衣装を美しくまとわせてほしいと思ったりもするのです。

まあ、そんな事をいっても、ローゼン先生はちっとも気にはしないのですが。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)