Home|カッチェン(Julius Katchen)|ブラームス:ピアノソナタ第1番 ハ長調 作品1

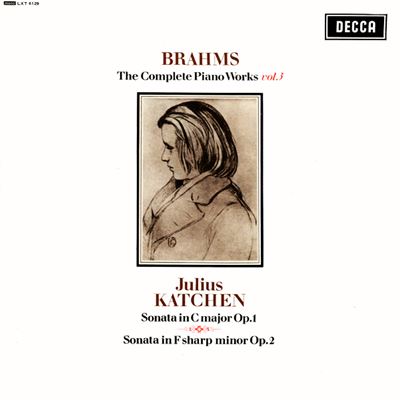

ブラームス:ピアノソナタ第1番 ハ長調 作品1

(P)ジュリアス・カッチェン:1963年9月30日~10月1日録音

Brahms:Piano Sonata No.1 in C major, Op.1 [1.Allegro]

Brahms:Piano Sonata No.1 in C major, Op.1 [2.Andante]

Brahms:Piano Sonata No.1 in C major, Op.1 [3.Scherzo: Allegro molto e con fuoco]

Brahms:Piano Sonata No.1 in C major, Op.1 [4.Finale: Allegro con fuoco]

作曲家ブラームスのキャリアの出発点

しかし、ブラームス自身はこの作品に強い自信を持っていたようなので、これよりも先に作曲された2番ソナタやスケルツォの小品集に「作品1」を呈するよりは納得できたのでしょう。

このソナタ1番は、明らかにベートーベンの強い影響を受けています。

全曲は第1楽章の第1主題によって統一されています。そして、そのダイナミックで幅広い音域を使った音楽はまさにベートーベンです。

しかし、そう言うベートーベンの衣を纏いながら、例えば第2楽章に自らが幼い頃から親しんだ民謡の旋律を使うなど、古典派とは違う標題音楽的なアクセサリも身に纏っています。引き継ぐべきものはしっかりと引き継ぎながら、そこに自分なりの個性を刻み込めたところに強い自負があったのでしょう。

この作品の初演はブラームス自身の演奏で行われるのですが、そこにはシューマンの強力な後押しがありました。

ブラームスは生まれ故郷のハンブルグでもほとんど知られていなかったのですが、その無名の若き音楽家をシューマンが高く評価しているというので、一度みんなで聞いてみようという運びになったようなのです。

そして、その初演が好意的に受け入れられたことで、さらにシューマンの後押しもあって出版の運びとなったのです。

そして、その翌年はブラームスと知り合ったばかりのハンス・フォン・ビューローによって公開の演奏会で取り上げられます。

さらに、この作品はヴァイオリニストのヨアヒムに献呈されています。

ピアノソナタをヴァイオリニストに献呈するというのは不思議な話なのですが、調べてみるとブラームスをシューマンに紹介する労をとったのがヨアヒムだったので、その事への感謝として献呈されたようなのです。

つまりは、この作品を巡って、その後のブラームスを語る上では欠かすことのできないシューマン、ビューロー、ヨアヒムという人物が登場するのです。

その意味でも、このピアノソナタ第1番こそは、作曲家ブラームスのキャリアの出発点となったのです。

色気がありながら、欲から距離がおける希有の存在

かつて、デ・ヴィートのことを「ブラームス弾き」と述べたのですが、ピアノの世界における「ブラームス弾き」は疑いもなくカッチェンでしょう。デ・ヴィートに奉った次の言葉は、よりカッチェンに相応しいかもしれません。

「一流のソリストとしてやっていけるだけの優れた資質(色気)がありながら、同時にブラームスを演奏する時の妨げとなる「欲」から距離がおける希有の存在でした。

言うまでもないことですが「色」と「色気」は似ていながら本質的には全く別物です。

「色」は常に「欲」とセットになっていますが、「色気」は「欲」から距離を置かないとにじみ出てこないものです。」

そして、カッチェンがすぐれた色気を持ったピアニストでありながら欲から距離を置けたのは、彼が持つすぐれた「知性」に負うところが大きかったように思います。

人は彼のことを「知的なブルドーザー」と称したのですが、このブラームスの初期ソナタからは、その言葉に相応しいカッチェンの姿が浮かび上がってきます。そして、その知性はもしかしたら(こんな音を書くとブラームスが怒ってきそうなのですが)、ブラームスが想像していたよりもはるかに高い領域へとそれらの作品を引き上げているような気がするのです。

ベートーベンのソナタを思わせるようなダイナミックで力強い響きから、子守歌を思わせるような叙情的な歌まで、その全てを完全に己の中に取り込んでもう一度再構築していくような知性がカッチェンにはあるのです。

まさに、ブラームス弾き!!

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2016-09-29:Joshua

- ブラームスは、カーステレオに適さない。歩くときのヘッドホンならまだしも、運転に支障をきたします。だからと言って音楽が悪いことは少しもなく、そういう文明の利器に適合しない、特性を持った音楽と言えましょうか。このピアノソナタなんて、その最たるもの。(協奏曲の1番もそうですが、あの鬱然たる鋼鉄の響き!)

若々しい覇気が感じられます。ごつごつして「豪栄道」が飛び跳ねてる感じ。シューマンのソナタもそういえば似てませんかね。たとえば、Mozartのディヴェルティメント15番の第1曲と好対照。そこをカラヤン・ベルリンは1965年に見抜いていた。

確か早世した弾き手のカッツェンは、いいですねえ。明快。多層な和音を気持ちよく鳴らしてくれます。この人の協奏曲は残っていたと思いますよ。1番も2番も。

昼間は暑いものの、瞬く間に金木犀香る10月、このサイトで縦横無尽に音楽を聴きわたり、50年前は叶わなかった「市井の1音楽愛好家」が感想を書けるのは、世間から見れば小さな、それでいて個人的には多大な喜びです。我々も宇野功芳(好き嫌いは別として)になれるのです。それには、PCの時代を待たねばなりませんでした。プレイヤーに30センチの盤を載せるのとは風情は違いますが、ともかくはファーストハンドで演奏そのものが聴けるのです。

2014年でしたか、99歳でなくなられた青木十良さんの評伝「チェリスト、青木十良(大原哲夫著)」をよんでますが、1936年シゲティを聴いた思い出が出てきます。

このサイトにも無伴奏バッハがアップされてますが、また聴きたくなってきました。

冒頭で言いましたが、決してカーステでは聴けない点、共通しています。

昔は、きっと時間の流れ、質、今と違ったのだと思いますよ。

クナッパーツブッシュも言っていた。「これはロココなのだよ」

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)