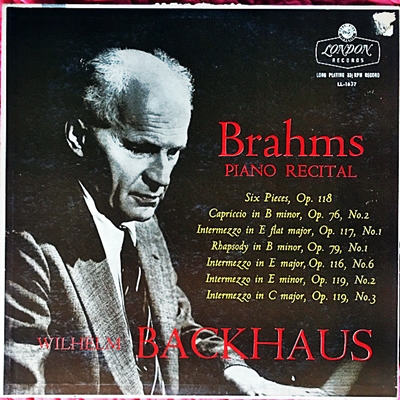

Home|バックハウス(Wilhelm Backhaus)|ブラームス:6つの小品 作品118

ブラームス:6つの小品 作品118

(P)バックハウス 1956年録音

Brahms:6つの小品 作品118 第1曲 「間奏曲」

Brahms:6つの小品 作品118 第2曲 「間奏曲」

Brahms:6つの小品 作品118 第3曲 「バラード」

Brahms:6つの小品 作品118 第4曲 「間奏曲」

Brahms:6つの小品 作品118 第5曲 「ロマンス」

Brahms:6つの小品 作品118 第6曲 「間奏曲」

単純でありながら深みのある作品です

これらの作品は、晩年のブラームスがお気に入りだった夏の避暑地、バート・イシェルで書かれ、書かれた作品は出来上がるたびにクララのもとに送られました。ですから、作品118と119の作品は、二つの作品として分けて出版はされていますが、ほとんど同じグループの作品と見て間違いはないようです。

いや、それ以上に、晩年の小品として一つのグループを形成する作品116から作品119に至る20の小品は、出版される過程でいくつかの作品に分けられているものの、そのどれもが晩年のブラームスの孤独な心情を色濃く反映した共通の土台の上に成り立った作品だと言えます。

また、専門家の話によると(私はこういう事はあまり詳しくないのですが・・・)、たとえば私が大好きな作品117の第1曲の冒頭の動機はこの6つの小品の第5曲ロマンスのはじめのところに使われていたり、作品117の第2曲の伴奏音型がこの6つの小品の第6曲の主旋律と関連があるそうです。つまり、これらの20の小品は少ない素材をあれこれと使い回して組み立てている節があるようで、それがある種の共通感を醸し出しているようなのです。

第1曲:間奏曲 イ短調

ブラームスの晩年に特徴的な何とも言えない「秋」の風情が漂う作品です。この何とも言えない切ない雰囲気が晩年の小品の魅力でしょう。

第2曲:間奏曲 イ長調

ある人はこの作品を称してブラームスの「無言歌」と呼びました。作品の構成としてはブラームスらしい手の込んだ技巧が駆使されているらしいのですが、流れてくる音楽はそんな技巧的なことは全く感じさせない親しみやすい音楽になっています。

それ故に、晩年の小品のなかでも結構人気のある作品です。

第3曲:バラード ト短調

中間部の旋律がとっても美しいので、これもまたそれなりに人気のある作品のようです。

第4曲:間奏曲 ヘ短調

右手の音型を左手が音に追いかけるような仕組みになっているので、どこか軽快な雰囲気が漂う音楽です。とはいえ、基本的には侘びしいことは侘びしい音楽です。

第5曲:ロマンス ヘ長調

バロック風の古風な雰囲気が漂う音楽です。そして、ここには私が大好きな作品117のホ長調が少しばかりたたずまいを変えて姿を現してくれます。

第6曲:間奏曲 変ホ短調

これは彼が暖めていた第5交響曲の緩徐楽章のために用意していたものらしいです。専門家によると、この作品は冒頭の揺れ動く3つの音からなる動機で全体が組み立てられているそうです。

この上もない厳しい寂しさに染め抜かれた作品です。

男は黙って辛口一献

バックハウスのピアノは寂寞感の漂うブラームス晩年の作品であってもかなり強めのタッチでくっきりとしたラインを描いていきます。そこには、ロマン派的な感情は入り込む余地はなく、この上もなくザッハリヒカイトな表現に徹しています。普通ならば、ブラームス晩年の侘びしさを、もっと深いニュアンスを込めて切々と演奏したくなるものですが、バックハウスにはそう言う外連味が全く存在しません。

当然のことながら、それを持ってあまりにも無骨で愛想がないと言われそうなのですが、不思議なことに、聞けば聞くほどにその背後からブラームスの深い寂寞感がこみ上げてくるのです。

あれやこれやと手練手管でロマンティックに演奏してみても、最初は感心はしても、すぐにそう言う人工的な甘味料には飽きが来てしまいます。

何かのコマーシャルではありませんが、名にも足さず、何も引かず、男は黙って辛口一献、これがバックハウスでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)