Home|エリカ・モリーニ(Erika Morini)|タルティーニ:ヴァイオリンソナタ ト短調 「捨てられたディド」

タルティーニ:ヴァイオリンソナタ ト短調 「捨てられたディド」

(Vn)エリカ・モリーニ (P)レオン・ポンマー 1956年録音

Tartini:ヴァイオリンソナタ ト短調 「捨てられたディド」 「第1楽章」

Tartini:ヴァイオリンソナタ ト短調 「捨てられたディド」 「第2楽章」

Tartini:ヴァイオリンソナタ ト短調 「捨てられたディド」 「第3楽章」

悲恋の物語

しかしながら、数次にわたるローマとの戦いの中でついにカルタゴは滅亡してしまうのですが、その輝かしい歴史はチュニジアの人々にとっては大きな誇りであり、その建国の女王とされるディドは紙幣の肖像として今も描かれているほどです。

このタルティーニによるヴァイオリンソナタ「捨てられたディド」は、そのような女王の悲劇の物語を素材として書かれた作品です。

ディドは都市国家のティルスの国王の娘として生まれたと伝えられいて、父の死後は兄とともに共同で統治するように遺言されていました。しかし、兄はそのような遺言を反古にして彼女の命を狙うようになったために、ディドは心ある家臣とともに新しい土地を目指して旅立ちます。そして、苦難の旅の末にたどりついた地で、彼女はその土地の王から己の才覚で砦を築くにたる土地を手に入れることに成功します。そうして築かれた砦が都市国家カルタゴの始まりとされています。

やがて、彼女が築いたカルタゴの地にトロイアの英雄アイネイアースが流れ着きます。木馬の計略によって陥落したトロイアを再興させるために地中海をさまよった末にカルタゴの地に流れ着き、やがて女王ディドと愛しあうようになります。しかし、その様子を見たユピテル(ゼウス)はメルクリウス(マーキュリー)を使わして彼にカルタゴ再興の誓いを思い出させ、イタリアに向かうことを命じます。神意を受けたアイネイアースはそれに従い、ディドを捨ててイタリアに向かうのですが、捨てられたディドは嘆きの末に自らの王宮に火を放ち、その火の中に身を投じて命を絶ちます。

タルティーニは第1楽章でアイネイアースに寄せるディドの想い、第2楽章では燃え盛る王宮に身を投じたディドを描いたと伝えられています。また、第3楽章は亡き王女への挽歌として捧げられいます。

音楽を文学的に解釈することを嫌う人たちはタルティーニ自身が何も書き残していないことを根拠として、そのような聴き方を排します。しかし、バロックとは過剰な妄想だと想えば、この甘く切ない音楽にそのような悲恋の物語を重ねて聞くのも悪くはないと想います。

清冽な響き

エリカ・モリーニというヴァイオリニストは残念ながら私の視野には全く入っていなかったヴァイオリニストでした。唯一、ジョージ・セルと協演したモーツァルトのヴァイオリン協奏曲が記憶に残っているくらいでした。しかしながら、その録音も手兵のクリーブランド管ではなくて1959年のザルツブルグ音楽祭にまねかれてフランス国立放送管弦楽団を客演したときの録音だったので、ほとんど何の印象も残っていませんでした。

しかし、ジョコンダ・デ・ヴィートの録音をまとめて聴いているうちに、もう一人のブラームス弾きとしてエリカ・モリーニの名前と出会ってしまったのです。

20世紀の初頭にオーストリアに生まれたモリーニは14才にしてベルリン・フィルやゲヴァントハウス管弦楽団と共演して衝撃的なデビューをはたしたそうです。(知らなかった^^:)父はヨアヒムの系列をくむヴァイオリニストであり、彼女もまたウィーンでヴァイオリンの教育を受けたので、まさに生粋のウィーンが生んだヴァイオリニストでした。

しかし、1938年にナチスの迫害を逃れてアメリカに渡り、その後はニューヨークを拠点として音楽活動を続けることになります。

これだけ読むと、彼女もまたヨーロッパの動乱の中で人生を大きく変えられた音楽家の一人かと言うことになるのですが、今回彼女のことを調べてみて、そんな簡単なひと言でくくれるような女性ではなかったことを知らされました。

それは、とてつもなく強情な女性なのです。(ある意味、エリカ様!!)

もう少し肯定的に表現すれば己を失わない強さに貫かれているのです。

20世紀前半のヨーロッパの音楽家というのは「何でも演奏させていただきます」というような腰の低さとは無縁でした。自らが演奏するに値すると思う音楽だけにレパートリーを絞り込み、それ以外の作品には見向きもしないというのが基本でした。

モリーニもまたそのような古いタイプの音楽家の一人であり、彼女のレパートリーはウィーン古典派からブラームスなどのロマン派の作品あたりに限られていました。そして、そう言う基本的なスタンスを彼女はアメリカに移ってからも絶対に崩さなかったのです。

結果として、営業的にはいたって不利なことになり残された録音も多くありません。

おそらく、レコード会社はいろいろなオファーはしたのでしょう。しかし、ブラームスのヴァイオリンソナタや協奏曲ばかりを何回も録音するわけにはいきません。オファーを受けてもらえる録音計画の数は限られてしまい、結果として残された録音の数は少なくなってしまい、さらにその結果として私たちの視野からも外れていってしまったと言うことになったのでしょう。(言い訳です^^;)

今回、彼女の録音(数は多くありません)をまとめて聴いてみて、彼女からしか聞けない音楽があることを知らされて、実に幸福な時間を過ごすことができました。

一番最初に聞いたのは本命のブラームスではなくて、変化球からはいることにして、選んだのがタルティーニの「悪魔のトリル」でした。そして、その最初の音が出た瞬間に頭にうかんだのが「清冽」と言う言葉でした。そして、聞き進んでいくうちに、全く不意に万葉の歌が頭をよぎりました。

「石走る 垂水の上の さわらびの 萌え出づる春に なりにけるかも」

あまりにも有名な志貴皇子の歌です。

そして、この感覚は彼女のどの演奏を聴いても貫かれている特徴でした。

人はその事を、「清潔」とか「折り目正しい」と表現するのですが、どうもそれだけでは不満が残ります。彼女の演奏にはそのような行儀良さだけでなく、あの万葉の歌に込められたような生命力がやどっています。しかし、その生命力は時にはある種のけだるさにつながるような夏の豊穣な生命力とは全く異なり、それはまさに「萌え出づる春」のみがもっている清冽な生命力なのです。

おそらく、技巧的には、ビブラートを極力減らして折り目正しく造形していくスタイルがそのような清冽さをもたらしているのでしょう。しかし、そんなことをしたり顔であれこれ指摘しても彼女の演奏の素晴らしさは何一つ伝わりません。

どのように頭をひねっても、安濃退場に彼女の演奏の素晴らしさを言い当てることは私にはできそうもありません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-09]

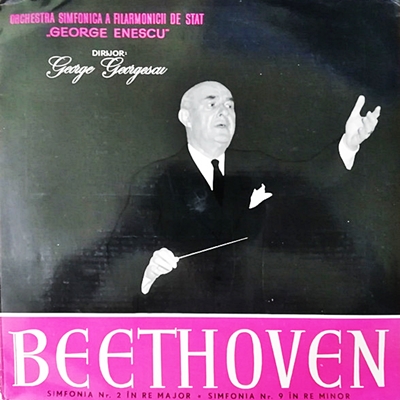

ベートーベン:交響曲第9番 ニ短調 「合唱付き」作品125(歌唱:ルーマニア語)(Beethoven:Symphony No.9 in D minor, Op.125 "Choral")ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 (S)Emilia (Ms)マルタ・ケスラー、(T)イオン・ピソ (Bass)マリウス・リンツラー (Chorus Master)ヴァシリ・パンテ ジョルジュ・エネスコ・フィル合唱団 (Chorus Master)カロル・リトヴィン ルーマニア放送合唱団 1961年8月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra (S)Emilia Petrescu (Ms)Martha Kessler (T)Ion Piso (Bass)マMarius Rintzler (Chorus Master)Vasile Pintea Corul Filarmonicii "George Enescu”(Chorus Master) arol Litvin Corul Radioteleviziunii Romane Recorded on July, 1961)

[2025-12-07]

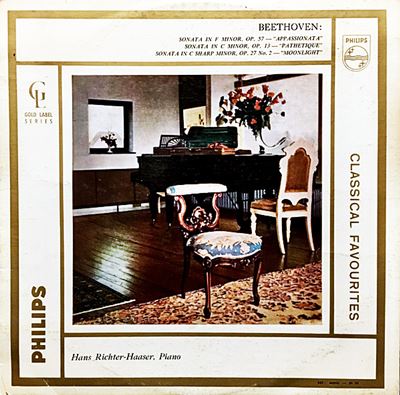

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

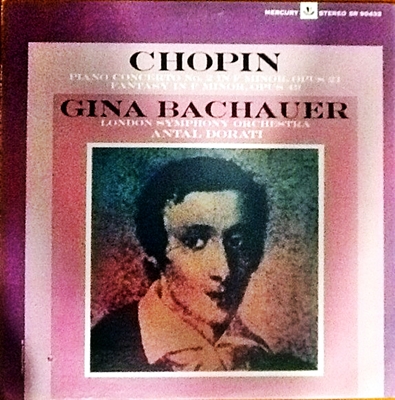

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)

[2025-12-04]

フォーレ:夜想曲第7番 嬰ハ短調 作品74(Faure:Nocturne No.7 in C-sharp minor, Op.74)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-02]

ハイドン:弦楽四重奏曲第32番 ハ長調, Op.20, No.2, Hob.3:32(Haydn:String Quartet No.32 in C major, Op.20, No.2, Hob.3:32)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1931年12月2日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 2, 1931)

[2025-11-30]

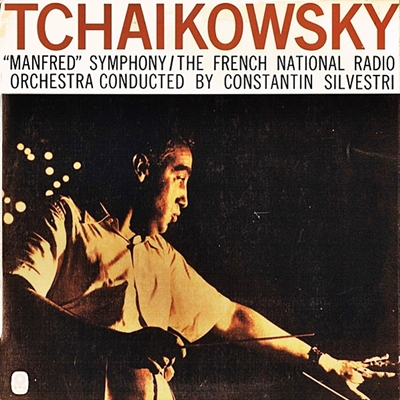

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年11月13日~16日&21日録音(Constantin Silvestri:French National Radio Orchestra Recorded on November 13-16&21, 1959)

[2025-11-28]

ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93(Beethoven:Symphony No.8 in F major ,Op.93)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年5月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on May, 1961)

[2025-11-26]

ショパン: ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21(Chopin:Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21)(P)ジーナ・バッカウアー:アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Con)Antal Dorati London Symphony Orchestra Recorded on June, 1964)

[2025-11-24]

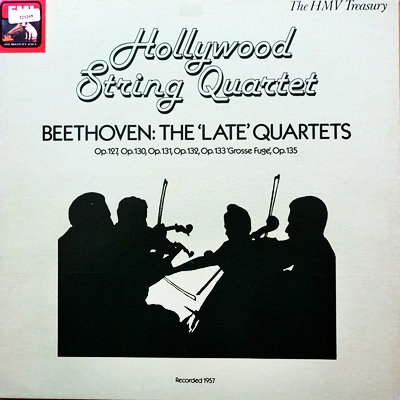

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第12番変ホ長調, Op.127(Beethoven:String Quartet No.12 in E Flat major Op.127)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-11-21]

ハイドン:弦楽四重奏曲第31番 変ホ長調, Op.20, No1, Hob.3:31(Haydn]String Quartet No.31 in E flat major, Op.20, No1, Hob.3:31)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1938年6月5日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on June l5, 1938)