Home|オークレール(Michele Auclair)|ブルッフ:コル・ニドライ, Op.47(Bruch:Kol Nidrei)

ブルッフ:コル・ニドライ, Op.47(Bruch:Kol Nidrei)

(Vn)ミッシェル・オークレール:ヴィルヘルム・ロイブナー指揮 オーストリア交響楽団 1952年1月26日~27日録音(Michele Auclair:(Con)Wilhelm Loibner Austrian Symphony Orchestra Recorded on 1952)

Bruch:Kol Nidrei, Op.47

神に許しをこう祈り

そして、ユダヤの教えではこれから先の一年間の運命を決めるのがヨム・キプール(Yom Kippur)という祭日ということになっているようです。「Yom Kippur」とは「the Day of Atonement」、つまりは「贖罪の日」という意味らしいです。ですから、この「ヨム・キプール」の贖罪の日に捧げる祈りが「コル・ニドライ(Kol Nidrei)」らしいのです。

まあ、「らしいのです」とは実に曖昧な言い方なのですが(^^;、ユダヤの教えに詳しい日本人なんて殆どいないでしょうから、上で述べたことはネット上からあれこれと拾ってきた真偽不明の情報に基づいているので、「らしいのです」以上のことは言えないのです。

ただし、はっきりしているのは、こういう音楽を垣田ブルッフはおそらくユダヤの人なんだろうと創造するのが普通だと思うのですが、実は彼はユダヤとは何の関係もないプロテスタントだったと言うことです。

では、プロテスタントのブルッフが何故にこのようなユダヤにとってもっとも大切な祈りをもとに音楽を書いたのかという疑問がわいてくるのですが、それは、ヨム・キプルで歌われる典礼歌「コル・ニドレ」の旋律等にインスピレーションを感じたからです。ブルッフは各地の民族音楽にかなり興味を持っていて、その一環としてそれらの旋律に興味を覚えこの作品を作曲したということです。

しかし、ユダヤと言えば常に迫害に去らされてきたという歴史を持っています。

このコル・ニドライの祈りの中には「われわれが次の一年にしてしまうかも知れない全ての誓いは本心からのものではありませんので、どうか言葉どおりに受け取らないでください」などと言う文言が入っているそうです。これは、迫害故に偽りの改宗をせざるを得ないこともあり、その時の予防のためにと言うか、言い訳の道を残しておくための言葉だったようです。

要するに、この先一年もしかしたらとんでもないことをしてしまうかもしれませんが、それは決して私の本心からのものではないのでその時はよしなに、と言うことなのです。

このあたりは何とも言えないしたたかさを感じながらも、長い弾圧と迫害の歴史を背負ったユダヤの人々の切なさも感じます。

そう言えば、日本でも江戸時代の隠れキリシタンたちは毎年正月に踏み絵を踏まされるのですが、彼らはその踏み絵を躊躇わずに踏んだ後に家に帰って赦しの祈りを唱えたという話を聞いたことがあります。

そう言う迫害にさらされた人々の切ないまでの祈りと悲しみがこのブルッフの音楽には深く刻み込まれています。

それだけに、キリスト教徒のプロテスタントだったブルッフが何故にこのような音楽が書けたのか実に不思議だと思わざるを得ません。

若くして引退してしまったヴァイオリニスト

オークレールはパリ音楽院のブシューリのもとで学んだのですが、同門のヴァイオリニストとしてはジネット・ヌボーとローラ・ボベスコ等がいます。その後、1943年にロン=ティボー音楽コンクールで第一位を獲得してジャック・ティボーの知遇を得ます。ただし、この優勝はナチス占領下のパリではキャリアを広げる切っ掛けとはならず、戦後の45年のジュネーヴ国際音楽コンクールで第一位を獲得したことによってキャリアのスタートを切ります。その後はアメリカツアー(1951年)もソ連ツアー(1958年)も大成功をさせて世界的な名声を獲得していくのですが、60年代にはいると「左手の故障」を原因として演奏活動から引退してしまいます。

この突然の引退に関しては様々な憶測が飛び交うのですが(ピアニスト、フランソワとの破局とそれに伴う有名な作家の次男との結婚等々)、真相は藪の中です。

そして、その結果として、「女ティボー」とまで言われた才能とキャリアを持ちながら、残された録音は本当に少ないのです。

51年のアメリカツアーに伴ってレミントン・レーベルで録音されたチャイコフスキーの協奏曲とブルッフの協奏曲第1番とコル・ニドライ、クライスラー・アンコールとタイトルが付いた小品集。

エラート・レーベルでのシューベルトのヴァイオリンとピアノのための作品集。

おそらく仏パテでのバッハのヴァイオリンソナタとドビュッシー、ラヴェルのソナタ。

そして、ソリストとしての最晩年(と言っても30代ですが)にフィリップスレーベルでモーツァルトの4番・5番のコンチェルト、チャイコフスキー、メンデルスゾーン、ブラームスの協奏曲。

後は、古い録音(43年録音)ですが、ティボー指揮によるハイドンのコンチェルトが残されています。(ベートーベンのヴァイオリン・ソナタ5番の録音もあるそうですが、未聴です)

これはもう、フェルメール級の少なさでしょうか。(^^;

そして、その演奏なのですが、これもまたこの偉大なヴァイオリニスト達に共通する聡明さに貫かれたものです。

フランス的というのはドイツ的というのと同じくらい、分かったような分からないような表現なので、パリッ子らしい音楽と言い換えた方がより正確なのかもしれません。

フランス人はよく「彼(彼女)はパリの人だから」という言い方をします。それは、パリという街の気質とフランス全体の気質とは随分と異なっている事への皮肉であるようです。

ですから、繊細で楚々とした風情の中に、生粋のパリっ子らしい気の強さみたいなものも時々顔を出すのがオークレールの面白さです。

そして、さらに言葉を足せば、その聡明さはオークレール個人の気質に依拠すると言うよりは、彼女が育ったパリの文化的な厚みがはぐくんだものと言えそうなのです。

ですから、ヌボーのような突き抜けたような強烈な個性は持っていません。

ヌボーの凄さは、そう言う文化的な厚みの中で育ちながらその厚みを突き抜けていったところにあったことを、逆にこのオークレールが教えてくれるような気がします。

だったら、そう言う「お約束事」の中に収まっているオークレールの演奏は物足りなさがあるのかと言われれば、それは一面では「イエス」であり反面では明らかに「ノー」です。

もしも、オークレールにヌボーのような凄みを求めるなら答えは「イエス」なのですが、そんな事はオイストラフを持ってきても答えは「イエス」になってしまうのです。

ですから、普通はきっぱりと「ノー」と言えるのですが、その事はパリという街が持っている文化的な厚みの半端なさを証明します。

彼女が30代半ばでソリストとして引退したのは、そう言う文化的厚みの具現化としてやるべき事はやり尽くしたという思いがあったのかもしれません。そして、それをやり尽くしたならば、次にやるべき事はその文化的厚みを後世に伝えることだったのかもしれません。

そう思えば、引退後はパリ音楽院で後進の指導に人生を捧げたのも納得できます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

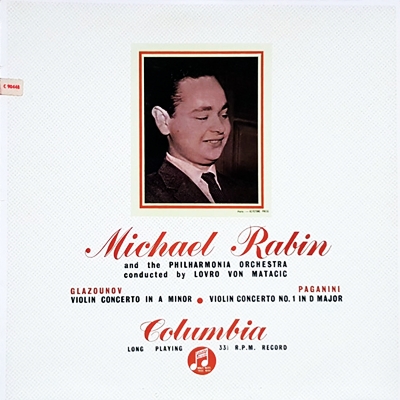

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)