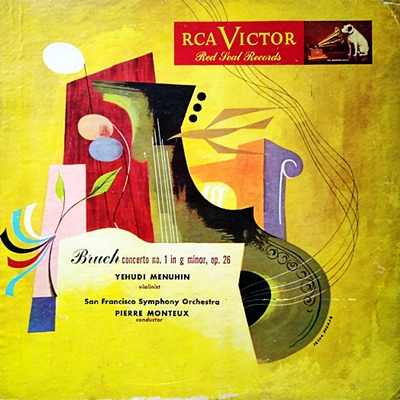

Home|メニューヒン(Yehudi Menuhin)|ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調, Op.26

ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調, Op.26

(Vn)ユーディ・メニューイン:ピエール・モントゥー指揮 サンフランシスコ交響楽団 1945年1月26日~27日録音

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [1.Vorspiel: Allegro moderato]

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [2.Adagio]

Bruch:Violin Concerto No.1 in G minor, Op.26 [3.Finale: Allegro energico]

ブルッフについて

と言うのは、ヴァイオリンのレッスンをはじめると必ずと言っていいほど取り上げるのがこの協奏曲であり、発表会などでは一度は演奏した経験を持っているからだそうです。ただし、プロのコンサートで演奏される機会は決して多くはありません。

しかし、ロマン派の協奏曲らしくメランコリックでありながら結構ゴージャスな雰囲気もただよい、メンデルスゾーンの協奏曲と比べてもそれほど遜色はないように思います。

第1楽章

序奏に続いて独奏ヴァイオリンの自由なカデンツァが始まるのですが、最低音Gから一気に駆け上がっていくので聴き応え満点、けれん味たっぷりのオープニングです。力強い第一主題と優美な第二主題が展開されながら音楽は進んでいき、いわゆる再現部にはいるところでそれは省略して経過的なフレーズで静かに第2楽章に入っていくという構成になっています。(・・・と、思います^^;)

第2楽章

ここが一番魅力的な楽章でしょう。主に3つの美しいメロディが組み合わされて音楽は展開していきます。息の長い優美なフレーズにいつまでも浸っていたいと思わせるような音楽です。

第3楽章

序奏に続いて,独奏ヴァイオリンが勇壮なメロディを聞かせてくれてこの楽章はスタートします。。前の楽章の対照的な出だしを持ってくるのは定番、そして、展開部・再現部と続いてプレストのコーダで壮麗に終わるというおきまりのエンディングですが良くできています。

ある意味ではキャリアの絶頂にあったのかもしれません

メニューインは1945年にピエール・モントゥー&サンフランシスコ交響楽団以下の2曲を録音しています。- ラロ:スペイン交響曲 ニ短調 作品21

- ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番 ト短調 作品26

この時モントゥーはすでに70歳を迎えていましたから、当時29歳だったメニューインは孫の世代と言っていいほどの年齢差がありました。

モントゥーは1929年にはパリ交響楽団の創立時の常任指揮者を務めていました。しかし、楽団は経済的に行き詰まり、モントゥー自身もその危機を救うために私財をなげうって頑張ったのですが、遂に力尽きて1935年にはアメリカに渡ってサンフランシスコ交響楽団の常任指揮者に就任してしまいました。

当然の事ながら大きな後ろ盾を失ったパリ交響楽団は1938年に解散せざるを得なくなります。

その経験がモントゥーにどの様な影響を与えたのかは分かりませんが、モントゥーにとっては小さすぎるポストと思われるサンフランシスコ交響楽団の常任指揮者を1953年まで続け、その後フリーになっても楽団との良好な関係を続けました。

「君臨せずして統治する」と言われたモントゥーの手法はおそらくはこのサンフランシスコ時代に身につけたものだと思われます。

彼は、実に地道に、そして一切の無理をしないで、少しずつこの地方のオーケストラの育成に努め、やがては世界のトップ・オーケストラと比較してもそれほどの遜色を感じないベルにまで引き上げました。

しかしながら、この45年録音では、モントゥーは完全にメニューインのサポート役に徹しています。

10代でデビューして神童とうたわれたメニューインは、この大戦末期にあって、ある意味ではキャリアの絶頂にあったのかもしれません。すでに戦争の帰趨ははっきりと見え始めていた時期です。ヨーロッパ戦線では連合軍はドイツの首都ベルリンに迫っており、太平洋戦線ではアメリカ軍はルソン島に上陸を果たしていました。

そして、このメニューインの演奏は彼の持てる力とそう言う時代の空気が見事に解け合って、美しく、明解で、そしてこの上もなく力強い響きで全曲を弾ききっています。結果として、音楽もまたパワフルなもので、重くて陰うつな雰囲気になりがちなラロのスペイン交響曲でさえ晴れ渡った風景が浮かんでくるほどです。

そんなメニューインも50年代にはいるとテクニックの衰えと不備が指摘されるようになるのですが、ここではそう言う未来が待ちかまえているなどとは露ほども感じさせません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

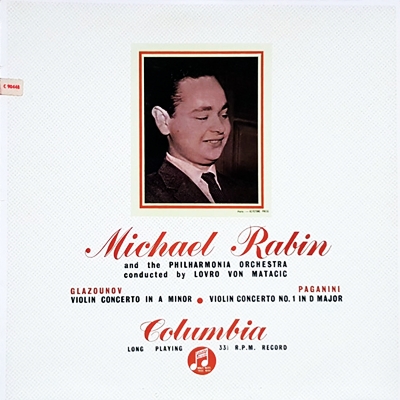

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)