Home|ヘルマン・アーベントロート(Hermann Abendroth)|シューマン:ピアノ協奏曲 Op.54

シューマン:ピアノ協奏曲 Op.54

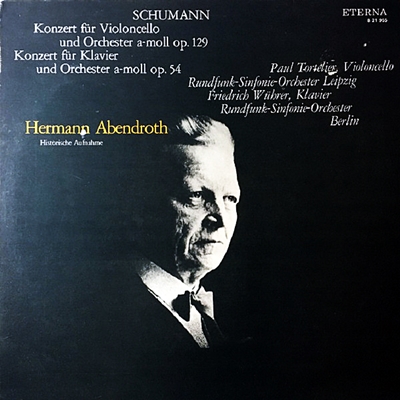

(P)フリードリヒ・ヴューラー:ヘルマン・アーベントロート指揮 ベルリン放送交響楽団 1956年3月13日録音

Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54 [1.Allegro affetuoso]

Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54 [2.Intermezzo]

Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54 [3.Allegro vivace]

私はヴィルトゥオーソのための協奏曲は書けない。

そして、その幻想曲をもとに、さらに新しく二つの楽章が追加されて完成されたのがこの「ピアノ協奏曲 イ短調」です。

協奏曲というのは一貫してソリストの名人芸を披露するためのものでした。

そういう浅薄なあり方にモーツァルトやベートーベンも抵抗をしてすばらしい作品を残してくれましたが、そういう大きな流れは変わることはありませんでした。(というか、21世紀の今だって基本的にはあまり変わっていないようにも思えます。)

そういうわけで、この作品は意図的ともいえるほどに「名人芸」を回避しているように見えます。いわゆる巨匠の名人芸を発揮できるような場面はほとんどなく、カデンツァの部分もシューマンがしっかりと「作曲」してしまっています。

しかし、どこかで聞いたことがあるのですが、演奏家にとってはこういう作品の方が難しいそうです。

単なるテクニックではないプラスアルファが求められるからであり(そのプラスアルファとは言うまでもなく、この作品の全編に漂う「幻想性」です。)、それはどれほど指先が回転しても解決できない性質のものだからです。

また、ショパンのように、協奏曲といっても基本的にはピアノが主導の音楽とは異なって、ここではピアノとオケが緊密に結びついて独特の響きを作り出しています。この新しい響きがそういう幻想性を醸し出す下支えになっていますから、オケとのからみも難しい課題となってきます。

どちらにしても、テクニック優先で「俺が俺が!」と弾きまくったのではぶち壊しになってしまうことは確かです。

アーベントロートの凄み

このレコードは中古レコードではなくて、私が若い頃に買い込んだレコードの中に眠っていました。話はそれますが、その頃から現在に至るまで3回引っ越しをしたのですが、よくぞあんなにもかさばるアナログ・レコードを保存し続けたものだと我ながら感心します。

さらにどうでもいい話ですが、若い頃は給料は現金払いだったので、給料日にもらった給料袋はそのまま鞄の中につっこんでいて、何故か次の給料日が近くなるとその給料袋はカラに近くなっていたものです。何しろ、私が新星堂のレコード屋に顔を出すと店長がすぐに顔を出して挨拶をしてくれたものです。

もしも、途中で給料が現金払いから銀行振り込みに変わっていなければ、結婚を決めたときに貯金はゼロに近かったのではないかと思います。とは言え、結婚してからすぐに判明したのは貯金額は妻の方が何倍も多かったと言うことです。

おかげで家計管理は彼女にがになうことになり(当然にして賢明なる判断でした)、それ以後私は鵜飼いの鵜になりましたが、おかげで退職後の今も何とか暮らしていけています。

おそらくはそんな生活をおくっていた頃にこんなレコードも買い込んでいたのでしょう。

アナログ・レコードのデジタル化をこの夏にはじめたことで久しぶりに聞いてみた演奏なのですが、あらためてアーベンロートという指揮者の凄みを認識しました。

気づいてみればヘルマン・アーベントロートの録音は今まで一つも取り上げていなかったことに気づき、漸くにしてチャイコフスキーの「悲愴」だけは紹介しました。しかし、こんなにも目配りが聞いていなかったとは駄目ですね。

さらに、その次に取り上げようとしているのが協奏曲の伴奏というのですから、全く持ってよろしくありません。しかし、協奏曲の伴奏であるにもかかわらず、そこにはアーベントロートの意志が貫徹されているのでの、まあ、お許しください。

チェロ協奏曲のソリストはそれなりのビッグ・ネームであるポール・トルトゥリエなのですが主導権は疑いもなくアーベントロートが握っています。緩急、強弱の付け方はかなりユニークな感じがするのですが、それもまた確固とした信念だったようで、シューマンの作品に内包される情熱を描き出していきます。その強固な枠の中でトルトゥリエも激しい気迫を持って挑んでいます。

アーベントロートは1956年に亡くなっていますからこの録音はその前年と言うことになります。しかし、そこには「衰え」というものはほとんど感じられず、その統率力には驚かされます。そして、そのオケをコントロールする力はソリストにまで及んでいるのです。

ピアノ教曲のソリストはフリードリヒ・ヴューラーなのですが、このピアニストについてはほとんど知ることはありません。調べてみると、若い頃はシェーンベルクやヒンデミット、バルトーク、プロコフィエフなどの同時代の音楽を積極的に取り組んだようで、晩年はどちらかと言えば教育活動に尽力したようです。

この録音当時は50代ですでに軸足は教育活動に移っていた頃だったようです。そう言うこともあってか、チェロのトルトゥリエのようにアーベントロートの主観性に触発されて激しい気迫をあふれ出すと言うよりは、アーベントロートという枠の中にきれいにおさまっているような感じです。

ですから、聞いていて面白いのは疑いもなくチェロ協奏曲の方なのですが、アーベントロートの持つ強い主観性と驚くべきオケのコントロール能力を味わうにはピアノ協奏曲の方がいいのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2022-03-01:コタロー

- 早いもので、今年も3月を迎えました。あと一か月も経過すれば、桜も満開ですね。

アーベントロートのレコードは私も若いころ数枚持っていましたが、ハイドンの交響曲第88番「V字」(名演!)とモーツァルトの交響曲第33番が良かったと思います。

ご参考になれば幸いです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)