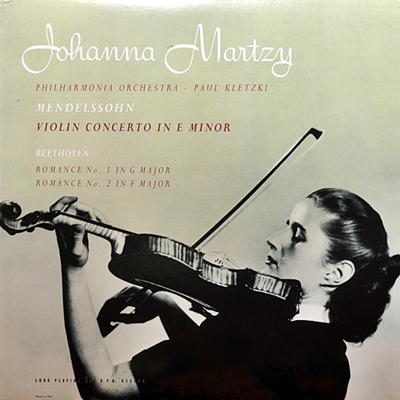

Home|ヨハンナ・マルツィ(Johanna Martzy)|ベートーベン:ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス第2番 ヘ長調 Op.50

ベートーベン:ヴァイオリンと管弦楽のためのロマンス第2番 ヘ長調 Op.50

(Vn)ヨハンナ・マルツィ パウル・クレツキ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1955年12月22日~23日録音

Beethoven:Romance for Violin and Orchestra No.2 in F major, Op.50

実に耳に入りやすい作品

また、作品50のヘ長調は、ベートーベンには珍しいほどに旋律重視の作品で、その意味でも特異なポジションを占めていると言えます。作品40のト長調の方はメロディよりは和声を軸とした構成感があるのでベートーベンらしい作品とも言えます。

しかし、世間の人は美しいメロディラインの方が好きなのであって、それはベートーベンの作品に対しても同じで、人気の点ではヘ長調の方に軍配が上がります。

おそらく、この冒頭のメロディはクラシック音楽などに全く興味のない人でも、一度や二度はどこかで耳にしたことがあるでしょう。

作品の構成は両方とも典型的なロンド形式(A-B-A-C-A-コーダ)で書かれているので、実に耳に入りやすい作品です。

若さだけでは物足りなさが残るような作品だと、もう少し年を重ねてからの演奏も聞きたかったなと思ったりもします

ヨハンナ・マルツィの録音活動はほぼ1950年代に限定されています。残した録音もLPレコードにして20枚にも満たないもので、1950年代の初めにグラモフォンと行った録音と、その後1954年から始まったEMIでの録音がその大部分を占めています。そして、そのEMIとの活動もウォルター・レッグとの決裂で終わりを告げ、おそらくはこの大物に睨まれたことが原因だろうと思うのですが、その後一切の商業録音を行う機会を失ってしまうのです。このレッグとの決裂の背景には、セクハラ疑惑(言い寄ってくるレッグをマルツィが拒絶した)が噂されるのですが事実のほどは藪の中です。

しかし、レッグと決裂した後にマルツィはアメリカ・デビューを果たし、うるさ型の評論家であるショーンバーグからも評価されており、さらには出産によって活動は縮小したとは言え、60年代においても順調にコンサート活動は続けていました。それにもかかわらず、一枚の商業録音も行うことが出来なかったということは、その背後によほどの圧力が働いていたと勘ぐられても仕方がないかもしれません。

さらに言えば、その数少ないEMIでの録音もカタログから削除されたようですから、その仕打ちは尋常ではなかったようです。

しかしながら、こういう不幸な経歴を持った演奏家が死後に復活を果たすのは中古レコード市場だというのが通り相場なのですが、その典型がこのマルツィだと言っていいでしょう。

中古レコードというものは基本的には需要と供給の関係で決まりますから、求める人が多いにもかかわらず市場に出回る数が少なくなれば価格は高騰します。

最近はCDやLPの復刻盤も出回るようになって多少はおさまってきましたが、一頃彼女に奉られたあだ名が「6桁のマルツィ」でした。それが、バッハの無伴奏のセットであるならば「7桁」に達したこともあったのです。

そして、そのあまりの高騰ゆえに、彼女のことを特別に崇めるような動きも出てきたりするのですが、それもまたおかしな話です。考えようによっては、そう言う奉り方は「何も考えずに他者の評価を鵜呑みにする」という点では、かつて彼女を無視した時代の動きの裏返しになっているだけだったりもします。

彼女の中古レコードにどれほど高値がつこうと、その中にはいい物もあればそれほどではないものもあるという「当たり前」のことを確認することが必要なのです。

考えてみれば、彼女の録音活動は20代の後半から30代の半ば頃までの時期に限られていたのです。ですから、その若さがもたらす燦めきが大きな魅力に結びつく作品ならば素晴らしい成果をもたらすのですが、その様な若さだけでは物足りなさが残るような作品だと、もう少し年を重ねてからの演奏も聞きたかったなと思ったりもするのです。

おそらく、そう言う若さがもっともプラスにはたらいたのは一連のシューベルのソナタでしょう。

ついでながら、バッハに関しては奇蹟のような演奏だったと言う気がするので、あれに関しては別格でしょう。

それとは逆に、どこか物足りなさを感じたのはブラームスやメンデルスゾーンの協奏曲あたりでしょうか。

ベートーベンの小品である2曲のロマンスなども、悪い演奏だとは思わないのですが、マルツィならではの「歌」がいささか希薄なような気がしていささか残念です。

とは言え、基本的に録音の数が少ない演奏家であり、その録音がすべてパブリック・ドメインになっているのですから、その残された録音をすべて紹介するのはこのサイトの義務でもあるでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)