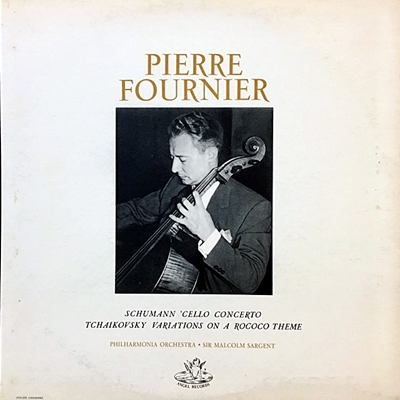

Home|フルニエ(Pierre Fournier)|シューマン:チェロ協奏曲 イ短調 作品129

シューマン:チェロ協奏曲 イ短調 作品129

(Cello)ピエール・フルニエ マルコム・サージェント指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1956年3月15日録音

Schumann:Cello Concerto in A minor, Op.129 [1.Nicht Zu Schnell]

Schumann:Cello Concerto in A minor, Op.129 [2.Langsam]

Schumann:Cello Concerto in A minor, Op.129 [3.Sehr Lebhaft(Cadenza:Pierre Fournier)]

「よい作品」がないのならば自分で書いてみよう!!

しかしながら、このシューマンのコンチェルトから立ち上るロマン的な憂愁と独奏チェロの見事な技巧を聞くと、少なくともこちらのは同意できそうかな・・・と思ってしまいます。

元々、シューマンがこの作品を書こうと思ったきっかけは彼が「評論家」であったことに起因します。

当然、ドヴォルザークのコンチェルトは未だ存在しなかった訳なので、評論家であるシューマンから見れば、このジャンルというのはあまりにもすぐれた作品がないことを憂えたらしいのです。そして、普通の「評論家」ならば、そう思ったところでそれだけで終わるのですが、作曲家でもあったシューマンは、「それならば、自分でそのすぐれた作品」を書いてみよう」と思ってしまった次第なのです。

さらに付け加えれば、その「作曲家」でもあるシューマンは、ロマン派の数ある作曲家の中でもとびきりすぐれた作曲家でもあったので、そうやって決心して生み出したこのチェロ協奏曲もまた、その決心に違わぬ「傑作」となった次第なのです。

まあ、言葉にしてみれば簡単なのですが、それを実際にやり遂げるとなると常人のなし得ることではありません。

このコンチェルトは、シューマンが期待をこめて乗り込んだデュッセルドルフにおける最初の大作です。

それだけに、チェロの憂愁に溢れた響きが一つの特徴でありながらも、音楽全体としては明るく晴れやかな力に満ちています。

そして、この音楽の価値に確信を持っていたシューマンは、何人かのチェリストに演奏上の問題に関わる幾つかの助言(チェリストにとってあまりにも難しすぎる!!)は受け入れたのですが、その他の音楽の本質に関わるようなアドバイスは全て無視したのでした。そう言う助言の大部分は、当時の聴衆にとって「聞きやすく」するための助言だったようなのですが、その様な助言は全て無視したのです。結果として、当時の聴衆にとっては容易に受け入れられる音楽ではなかったので好意を持って受け入れられることはなかったようですが、歴史はシューマンが正しかったことを如実に証明することになるのです。

なお、この作品は3楽章構成なのですが、全体は途切れのないひとまとまりとして演奏されます。

フルニエのチェロが持つ「甘さ」がこの悲劇性の強い作品を上手く中和してくれている

シュタルケルのチェロを「苦い」と評したことがあったのですが、それとは対照的にフルニエのチェロは「スイート」です。チェロという楽器は時々無性に聞きたくなるときがあります。

大抵が、どうしようもなく疲れている時なのですが、そう言うときに聞きたいのは間違ってもシュタルケルの「苦さ」ではありません。それでは、フルニエの「甘さ」なのかと聞かれると、それですむときはまだ傷は浅いのでしょう。

おそらく、疲れ切った心と体に最も相応しいチェロはエンリコ・マイナルディでしょう。これだけは、かなりの自信を持ってお勧めすることが出来ます。

しかしながら、演奏される作品によっては、「苦さ」や「甘さ」が丁度いい中和剤の役割を果たすこともあります。

その最もいい例が、このフルニエのチェロによるシューマンの協奏曲でしょう。

吉田秀和はこの作品のことを「何かしら、肌寒い、凄みのある美しさを持った特異な作品」と述べていました。そして、「これはもう、狂気一歩手前の作曲家の作品」であり「こういう曲は、一生、そう何度も聞きたいとは思わない」と付け足しています。

しかしながら、そう言う音楽であるがゆえにフルニエのチェロで演奏してくれれば一生に何度かではなくて、時には聞いてみようかと思わせてくれるのです。

それから、この演奏で注目したいのは第3楽章で長大なカデンツァが挟み込まれていることです。

スコアを見てみれば、シューマンはこの部分はソリストに任せるのではなくて、オーケストラも交えた形で実に素っ気ない「カデンツァらしきモノ」を書き込んでいるだけです。

つまりは、「協奏曲には独奏者によるお節介なカデンツァは不要」というベートーベン以降のスタイルを踏襲しているのです。

そう言う意味では、原典尊重が何よりも尊ばれる昨今の風潮の中では「やってはいけない」、もしくは「やるべきではない」所業と言うことになります。

しかしながら、そのカデンツァを実際に耳にしてみれば、それはこの上もなく魅力的であり、同時にそれはこの作品に染み込んだ悲劇性を中和します。

もちろん、シューマンにしてみればそれを中和されてはたまったものではないのでしょうが、これほどまでに狂気に近づこうとした作品を聞くものにとってはそれほど悪い話ではありません。

なお、このカデンツァはフルニエ自身の手になるもので、いわゆるカデンツァのお約束に従って第1楽章や第3楽章の主題をもとに書かれています。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)