Home|ジョコンダ・デ・ヴィート(Gioconda De Vito)|ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77

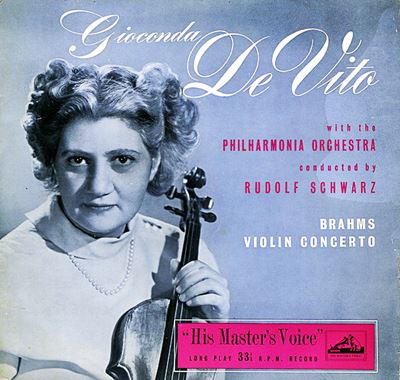

Vn:ジョコンダ・デ・ヴィート ルドルフ・シュワルツ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1953年録音

Brahms:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 「第1楽章」

Brahms:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 「第2楽章」

Brahms:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品77 「第3楽章」

ヴァイオリンを手にしてぼんやりと立っているほど、私が無趣味だと思うかね?

サラサーテの言葉です。(^^)

もっとも、その前にはさらに「ブラームスの協奏曲は素晴らしい音楽であることは認めるよ、しかし・・・」ということで上述の言葉が続きます。

おそらくこの言葉にこの作品の本質がすべて語られていると思います。

協奏曲と言う分野ではベートーベンが大きな金字塔をうち立てましたが、大勢はいわゆる「巨匠風協奏曲」と言われる作品が主流を占めていました。独奏楽器が主役となる聞かせどころの旋律あちこちに用意されていて、さらに名人芸を披露できるパッセージもふんだんに用意されているという作品です。

イタリアの作曲家、ヴィオッティの作品などは代表的なものです。

ただし、彼の22番の協奏曲はブラームスのお気に入りの作品であったそうです。親友であり、優れたヴァイオリニストであったヨアヒムと、一晩に二回も三回も演奏するほどの偏愛ぶりだったそうですから世の中わからんものです。

しかし、それでいながらブラームスが生み出した作品はヴィオッティのような巨匠風協奏曲ではなく、ベートーベンの偉大な金字塔をまっすぐに引き継いだものになっています。

その辺が不思議と言えば不思議ですが、しかし、ブラームスがヴィオッティのような作品を書くとも思えませんから、当然と言えば当然とも言えます。(変な日本語だ・・・^^;)

それから、この作品は数多くのカデンツァが作られていることでも有名です。一番よく使われるのは、創作の初期段階から深く関わり、さらに初演者として作品の普及にも尽力したヨアヒムのものです。

それ以外にも主なものだけでも挙げておくと、

レオポルド・アウアー

アドルフ・ブッシュ

フーゴー・ヘールマン

トール・アウリン

アンリ・マルトー

ヤッシャ・ハイフェッツ

ただし、秘密主義者のヴァイオリニストは自らのカデンツァを出版しなかったためにこれ以外にも数多くのカデンツァが作られたはずです。

この中で、一番テクニックが必要なのは想像がつくと思いますが、ハイフェッツのカデンツァだと言われています。

ブラームス弾き

ショパン弾きやモーツァルト弾き、さらにはベートーベン弾きなどと言う言葉はよく使われます。当然のことですが、演奏者自らがそのような定冠詞を売りにすることは滅多になく、その多くは聞き手の側が尊敬の念を込めて奉るのが一般的です。しかしながら、奉られた演奏者の大部分はそのような「定冠詞」をあまりお気に召さないというのも、これまた一般的な傾向です。

何故お気に召さないのかと言えば、たとえばショパン弾きと尊敬の念を込めて呼ばれたとしても、ショパン以外にも多くの優れた演奏と録音を残しているという自負が本人にはあるからです。

その事はルービンシュタイン(ショパン弾き)やリリー・クラウス(モーツァルト弾き)やバックハウス(ベートーベン弾き)等を思い出してもらえばすぐに理解できるはずです。「俺は(私は)そんな狭い世界にすんでいるんじゃないよ!」と言うことなのです。

しかしながら、聞き手の側からすれば、彼らの演奏を聴くと「ショパンは(モーツァルトは、ベートーベンは)かく弾かれるべきだ」との思いを抑えきることができなくなり、己の中の尊敬の念の表現として「ショパン弾き」だの「モーツァルト弾き」だのと言う言葉を奉ってしまうわけです。

お節介と言えば実にもってお節介な話なのです。

そして、そんなお節介を承知で言えばデ・ヴィートには「ブラームス弾き」という言葉を奉りたくなります。

当然のことながら、こんな言葉をご本人は喜ぶことはないでしょう。それでも、彼女の抑制のきいた太くて暖かみのある音でブラームスを聴かされると、「ブラームスはかく弾かれるべきだよ・・・ね!」と呟かずにはおれません。

ブラームスに華やかな音や大袈裟な身振りは相応しくありません。ハイフェッツやクレーメルみたいな研ぎ澄まされた音色で聞かされると、「凄いな!!」とは思っても、「どこか違うよね?」という思いが消し去ることができません。

デ・ヴィートのヴァイオリンはパッと聞いたときのファーストインプレッションはそれほど大したものではありません。しかし、そう言う音色で演奏されるブラームスをじっくりと聞いているとじわじわと心の中にしみ込んでくる情感があって、最後には「ブラームスはかく弾かれるべきだよ・・・ね!」となってしまうと言う魅力を持っています。

確かに、ソリストというものは他の連中を押しのけて「俺が俺が!!」と前面で出てくるようでないと成り立たないお仕事です。ところが、そう言うソリストに必要な資質が演奏において邪魔者になってしまうのがブラームスという人の厄介なところです。

そう言えば、外連味だらけのピアニストだったフランソワなどは「ブラームスを演奏すると吐き気がする」と切って捨てたほどです。もちろん、私はフランソワを貶しているのではなくて彼の正直さを褒めているのです。

デ・ヴィートは優れたヴァイオリニストでありながら本質的には教育者であり続けた人でした。トスカニーニにその演奏を絶賛されて一夜にして世界のトップに躍り出ても、彼女の本質は教育者であり続けました。ですから、本当であれば彼女の演奏が録音として残ることはほとんどなかったはずなのです。にも関わらず、彼女の録音がある程度まとまって残ったのは、EMIの重役であるビックネルと知り合い結婚してしまったためです。

しかし、そのようなソリストとしての活動はおそらくは彼女の意に染むことではなかったのでしょう。1962年には突然に引退してしまい、その後の30年以上にわたる長い晩年はヴァイオリンを一切手にすることなかったと言われています。

一流のソリストとしてやっていけるだけの優れた資質がありながら、同時にブラームスを演奏する時の妨げとなる「色」と「欲」から距離がおける希有の存在でした。

言うまでもないことですが「色」と「色気」は似ていながら本質的には全く別物です。

「色」は常に「欲」とセットになっていますが、「色気」は「欲」から距離を置かないとにじみ出てこないものです。たとえば、彼女の手になるブラームスの協奏曲などを聴くと、「なるほどこれが色気というものか」と納得するはずです。

女性のヴァイオリニストと言えば誰も彼もが「お水系」の雰囲気が漂う昨今の事情から見れば、このような「ブラームス弾き」は二度と出てこないのかもしれません。

なお、蛇足ながら付けくわえておけば、3曲のヴァイオリンソナタは実に優れた演奏ですが、フィッシャーという、これまた優れた色気を身につけたおじいさんのサポートを得た54年録音の1番と3番が出色です。また、コンチェルトに関しては53年のEMI録音はルドルフ・シュワルツというあまり聞いたことのない指揮者のサポートなので不満が残る部分もあるのですが、デ・ヴィートの色気は充分に感じ取れる録音です。

録音のクオリティに関して言えば、何と言っても重役様の妻の演奏なのですから、おそらくは全力を尽くしたであろう事が充分に推察できる出来です。(^^v

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2013-08-12:ろば

- ブラームスのヴァイオリン協奏曲はヌヴーの演奏で知ったので、それが基準になってしまいます。

瑞々しくもあり、魔神のようでもあるヌヴーの演奏と違い、デ・ヴィートのは骨太で、端正で、模範的な演奏に聴こえました。

バックは個人的には特に不満はなく、ソリストもオケもバランスよく聴こえました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)