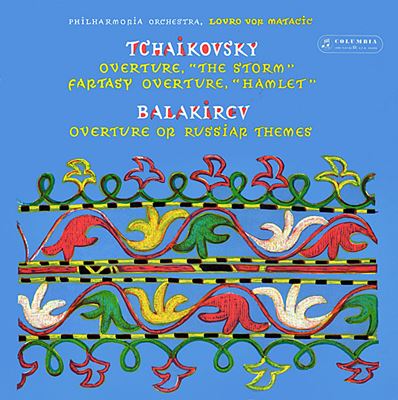

Home|マタチッチ(Lovro von Matacic)|チャイコフスキー:幻想序曲「ハムレット」, Op.67a

チャイコフスキー:幻想序曲「ハムレット」, Op.67a

ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1956年1月録音

Tchaikovsky:Hamlet-Fantasy Overture, Op.67a

尊敬するグリーグに対して献呈された自信作

交響曲第5番とほぼ同じ頃(1888年6月)に作曲にとりかかったのですが、完成はそれよりも一歩遅れたものとなってしまいました。おそらくは、創作のための主たる労力が交響曲の方に注がれたためだと思われるのですが、チャイコフスキー自身はこの幻想序曲の出来には大きな自信を持っていたようです。

1887年というのは、チャイコフスキーにとっては大きな転機となった年でした。それは、その年の末に、ライプティッヒでブラームスと出会ったことでした。

伝えられるところでは、お互いの作品に対してはそれほど高く評価はしなかったようなのですが(^^;、人間的に非常に親しくなったようなのです。そして、それが一つのきっかけとなって、チャイコフスキーはヨーロッパ各地で活躍している有名な作曲家たちとのつながりを深めていくのですが、そうして外に向かって心を開いていったことも、そのスランプを抜け出す決め手となったのかもしれません。

チャイコフスキーはサン=サーンスとはそれ以前からも親しかったようなのですが、それ以外にもドヴォルザークやグノー、マスネー、ドリーブなどとも知り合いとなっていくのです。

そんな中でも、チャイコフスキーに深い影響を与えたのがグリーグでした。

彼は日記の中でもグリーグの作品に対する尊敬の念を何度も記しています。そして、そのように尊敬するグリーグに対して献呈されたのがこの幻想序曲「ハムレット」だったのです。

それは、この作品に対して並々ならない自信を持っていたことのあらわれだと言えるのです。

シェークスピアの戯曲を題材とした作品としては、「ロミオとジュリエット(1869年)」「テンペスト(1873年)」に次ぐ、3番目の作品と言うことになります。

ただし、過去の2作品がシェークスピアの作品を標題音楽的にあつかったのに対して、この「ハムレット」ではその戯曲の底に流れる人間の感情や心理のようなものを描き出そうとしています。

確かに、そこにはそれぞれの登場人物を思わせるテーマは登場します。ハムレットやオフィーリアを思わせるテーマは登場するのですが、そのテーマを使ってドラマを音で再構成するというようなやり方はここでは採用していません。

ですから、初期の「ロミオとジュリエット」のように、音楽によって一編の戯曲を堪能出来るような仕組みにはなっていないのです。

ハムレットと言えば「生きるべきか死ぬべきか、それが問題だ」という台詞が有名です。

しかし、それに続けてハムレットが次のように独白することはそれほど有名ではありません。

どちらが男らしい生き方か、

じっと身を伏せ、不法な運命の矢弾を堪え忍ぶのと、

それとも剣をとって、押し寄せる苦難に立ち向い、

とどめを刺すまであとには引かぬのと、

一体どちらが。

おそらく、チャイコフスキーがここで描きたかったのは、意を決して戦うのか、それともただ運命にながされて生き延びるだけなのか、そう言う選択を突きつけられた男の生き様だったのかもしれません。そして、それはある意味では、長いスランプに苦しんだ時代の自己表白のような面もあったのかもしれません。

「懐古」ではなく「尚古」、尊ぶべき「古さ」とは何なのかを考えてみるべきかもしれない

マタチッチは50年代を中心にEMIなどでそれなりの録音は行っています。しかしながら、それらの録音はほとんど顧みられることはなく、アナログからデジタルへの移行期においてもCD化されることはなかったようです。

そして、それらの録音が少しずつ陽の目を見るようになったのは、それらがパブリック・ドメインになったおかげでした。

常々言っていることですが、著作権を保護することは重要なのですが、その保護期間をいたずらに延長することは音楽文化にとって必ずしもプラスにならないときもあると言うことです。今回の「TPP11」発効に伴う保護期間の延長もその様な弊害をもたらすことにならないように願うばかりです。

さて、今回マタチッチの50年代の録音を聴いてみて、「なるほどね」と思うことが幾つかありました。

その第一は、日本では「偉大なブルックナー指揮者」と思われているのに、50年代のマタチッチが引き受けていた役割は「ロシア音楽」の指揮者だったと言うことです。

これはどう考えても扱いが低いです。

どのレーベルにしてもカタログの本線はベートーベンなどの独襖系の音楽であって、それ故に、そう言う作品にこそ人気と実力のある指揮者を投入します。EMIであれば、それはカラヤンであり、クレンペラーだったわけです。

それにたいして、チャイコフスキーやリムスキー=コルサオフ、グラズノフやバラキレフなどの作品をあてがわれるマタチッチという指揮者の比重はそれほど大きくはないのです。

そして、そう言うライン上でも次第にお呼びがかからなくなった背景には彼の曖昧な指揮があったのではないかというのが第二の「なるほどね」なのです。

50年代後半のフィルハーモニア管と言えば、この時代のオーケストラとしては疑いもなくトップクラスの機能を誇っていました。にもかかわらず、ここから聞こえる「ロシア音楽」は陰影豊かで濃厚な味わいを持ってはいるものの、全体的な雰囲気は何処かモッサリとした印象が拭いきれないのです。

逆に言えば、フィルハーモニア管ほどの高い機能を持ったオーケストラからこれほど田舎びた風情を引き出すというのは凄いのです。そして、そうなってしまう背景にはマタチッチの指揮の曖昧さがあるように思われるのです。

しかし時代はそう言う音楽を求めてはいませんでした。フィルハーモニア管にしてもEMIにしても、それは満足のいくものではなかったはずです。

やがて、時代はマタチッチを置き去りにしていき、何処のオーケストラからもお呼びがかからなくなっていきます。

真偽のほどはさだかではありませんが、全く指揮をする場が与えられないために、「ただでもいいから振らせてくれ」と頭を下げて頼みまわっていたという話も伝えられています。そして、これもまた真偽のほどは定かではありませんが、N響の事務局はそんなマタチッチの「ただでもいいから振らせてくれ」という願い(?)にこたえて、伝説となった84年の来日時には犯罪的とも言えるほどの低いギャラで招いたという噂も流布しています。

しかし、中島みゆきではないですが時代はめぐります。

私たちは、絢爛豪華な響きをこの上もない精緻さで描き出した演奏と録音をすでに数多く持つようになりました。そして、そう言う精緻な演奏を聞き続けている時に、ふとこのような田舎びた音楽に出会うと、そこに不思議なほどの好ましさを覚えてしまうのです。

おそらく、こういう田舎びた音楽ばかりを聞いていたときに、ショルティやマゼールのような棒で精緻きわまる音楽を聞かされたときには「好ましさ」どころではない大きな「驚きと喜び」を感じたはずです。

時代の大きな流れのなかで、その流れとは異質なものと出会うことは、それを受容するにしろ拒否するにしろ、人の心を大きく動かします。

ただし、その異質なものはその両者においてはベクトルが真逆です。

ショルティやマゼールのベクトルが「前向き」であるのに対して、マタチッチのベクトルは明らかに「後ろ向き」です。そして、「後ろ向きのベクトル」は「後ろ向き」であるがゆえに何か新しい潮流を生み出すことはありません。

ですから、それは年寄りの「懐古趣味」で終わるだけなのかも知れません。

しかし、この世の中には「懐古」という言葉以外に「尚古」という言葉もあります。「懐古」と「尚古」は似ていながら全く違う概念です。

今という時代にあって、こういう演奏を懐かしむだけでなく、尊ぶべきものが何なのかを考えてみることは意味なきことではないのかも知れません。

[追記]

ふと気づいたのですが、これは疑いもなく「ステレオ録音」なのですが、クレジットを見れば1956年となっています。これがDeccaやRCAならば何の不思議もないのですが、EMIの場合は下手をすると1958年の録音でもモノラルというものもありますから、これにはいささか驚かされました。

ただし、当時のEMIのモノラル偏重を考えれば、これはもしかしたら「実験台」にされたのかもしれません。いささか悲しい想像ではあるのですが、それを否定しきれないところが悲しいです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)