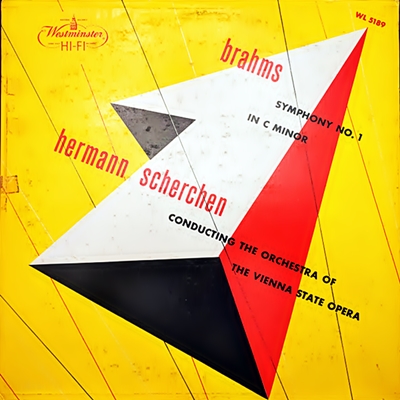

Home|シェルヘン(Hermann Scherchen)|ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 , Op.68

ブラームス:交響曲第1番 ハ短調 , Op.68

ヘルマン・シェルヘン指揮 ウィーン国立歌劇場管弦楽団 1951年録音

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op.68 [1.Un poco sostenuto - Allegro]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op.68 [2.Andante sostenuto]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op.68 [3.Un poco allegretto e grazioso-Piu andante]

Brahms:Symphony No.1 in C Minor, Op.68 [4.Allegro non troppo, ma con brio - Piu allegro]

ベートーヴェンの影を乗り越えて

彼がこの作品に着手してから完成までに要した20年の歳月は、言葉を変えればベートーヴェンの影がいかに大きかったかを示しています。そうして完成したこの第1交響曲は、古典的なたたずまいをみせながら、その内容においては疑いもなく新しい時代の音楽となっています。

の交響曲は、初演のときから第4楽章のテーマが、ベートーヴェンの第9と似通っていることが指摘されていました。それに対して、ブラームスは、「そんなことは、聞けば豚でも分かる!」と言って、きわめて不機嫌だったようです。

確かにこの作品には色濃くベートーヴェンの姿が影を落としています。最終楽章の音楽の流れなんかも第9とそっくりです。姿・形も古典派の交響曲によく似ています。

しかし、ここに聞ける音楽は疑いもなくロマン派の音楽そのものです。

彼がここで問題にしているのは一人の人間です。人類や神のような大きな問題ではなく、個人に属するレベルでの人間の問題です。

音楽はもはや神をたたるものでなく、人類の偉大さをたたえるものでもなく、一人の人間を見つめるものへと変化していった時代の交響曲です。

しかし、この作品好き嫌いが多いようですね。

嫌いだと言う人は、この異常に気合の入った、力みかえったような音楽が鬱陶しく感じるようです。

好きだと言う人は、この同じ音楽に、青春と言うものがもつ、ある種思いつめたような緊張感に魅力を感じるようです。

私は、若いときは大好きでした。

そして、もはや若いとはいえなくなった昨今は、正直言って少し鬱陶しく感じてきています。(^^;;

かつて、吉田秀和氏が、力みかえった青春の澱のようなものを感じると書いていて、大変な反発を感じたものですが、最近はこの言葉に幾ばくかの共感を感じます。

それだけ年をとったということでしょうか。

なんだか、リトマス試験紙みたいな音楽です。

冷静に、冷静に

1951年の録音なのですが、40年代後半でもこれよりも優れた録音が多いだけに、このこもり気味の音質はいささか残念です。もう少し鮮明で内部の見通しが良ければもっとはっきりするのでしょうが、それでも、ここにはシェルヘンという指揮者の本質のようなものが刻み込まれている気がします。それは一言で言えば、音楽が持つ情緒的な側面よりは、交響曲としての構築性に重点をおくということです。

ブラームスの1番と言えば、彼がベートーベンの影を意識しながら20年にわたって七転八倒した末に生み出された交響曲です。そして、その七転八倒こそはまさに青春というものが持つありとあらゆる感情が渦巻いたものであって、それ故に吉田秀和氏はこの交響曲には「青春の澱」のようなものが感じられると評していました。

若い頃はこの「青春の澱」というのがどうにも納得できず、言われもなくこの作品を貶めているように感じて少なからぬ反発を感じたものです。しかし、今になってみれば、その「澱」とはどの様なものなのかは嫌でも分かってしまう年になってしまいました。

簡単に言えば、そのあまりにも力みかえった音楽にある種の鬱陶しさを感じてしまうのです。

しかし、多くの指揮者はその鬱陶しくなるような部分をことさらに強調して演奏するのですから、年寄りにはたまったものではありません。

ところが、シェルヘンという指揮者は音楽につきまとうその様な七転八倒やその結果として溜まりにたまった澱のようなものはきれいさっぱり流してしまっています。彼にとって重要なのは情緒ではなく構造なのです。

そして、音楽そのものにしっかりとした構築性があれば、自ずと演奏は立派なものになりますが、そうでなければ「それなり」のものにしかなりません。大昔のコマーシャルに「美しい人はより美しく。そうでない人はそれなりに」というのがありましたが、まさにその言葉がピッタリなのがシェルヘンという「フィルム」なのです。

つまりは、彼は作品がかかえている弱点を補うために「盛る」事は絶対にしないのです。

ですから、冒頭の音が垂直落下するようなところから始まって、最後の壮大なフィナーレに至るまで一切「盛る」という事を拒絶しています。あの冒頭部分は、多くの指揮者がまるで音が投身自殺でもしたのかと言うほどの悲壮感溢れるのですが、シェルヘンは至って平静に後の展開に必要不可欠な部分を冷静に提示するだけみたいな雰囲気で始まります。

続くアンダンテ楽章などは、あらゆる情緒的なものを削ぎ落としているが故に、まるで深閑たる深い森の中にたたずんでいるかの雰囲気です。

そして、驚くのは最後のフィナーレであり、これにほど感情を排したアッチェレランドと言うのは聞いたことがありません。まさに冷血動物のアッチェレランドです。

おそらく、少なくない人はつき合いきれないと思うでしょうし、ウィーンのオケがよくぞこの指示に従ったものだと感心してしまいます。

ただし、もう少し音質がよければ、そこにシェルヘンの意志をもう少し美しく聞き取ることが出来たのかもしれません。それだけは残念です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)