Home|クリュイタンス(Andre Cluytens)|ベートーヴェン:交響曲第6番ヘ長調Op.68「田園」

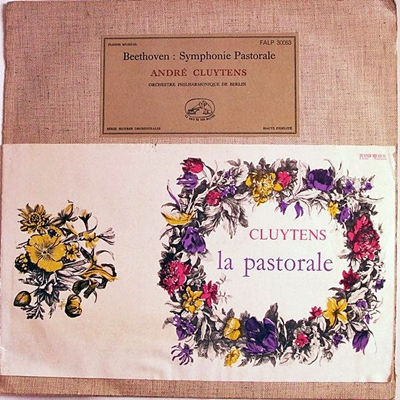

ベートーヴェン:交響曲第6番ヘ長調Op.68「田園」

アンドレ・クリュイタンス指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1955年10月27日&11月1日録音

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [1.Allegro Ma Non Troppo (Apacibles Sentimientos Que Despierta La Contemplacion De Los Campos)]

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 " Pastoral" [2.Andante Molto Moto (Escena Junto Al Arroyo)]

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral" [3.Allegro (Animada Reunion De Campesinos) ]

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral " [4.Allegro (La Tormenta, La Tempestad) ]

Beethoven:Symphony No.6 in F major , Op.68 "Pastoral " [5.Allegretto (Cancion Pastoril, Gratitud Y Reconocimiento Despues De La Tormenta)]

標題付きの交響曲

- 第1楽章:「田園に到着したときの朗らかな感情の目覚め」

- 第2楽章:「小川のほとりの情景」

- 第3楽章:「農民の楽しい集い」

- 第4楽章:「雷雨、雨」

- 第5楽章:「牧人の歌、嵐のあとの喜ばしい感謝の感情」

また、第3楽章以降は切れ目なしに演奏されるのも今までない趣向です。

これらの特徴は、このあとのロマン派の時代に引き継がれ大きな影響を与えることになります。

しかし、世間にはベートーベンの音楽をこのような標題で理解するのが我慢できない人が多くて、「そのような標題にとらわれることなく純粋に絶対的な音楽として理解するべきだ!」と宣っています。

このような人は何の論証も抜きに標題音楽は絶対音楽に劣る存在と思っているらしくて、偉大にして神聖なるベートーベンの音楽がレベルの低い「標題音楽」として理解されることが我慢できないようです。ご苦労さんな事です。

しかし、そういう頭でっかちな聴き方をしない普通の聞き手なら、ベートーベンが与えた標題が音楽の雰囲気を実にうまく表現していることに気づくはずです。

前作の5番で人間の内面的世界の劇的な葛藤を描いたベートーベンは、自然という外的世界を描いても一流であったと言うことです。同時期に全く正反対と思えるような作品を創作したのがベートーベンの特長であることはよく知られていますが、ここでもその特徴が発揮されたと言うことでしょう。

またあまり知られていないことですが、残されたスケッチから最終楽章に合唱を導入しようとしたことが指摘されています。

もしそれが実現していたならば、第五の「運命」との対比はよりはっきりした物になったでしょうし、年末がくれば第九ばかり聞かされると言う「苦行(^^;」を味わうこともなかったでしょう。

ちょっと残念なことです。

全集盤ほどには意固地にインテンポに固執していないので異なる魅力がある

最近になって、クリュイタンス&ベルリンフィルによるベートーベンの交響曲全集に勘違いしているところがあることに気づきました。それは、第7番の交響曲の録音クレジットを1957年2月としていたことで、正しくは1960年3月10日&14日録音でした。ただし、アップされていた音源は1960年に録音されたものでしたので、つまりは録音クレジットだけが間違っていたと言うことになります。

それでは、どうしてその様な勘違いがおこったのかと言えば、クリュイタンス&ベルリンフィルによって1957年2月に録音された音源が別に存在していて、さらに言えば、その録音がこの両者の組み合わせによる「ベートーベン交響曲全集」の第1弾としてリリースされていたからです。つまりは、57年録音の方に「ベートーベン交響曲全集の第1弾」というキャッチフレーズがついていたのが勘違いを引き起こす原因となったのです。

そして、その録音は「ベルリンフィルによる初めてのベートーベン交響曲全集の第1弾」としてリリースされながら、わずか数年で廃盤となってしまい、さらにはその後も再発されることはなかったという「不思議な録音」だったのです。

ですから、もしかしたらあの誤った録音クレジットを信じて極めてレアな音源だと勘違いされた方がおられましたら申し訳ない限りです。

それでは、全集盤の第1弾としてリリースされながら、あっという間に廃盤になってしまった一番の理由は何だったのかと言えば、その57年録音が「モノラル録音」だったからです。

このあたりの事情はEMIがほぼ同じ時期に始めたクレンペラー&フィルハーモニア管による全集プロジェクトと似通っています。

DGもEMIも「ステレオ録音」という新しい技術的に乗り遅れて、ともに「ベートーベンの交響曲全集」というレーベルのカタログを飾る金看板を「モノラル録音」でスタートさせてしまったのです。

しかし、その「愚」をレーベル側はすぐに悟り、すでにモノラルで録音したものは「無かった」事にして、それらはもう一度ステレオによって再録音を行い「全集」として完成させたのです。

人の良いクリュイタンスならばいざ知らず、あの偏屈男のクレンペラーがその様な無理をよくぞ承知したものだと思うのですが、それはまあ、別の話です。

しかし、クレンペラーの方は古いモノラル録音の方をその後も発売を続けることには一切文句をつけなかったのに対して、クリュイタンスの方は57年に録音されたモノラル盤に関しては再発を一切認めませんでした。ですから、それが再び陽の目を見たのは21世紀に入ってからのことで、それゆえに57年盤は長きにわたって「幻の録音」になっていたのです。

このあたりのことも、人は見かけだけでは判断できないものだと思わせられます。

そして、再発を認めなかった理由についてクリュイタンスは一切何も語っていませんから、以下で述べることは私の全く勝手な想像の域を出るものではありません。

クリュイタンスとベルリンフィルによるベートーベンと言えば全集盤が有名なのですが、1955年10月27日&11月1日に両者は「田園」の録音を行っています。おそらく、この両者の顔合わせによるベートーベン録音はこれが最初かと思われます。

55年と言えば、54年11月にフルトヴェングラーが急死し、翌55年の2月から4月にかけて予定されていた初めてのアメリカ公演をカラヤンが引き受けた時期でもありました。そして、そのアメリカ公演を成功させたカラヤンはそのままベルリンフィルのシェフの座におさまるのです。

ですから、クリュイタンスがベルリンフィルと田園を録音した時期は、フルトヴェングラーの色が濃く染み込んだ時期でありながら、カラヤンという新しい指揮者のもとで新しい時代に踏み出そうとして時期でもあったわけです。

おそらく、オーケストラのメンバーの多くはカラヤンへの期待を抱きながらも、フルトヴェングラーへの深い尊敬の念も抱いていたことでしょう。そして、彼とともに作りあげてきたベートーベン像にも深い尊敬と自信を持っていたはずです。

しかしながら、そうであっても時代は前に進みつつあることは事実で、さらに言えばその事実を55年のアメリカ公演で彼らは痛感したはずです。

そして、その即物主義的な潮流からフルトヴェングラーのベートーベンを見直してみれば、それはあまりにもデフォルメされすぎていると感じても不思議ではなかったのです。

そこまで想像をふくらませれば、55年にクリュイタンスと行った田園の録音は、フルトヴェングラーとは異なる新しいベートーベン像を打ち出すために相応しい指揮者を捜すための「試験」のようなものだったのかもしれないのです。

言うまでもないことですが、クリュイタンスはフランス人指揮者であってもベートーベンのことを知り抜いていました。その点に関しては全く不足はありません。そして、何よりもオーケストラに対して絶対に無理なことを要求しない指揮者であることも重要なことだったはずです。

クリュイタンスほどに、オケに負荷をかけることなくその能力を十全に引き出す術を見つけた指揮者はそうそういるものではありません。

つまりは、ベルリンフィルにしてみれば、フルトヴェングラーと較べればはるかにスケールの小さなベートーベンであっても、その音楽的構造が聞き手にしっかりと伝わる「スタンダードなベートーベン像」を作りあげていく上では最適な指揮者だと判断したのでしょう。

そして、その判断がベルリンフィルにとっての初めての全集制作に音楽監督のカラヤンではなくてクリュイタンスを選んだ理由の一つだったのかもしれません。

そして、クリュイタンスはその様な意図によくこたえて、頑固と思えるほどにテンポを揺らすことなくその内部構造を浮かび上がらせることに力を傾注しました。そう言うベートーベン像に対して批判があることは承知していますが、彼らが最初からやろうともしていないことを取り上げて批判をするのは何処かずれていると言わざるを得ません。

そして、楽器を少しずつ積み上げていってデュナーミクの拡大を図るというベートーベンの手法をより明確に表現できるのはモノラル録音ではなくてステレオ録音でした。

フルトヴェングラーのように音楽を一篇のドラマのように演じてみせるやり方ならば録音がモノラルであってもそれほど大きなデメリットにはなりません。しかし、ここでクリュイタンスとベルリンフィルが求めたものを実現する上ではステレオ録音のメリットは絶大でした。そして、クリュイタンスもまたそのその事を十分に理解していたのでしょう。

しかし、55年の田園の録音にしても、57年の第7番の録音にしても、全集盤ほどには意固地にインテンポに固執していないので、全集盤とは異なる魅力があることも事実です。

そう言う意味では、著作権の保護期間が延長されて余裕が出来た今の状況を考えれば紹介しておく価値は十分にあるといえます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-05-23:kph.matchan

- 初めまして。

以前から、音源と記事を参照させていただき、サイトの充実・維持への並々ならぬ情熱に感嘆、感謝している者です。

さて、本記事の「クリュイタンスはフランス人指揮者であってもベートーベンのことを知り抜いていました」という文章について、少々誤解を招く表現ではないかと常々思い、浅薄ながら考えを寄せさせていただきます。戯言とお考えであればお流し下さい。

私が現在直接参照できるのはネット上の記事だけですので、偏りがあり正確性も担保できませんが、それでも「クリュイタンスはフランス人指揮者」と括るのは、知識のない読者には間違った認識を与えるように思えてなりません。

ご存知のように、クリュイタンスは1905年にベルギーのアントウェルペンで生まれ、当地の王立音楽院で学んでいます。アントウェルペンはベルギーでも北方、オランダと接しており、公用語はオランダ語とあります。

各国語Wikipediaで、クリュイタンスは、「fran$(D+.ais d’origine belge」(仏)、「belgisch-franz$(D+Ssischer」(独)、「belgisch-franz$(D+Ssischer」(独)、「Belgian-born French」(英)とありますので、その名前から推してもフランスルーツの音楽家家系であることは間違いではなさそうですが、アントウェルペンで生まれ育ったことを考慮すれば、「クリュイタンスの父は(略)息子にドイツ語を教えた」という真偽の判らないエピソードを捨象しても、彼の音楽的ルーツはドイツ語圏に近いと考える方が自然に思われるのです。(オランダ語はドイツ語と同じ西ゲルマン語群、それに対しフランス語はイタリック語派ロマンス諸語の言語。)

私たち素人が、フランス人指揮者がフランス音楽に通じていると単純に考えているのは、フランス音楽の旋律感覚や、それに起因する和声、律動の感覚が、フランス語という言語の音節と不可分なものであると通念的に捉えているからだと思うのですが、クリュイタンスが青年期に至るまでアントウェルペンのゲルマン文化の中で生活していたこと考えると、仮に(ありそうもないですが)家庭内がフランス文化で彩られていたにしても、ネット上ので時折見られる「クリュイタンスは、メインはフランス物だが、ドイツ物にも通じていた」という表現には、首を傾けたくなるのです。

余談ですが、日本で「ドイツ系ユダヤ人」という場合、民族としてはユダヤ人だが実質はドイツ人であるように、各国Wikipediaの記述を直訳して「ベルギー系フランス人」とするのも誤解を生みやすい表現だと思います。その点、日本語版Wikipediaでは、「ベルギーのアントウェルペン出身で、主としてフランスで活躍した指揮者」、或いは「ベルギー人(フランス人系)指揮者」という慎重な表現で好感が持てました。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-12-07]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第23番「熱情」 ヘ短調 Op.57(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1955年11月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on November, 1955)

[2025-12-06]

ラヴェル:夜のガスパール(Ravel:Gaspard de la nuit)(P)ジーナ・バッカウアー:(語り)サー・ジョン・ギールグッド 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Read)Sir John Gielgud Recorded on June, 1964)

[2025-12-04]

フォーレ:夜想曲第7番 嬰ハ短調 作品74(Faure:Nocturne No.7 in C-sharp minor, Op.74)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-02]

ハイドン:弦楽四重奏曲第32番 ハ長調, Op.20, No.2, Hob.3:32(Haydn:String Quartet No.32 in C major, Op.20, No.2, Hob.3:32)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1931年12月2日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on December 2, 1931)

[2025-11-30]

チャイコフスキー:マンフレッド交響曲 ロ短調 作品58(Tchaikovsky:Manfred Symphony in B minor, Op.58)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 フランス国立放送管弦楽団 1957年11月13日~16日&21日録音(Constantin Silvestri:French National Radio Orchestra Recorded on November 13-16&21, 1959)

[2025-11-28]

ベートーベン:交響曲第8番 ヘ長調 作品93(Beethoven:Symphony No.8 in F major ,Op.93)ジョルジュ・ジョルジェスク指揮 ブカレスト・ジョルジェ・エネスク・フィルハーモニー管弦楽団 1961年5月録音(George Georgescu:Bucharest George Enescu Philharmonic Orchestra Recorded on May, 1961)

[2025-11-26]

ショパン: ピアノ協奏曲第2番 ヘ短調 Op.21(Chopin:Piano Concerto No.2 in F minor, Op.21)(P)ジーナ・バッカウアー:アンタル・ドラティ指揮 ロンドン交響楽団 1964年6月録音(Gina Bachauer:(Con)Antal Dorati London Symphony Orchestra Recorded on June, 1964)

[2025-11-24]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第12番変ホ長調, Op.127(Beethoven:String Quartet No.12 in E Flat major Op.127)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年3月23日,31日&4月6日&20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on March 23, 31 & April 6, 20, 1957)

[2025-11-21]

ハイドン:弦楽四重奏曲第31番 変ホ長調, Op.20, No1, Hob.3:31(Haydn]String Quartet No.31 in E flat major, Op.20, No1, Hob.3:31)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1938年6月5日録音(Pro Arte String Quartet:Recorded on June l5, 1938)

[2025-11-19]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第21番「ワルトシュタイン」 ハ長調 Op.53(eethoven:Piano Sonata No.21 in C major, Op.53 "Waldstein")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)