Home|ケンペ(Rudolf Kempe)|ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73

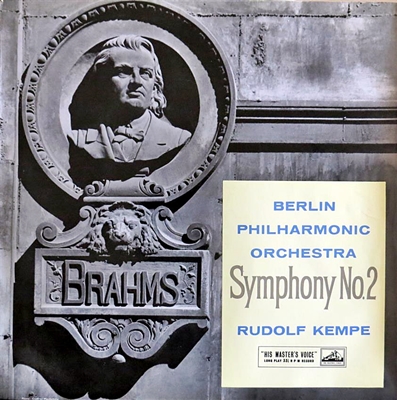

ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73

ルドルフ・ケンペ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1955年6月20日~30日録音

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [1.Allegro non troppo]

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [2.Adagio non troppo]

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [3.Allegretto grazioso (quasi andantino)]

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [4.Allegro con spirito]

ブラームスの「田園交響曲」

第2番はブラームスの「田園交響曲」と呼ばれることもあります。それは明るいのびやかな雰囲気がベートーベンの6番を思わせるものがあるかです。

ただ、この作品はこれ単独で聞くとあまり違和感を感じないでのですが、同時代の他の作品と聞き比べるとかなり古めかしい装いをまとっています。この10年後にはマーラーが登場して第1番の交響曲を発表することを考えると、ブラームスの古典派回帰の思いが伝わってきます。

オケの編成を見ても昔ながらの二管編成ですから、マーラーとの隔絶ぶりはハッキリしています。

とは言え、最終楽章の圧倒的なフィナーレを聞くと、ちらりと後期ロマン派の顔がのぞいているように思うのは私だけでしょうか。

- 第1楽章 Allegro non troppo

冒頭に低弦が奏する音型が全曲を統一する基本動機となっている。静かに消えゆくコーダは「沈みゆく太陽が崇高でしかも真剣な光を投げかける楽しい風景」と表現されることもあります。 - 第2楽章 Adagio non troppo - L'istesso tempo,ma grazioso

冒頭の物憂げなチェロの歌がこの楽章を特徴づけています。 - 第3楽章 Allegretto grazioso (Quasi andantino) - Presto ma non assai - Tempo I

間奏曲とスケルツォが合体したような構成になっています。 - 第4楽章 Allegro con spirito

驀進するコーダに向けて音楽が盛り上がっていきます。もうブラームスを退屈男とは言わせない!と言う雰囲気です。

今という時代は、こう言う演奏を何度も聞き返してみる「暇人」になってみる必要があるのかもしれません

ケンペのブラームスについては、以前に何とも歯切れの悪い事を書いていました。

ケンペと言えばベートーベンやブラームスに代表されるようなドイツ・オーストリア系の正統派の作品を手堅くまとめ上げるというイメージがついて回ります。ついでに付け加えれば、一聴しただけではその良さは伝わらないけれども、何度も繰り返し聞くうちにその真価が理解できる指揮者と言う評価もついて回りました。

ただし、少しばかり嫌みっぽく言えば、これほど情報があふれかえっている世の中で、一度聞いただけでは魅力がストレートに伝わってこないような演奏を、何度も繰り返し聞くような「暇人」がどれほどいるのだろうかと心配になってしまいます。

ついでながら、ケンペはブラームスの交響曲全集を2回録音しています。一度目はベルリンフィルで、二度目は結果として最晩年になった70年代に手兵のミュンヘンフィルと録音しているのです。

ただし、面白いと思うのは、こういう場合は古い方の録音がフェードアウトして新しい方の録音が生き残るものです。ところが、遅れてきた巨匠のように持ち上げられた時期に録音したミュンヘンフィルとの全集は、ケンペが亡くなってしまうといつの間にかフェードアウトしてしまって、その身代わりのようにベルリンフィルとの古い録音の方が蘇ってきたのです。

ケンペにしてみれば自分のことを巨匠扱いしろと言ったこともなかったでしょうし、そんな事を望んだこともなかったはずです。ただ、レコード会社を中心とした営業政策の中で勝手な偶像が作りあげられて、その戦略が彼の突然の死によって崩れ去ると、そのまま放置されただけの話だったのです。

この数ヶ月、彼の録音をかなりまとめて聞き直してみて、その本質をもっとも的確に言い当てていたのは「Decca」の名物プロデューサーだったカルショーの言葉ではなかったと思うようになってきました。

カルショーはケンペのことを「欠点がクーベリックと酷似している」と述べ、さらには「浮世離れしている」と述べていたのです。

これだけでは何のことか分からないですよね。

カルショーはクーベリックのことを「徹底的な保守主義者」で「新しいことには一切の興味を示さない」と述べていたのです。

そして、ケンペにはそこに「浮世離れ」していると付け加えたのです。

おそらく、彼ほど保守的な指揮者はいなかったでしょう。そして、その姿勢は外から見れば「浮世離れ」していると感じるほどに徹底していたのです。

ですから、そこにドイツ・オーストリア系の伝統を引き継いだ「遅れてきた巨匠の姿」を見いだしたレコード会社の営業マンは慧眼だったのです。

しかし、敢えて言い切れば、それを70年代に言い出したのは時が早すぎたのです。

戦後のザッハリヒカイトの潮流がピリオド演奏という鬼子を生んで砕け散ってしまった(と、私は確信しているのですが)「今という時代」の中にケンペの浮世離れした保守主義を持ってくれば、それはまるで一筋の光明のように見える人もいるかもしれないのです。

ケンペは第1番の交響曲でも柔らかな響きで可能な限り穏やかに音楽を開始し、その柔らかな響きは最後まで保持しています。そして、すでに何度も指摘しているのですが、わざと不明瞭な振り方をすることでアンサンブルが明確に揃うことを回避して「柔らかな響き」を実現していたのです。

そんなケンペですから、この第2番こそは、彼にとってはピッタリの作品だったはずです。そこでは、第1番の交響曲のように力みかえった澱のようなものを浄化するために力を尽くす必要はありません。音楽のあるがままの姿を提示するだけで、この上もなく繊細で柔らかな歌心に溢れた音楽がそこに立ちあらわれるのです。

そして、その様な歌心に満ちた音楽は、ピタリと最後のクライマックスに向けて照準が当てられているので、暗から明へと言うベートーベン的価値観とは全く違った方法論によって大きな盛り上がりを実現して、音楽に内在していたパワーを解放させるのです。

ケンペの音楽というのは、一度聞いただけではその魅力を感じとることは難しいなどと言われるのですが、これは間違いなく一度聞いただけでその魅力に気づくことが出来る演奏です。ですから、第1番の交響曲のように何度も聞き返してみる「暇人」になってみる必要はないかもしれません。この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)