Home|バーンスタイン(Leonard Bernstein)|マーラー:交響曲第3番 ニ短調

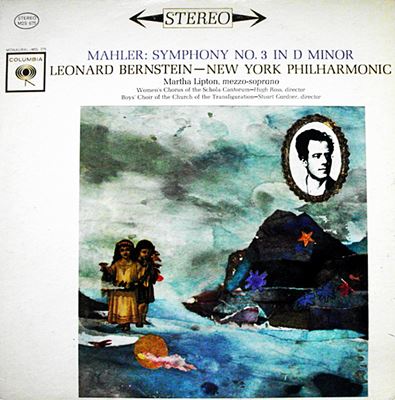

マーラー:交響曲第3番 ニ短調

レナード・バーンスタイン指揮:ニューヨーク・フィルハーモニック (MS)マーサ・リプトン スコラ・カントラム女声合唱団 トランスフィギュレーション教会少年合唱団 1961年4月3日録音

Mahler:交響曲第3番 ニ短調 「第1楽章」

Mahler:交響曲第3番 ニ短調 「第2楽章」

Mahler:交響曲第3番 ニ短調 「第3楽章」

Mahler:交響曲第3番 ニ短調 「第4楽章」

Mahler:交響曲第3番 ニ短調 「第5楽章」

Mahler:交響曲第3番 ニ短調 「第6楽章」

交響曲は世界のようでなくてはならない・・・

1907年のことらしいのですが、その中でマーラーは「交響曲は世界のようでなくてはならい・・・」と語り、それに対してシベリウスは「交響曲には内的な動機を結びつける深遠な論理が大切」と語ったらしいです。

この話はとあるサイトで発見したのですが、どうしても「ウラ」がとれませんでしたので、もしかしたら「ガセネタ」かもしれませんが(この手の話に詳しい人、教えてください!)、たとえ「ガセ」だとしても、実に適切に自らの特徴を言い表した言葉だと思います。

マーラーが夏の休暇を利用してシュタインバッハで3番のシンフォニーの作曲に没頭しているとき、彼のもとを訪ねてきたワルターに「ここの風景はもう眺めるにはおよばないよ。あれは全部曲にしてしまったからね。」と語ったという話は有名です。

もちろんこの言葉をもってして、3番のシンフォニーが自然を描写した音楽だと誤解してはいけません。そんなことを作品を実際に聴いてみればすぐに分かることです。

マーラーが目指した交響曲とはシベリウスのものとは対極にあったことは上記の言葉から明らかです。

シベリウスにとって重要なことは世界の多様性の背後に潜む真実だったのでしょうが、マーラーにとってはその様な多様性そのものを受け入れ表現し尽くすことにこそ意味がありました。

結果として、シベリウスの交響曲は凝縮していくのに対してマーラーの交響曲は拡散していきます。

マーラーの音楽は「デブ専」の音楽だと言った人がいました。彼の音楽は世界が抱え込んでいるあらゆる要素をどんどん取り入れていきますから結果として肥大化していく宿命を持ちます。そして、その様にして内包された個々の要素には論理的な一貫性は存在しません。美しいものと醜いもの、高貴なものと下品なものなどなど、あらゆる要素が雑然と同居して不都合を感じないのがマーラーの特長です。

ですから分析型の指揮者が必死に作品を分析しようとするとかえっておかしな事になってしまうのです。マーラー指揮者に必要なものは、デブをダイエットすることではなくて、デブをデブとして愛でることの出来る「デブ専」の精神のようです。

少し話が横道にそれましたが、初期のマーラーにおいてその様な拡散の頂点をなしているのがこの第3番のシンフォニーです。実際これほどまでに雑多な要素を詰め込んだ作品をそれ以後も書くことはありませんでした。

そして、マーラーがワルターに語った言葉の真意は、現在作曲している3番のシンフォニーにおいて、世界というものが内包しているあらゆる多様性をすくい上げ表現し尽くすことが出来たという自信の表明だったのでしょう。風景云々という言い方はその様にしてすくい取られた一つの要素にしか過ぎなかったのでしょうが、おそらくは当地の素晴らしい風景をワルターが褒め称えた事へのマーラーらしい謎かけだったのではないでしょうか。

なお、マーラーは最終的には削除してしまったのですが、最初はこの作品にいくつかの標題を与えていました。それらを見ても、世界のあらゆる多様性を汲み上げようとしたマーラーの意志がうかがえるような気がします。

「夏の朝の夢」

第1部 序奏 牧神は目覚める

第1楽章 夏が行進してくる(バッカスの行進)

第2部 第2楽章 野の花たちが私に語ること

第3楽章 森の動物たちが私に語ること

第4楽章 人間が私に語ること

第5楽章 天使たちが私に語ること

第6楽章 愛が私に語ること

マーラーへの深い共感を吐露した演奏

クラシック音楽の録音史の中では、このバーンスタイン&ニューヨークフィルのコンビによる全集が「マーラールネッサンス」の幕開けだと言われます。それは、マーラーの弟子であったワルターやクレンペラーとは異なった切り口でマーラーを解釈し紹介したという意味で画期的な演奏だったからです。ワルターやクレンペラーの演奏というのは、師であるマーラーがしつこいほどに書き込んだ指示に必ずしも忠実ではありませんでした。それは、理解されがたい師の作品を少しでも理解してもらうための方便であったかもしれないのですが、「自分が気に入るよう」にねじ曲げた部分があったことも否定できません。

それと比べると、バーンスタインは、そう言うマーラーのスコアをしっかりと読み込んで、そう言う「しつこさ」にも深い共感を持って演奏しました。

おそらく、ニューヨークフィルとのマーラー演奏のキーワードは「共感」です。

確かに、時にはその「共感」が深すぎて方向性を失うような場面も見受けられるですが、そう言う「熱さ」も含めて、我々が知らなかったマーラーの姿を提示したという意味では画期的な演奏だったといえます。つまりは、私たちはバーンスタインの録音によって、はじめて「本当のマーラー」と出会うことができたのです。

そして、そう言うマーラーへの共感が最も深い形で表現されているのがこの第3番の演奏だと思います。

さすがに、バーンスタイン&ニューヨークフィルのコンビといえども、全集の第一歩は「口当たり」のよい作品から入らざるを得ませんでした。それが60年に録音された第4番です。

マーラーの交響曲の中では最もサイズが小さくて、さらには最終楽章に「天国的な」歌唱を添えることができる作品は実に口当たりがいいのです。

詳しいことは分かりませんが、この第4番のレコードはそれなりに売れたのでしょう。

そして、これはいけると言うことで「全集」にGo!が出たのかもしれません。(想像にすぎませんが・・・^^;)

ところが、その次に持ってきたのが、演奏時間100分に達せんとする第3番交響曲となると、当時のユーザーにはなかなか受け入れられなかったようです。

実際、日本では62年に発売されたのですが、翌年のカタログからは姿を消してしまっています。そして、63年には第2番「復活」、第5番、65年には第1番「巨人」、第7番「夜の歌」、66年には第9番、第8番「千人の交響曲」と順調に録音は進み発売されていくのですが、この第3番だけは60年代に再発されることはなかったようです。

それほどまでに、この作品は当時にの日本のクラシック音楽ファンには受け入れがたい作品だったようなのです。

そうであるにもかかわらず、そして、そう言うことは容易に想像されたのにもかかわらず、全集の第2弾としてバーンスタインがこの作品を選んだのは、ひとえにこの作品に寄せる彼の共感の深さ故だったのでしょう。

例えば、最終楽章の「甘さの極地」のような音楽における共感の深さは並大抵のものではありません。

確かに、「甘さ」と言うことでは、バルビローリの69年のライブ録音の方が上かもしれません。あの、例えてみれば、マカロンに蜂蜜をつけて食べるような甘さは胸焼けさえも覚えるものですが、それでも、あそこにはバーンスタインのこの没頭と共感はありません。

そして、この若さ故の一途さは、のちの80年代の録音では姿を消してしまっています。80年代の円熟した録音とこの若作りの録音では基本的なコンセプトは大きな違いはないように思います。しかし、年をとってからの録音には聞くものを何かはっとさせるような力は失っているように思います。

人は、年を重ねて円熟味をますことが必ずしも「進歩」だとは言えないのです。

年を重ねて多くのものを得る代わりに、人は多くのかけがえのないものを失ってしまいます。

確かに、昨今の精緻極まるマーラー演奏を聞き慣れた耳には、あまりにもザックリしすぎた演奏に聞こえるかもしれません。しかし、そう言う精緻さを追いかけるがあまり、マーラー作品に本来内包されている「熱さ」が姿を消して、逆にひんやりした冷たさのようなものさえ感じられる演奏が増えている中に置いてみると、やはり未だに大きな存在価値を持った録音だと言えます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2013-02-28:Sammy

- 今ではいくつもの優れた演奏が聴けるこの作品ですが、作品に真正面から取り組んだこの情熱的な演奏からは今なおみずみずしさが感じられますし、yungさんが書かれている通り、聞きやすくするのではなく、作品の内的なダイナミックスに信頼して積極的に再現していくようなあり方が感じられます。演奏家がいわばもぎたての音楽を奏でる喜びが、このひねりの効いた作品の奥からあふれてくる生きることの喜びの感覚と共鳴している、それがただ何とも心を打ちます。現代のマーラー演奏はやはりこうした演奏を原点として開花していったのだろうと実感させられます。

2013-03-02:ろば

- 8点です。

長くて膨大な作品なのでゴテゴテの演奏よりもこうしたさっぱりした表現のほうが好きです。

ただ、この頃のバーンスタインで疑問なのがジョン・マックルーアの存在。

自分はバーンスタインを聴いているのか、マックルーアを楽しんでいるのか、たまに疑問に感じることがあります。

まあ、でも、これもレコード芸術だと思えば気にせず楽しむのがいいのかもしれません。

2024-05-28:乾 巧

- 9点です。

録音当時はまだまだマイナーだったこの曲を「描き尽くす」意思が満ち満ちて、奇をてらわないストレートな解釈が曲想と合致しています。それが押し付けがましくなっていないのが、録音当時「上り坂」だったバーンスタインの素晴らしいところ。録音も古さを感じさせません。やはり終楽章が一番優れていて、聴き終えた満足感が大きいです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)