Home|ハスキル(Clara_Haskil)|モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番 イ長調, K488

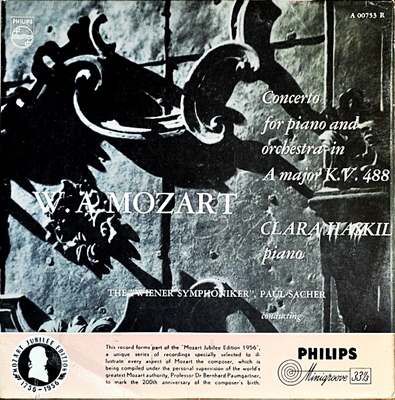

モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番 イ長調, K488

(P)クララ・ハスキル:パウル・ザッハー指揮 ウィーン交響楽団 1954年10月録音

Mozart:ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K.488 「第1楽章」

Mozart:ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K.488 「第2楽章」

Mozart:ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K.488 「第3楽章」

ヴェールをかぶった熱情

モーツァルトは、k466(ニ短調:20番)、K467(ハ長調:21番)で、明らかに行き過ぎてしまいました。そのために自分への贔屓が去っていくのを感じたのか、それに続く二つのコンチェルトはある意味での先祖帰りの雰囲気を持っています。

構造が簡単で主題も明確、そしてオケとピアノの関係も常識的です。

事実、この作品で、幾ばくかはウィーンの聴衆の支持を回復することができたようです。

しかし、一度遠い世界へとさまよい出てしまったモーツァルトが、聴衆の意を迎え入れるためだけに昔の姿に舞い戻るとは考えられません。そう、両端楽章に挟まれた中間のアンダンテ楽章は紛れもなく遠い世界へさまよい出たモーツァルトの姿が刻印されています。

それは深い嘆きと絶望の音楽です。

ただし、そのようなくらい熱情はヴェールが被されることによって、その本質はいくらかはカモフラージュされています。このカモフラージュによってモーツァルトはかろうじてウィーンの聴衆の支持をつなぎ止めたわけです。

遠い世界へさまよい出ようとするモーツァルトと、ウィーンの聴衆の支持を引き止めようとするモーツァルト。この二つのモーツァルトの微妙な綱引きの狭間で、奇跡的なバランスを保って成立したのがこの作品でした。しかし、そのような微妙なバランスをいつまでも保ち続けることができるはずがありません。

続くK491(ハ短調:24番)のコンチェルトでモーツァルトはそのくらい熱情を爆発させ、そしてウィーンの聴衆は彼のもとを去っていきます。

アダージョに涙

若い時代を闘病で費やしたと言うこともあるでしょう。さらに、他人を押しのけてまでも自分が前に出ようということが全くない人でしたから、若い頃の彼女の演奏会は気心の知れた仲間内でのサロンという風情のものが大部分でした。そんな彼女に転機が訪れたのは50年代以降でした。カザルスやチャップリンとの交友などを通してようやくにして彼女の演奏が世間に知られるようになります。そう言う意味では彼女のキャリアはほとんど50歳をこえてからのもでした。

しかし、世間に知られるようになったとは言っても、とにかく控えめではにかみやの女性だったので、スターにのし上がっていくというような活動とはほど遠いものでした。

ジュリーニがこの頃のハスキルを知るのに相応しいエピソードを語っています。

ジュリーニはショパンのコンチェルトをハスキルと演奏するために招かれました。場所はロンドンのロイヤル・フェスティヴァルホールです。

リハーサルには時間があったのですが、早めにその会場を訪れてみると小柄な女性が一心にピアノに向かって練習をしています。その小柄な女性がハスキルでした。

ジュリーニに気づいたハスキルは立ち上がると彼に向かって「自分がまず全曲を弾くので、後で意見を言って下さい」と言って静かに全曲をピアニシモで演奏をはじめました。

それは、あらゆる手管を駆使して大見得を切るような演奏とは極限までに隔たった演奏でありながら、その表現する内容と深みにおいて今までのあらゆる音楽体験を凌駕するものでした。ジュリーニはそれを奇跡の体験と呼び、「自分自身の音楽体験の中の最高の出来事」だったと語っています。

コンサートホールに詰めかけた聴衆を興奮の渦に巻き込むような名人芸とは全く縁のない人でした。

淡々と、そう、いつも淡々と、それこそ全く何もしていないように見えるほどに淡々と演奏しているのに、聞き進んでいくうちにじんわりと涙がこぼれてくるような演奏をする人でした。

ホロヴィッツのようなピアニストの凄さは誰にでもすぐに分かります。もちろん、それはそれでとても凄いことなのですが、ハスキルのようなピアニストの素晴らしさも分かると、音楽を受け入れる幅がぐんと広がります。

ハスキルってみんなが騒ぐほど凄いピアニストなの?って言う人がいます。とても、正直な言葉だと思います。

多くの人がふれようともしない演奏家を探し出してきて「これは凄い!」と褒めることは意外と易しいことですが、みんなが凄いと褒めている演奏家を「これはつまらない」とダメ出しをするのはとても難しいことですし、勇気のいることです。

そして、その様な自分の感性を大切にすることはとても重要なことだと思います。

しかし、世間のみんながそれなりに評価しているという「現実」はある程度は重く受け止めるべき事でもあります。もしも、ハスキルってどこが凄いの?と思われる方は、今は無理して聞かなくても心の片隅に「ハスキル」という名前をとどめておいて、時を経て機会があればまたお聞きいただければうれしいです。もしかしたら、人生のどこかで彼女はあなたにとってかけがえないの心の伴侶となるかもしれません、

そんなハスキルの魅力がこぼれ落ちるのは、このモーツァルトのアダージョ楽章のような音楽です。本当に思わず涙がこぼれます。

それにしても、これほども世間受けしなかった地味なピアニストだったのに、天下のフィリップスにある程度まとまった録音が残っていたというのは考えようによっては凄いことです。昔のメジャーレーベルは見る目もあれば、目先の利益に右往左往しなくてもすむだけの余裕があったと言うことなのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2009-04-17:次郎

- ハスキルの演奏は、滋味溢れると言う日本語がピッタリですね

2012-05-18:ピアニーナ

- 私の好きなモーツァルトのK.488、そして、クララ・ハスキル。こんな所で又出会えるとは思ってもみませんでした。ちょっと調べ物をしていて検索一覧の中からここに来ることが出来ました。ハスキルのピアノ以外に今そのことにも感動しています。有難うございます。

2018-01-05:しょうちゃん

- 音楽同好会の先輩が「ハスキルはピアノの音の表情が暗いんだよ」と、言っていたことを思い出しました。最近ようやくそれぞれのピアニストには生来持っている「音の表情」があることが判ってきたように思います。それだけにこの曲にハスキルはピッタリではないかと感じています。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)