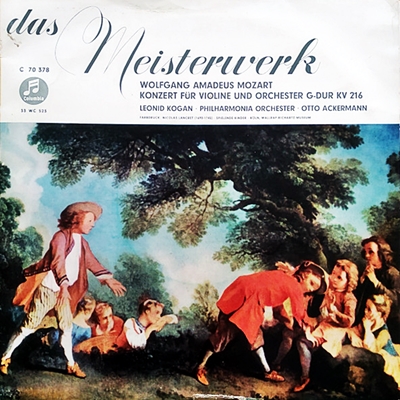

Home|レオニード・コーガン(Leonid Kogan)|モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K.216(Mozart:Violin Concerto No.3 in G major, K.216)

モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K.216(Mozart:Violin Concerto No.3 in G major, K.216)

(Vn)レオニード・コーガン:オットー・アッカーマン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1956年録音(Leonid Kogan:(Con)Otto Ackermann Philharmonia Orchestra Recorded on 1955)

Mozart:Violin Concerto No.3 in G major, K.216 [1.Allegro]

Mozart:Violin Concerto No.3 in G major, K.216 [2.Adagio]

Mozart:Violin Concerto No.3 in G major, K.216 [Rondo; Allegro]

断絶と飛躍

ヴァイオリンという楽器はモーツァルトにとってはピアノと同じように肉体の延長とも言える存在であったはずです。そう考えると、ヴァイオリンによるコンチェルトがわずか5曲しか残されていないことはあまりにも少ない数だと言わざるを得ません。さらにその5曲も、1775年に集中して創作されており、生涯のそれぞれの時期にわたって創作されて、様式的にもそれに見あった進歩を遂げていったピアノコンチェルトと比べると、その面においても対称的です。

創作時期を整理しておくと以下のようになります。

- 第1番 変ロ長調 K207・・・4月14日

- 第2番 ニ長調 K211・・・6月14日

- 第3番 ト長調 K216・・・9月12日

- 第4番 ニ長調 K218・・・10月(日の記述はなし)

- 第5番 イ長調 K219・・・12月20日

この5つの作品を通して聞いたことがある人なら誰もが感じることでしょうが、2番と3番の間には大きな断絶があります。1番と2番はどこか習作の域を出ていないかのように感じられるのに、3番になると私たちがモーツァルトの作品に期待するすべての物が内包されていることに気づかされます。

並の作曲家ならば、このような成熟は長い年月をかけてなしとげられるのですが、モーツァルトの場合はわずか3ヶ月です!!

アインシュタインは「第2曲と第3曲の成立のあいだに横たわる3ヶ月の間に何が起こったのだろうか?」と疑問を投げかけて、「モーツァルトの創造に奇跡があるとしたら、このコンチェルトこそそれである」と述べています。そして、「さらに大きな奇跡は、つづく二つのコンチェルトが・・・同じ高みを保持していることである」と続けています。

これら5つの作品には「名人芸」というものはほとんど必要としません。時には、ディヴェルティメントの中でヴァイオリンが独奏楽器の役割をはたすときの方が「難しい」くらいです。

ですから、この変化はその様な華やかな効果が盛り込まれたというような性質のものではありません。

そうではなくて、上機嫌ではつらつとしたモーツァルトがいかんなく顔を出す第1楽章や、天井からふりそそぐかのような第2楽章のアダージョや、さらには精神の戯れに満ちたロンド楽章などが、私たちがモーツァルトに対して期待するすべてのものを満たしてくれるレベルに達したという意味における飛躍なのです。

アインシュタインの言葉を借りれば、「コンチェルトの終わりがピアニシモで吐息のように消えていくとき、その目指すところが効果ではなくて精神の感激である」ような意味においての飛躍なのです。

さて、ここからは私の独断による私見です。

このような素晴らしいコンチェルトを書き、さらには自らもすぐれたヴァイオリン奏者であったにも関わらず、なぜにモーツァルトはこの後において新しい作品を残さなかったのでしょう。

おそらくその秘密は2番と3番の間に横たわるこの飛躍にあるように思われます。

最初の二曲は明らかに伝統的な枠にとどまった保守的な作品です。言葉をかえれば、ヴァイオリン弾きが自らの演奏用のために書いた作品のように聞こえます。(もっとも、これらの作品が自らの演奏用にかかれたものなのか、誰かからの依頼でかかれたものなのかは不明ですが・・・。)しかし、3番以降の作品は、明らかに音楽的により高みを目指そうとする「作曲家」による作品のように聞こえます。

父レオポルドはモーツァルトに「作曲家」ではなくて「ヴァイオリン弾き」になることを求めていました。彼はそのことを手紙で何度も息子に諭しています。

「お前がどんなに上手にヴァイオリンが弾けるのか、自分では分かっていない」

しかし、モーツァルトはよく知られているように、貴族の召使いとして一生を終えることを良しとせず、独立した芸術家として生きていくことを目指した人でした。それが、やがては父との間における深刻な葛藤となり、ついにはザルツブルグの領主との間における葛藤へと発展してウィーンへ旅立っていくことになります。その様な決裂の種子がモーツァルトの胸に芽生えたのが、この75年の夏だったのではないでしょうか?

ですから、モーツァルトにとってこの形式の作品に手を染めると言うことは、彼が決別したレオポルド的な生き方への回帰のように感じられて、それを意図的に避け続けたのではないでしょうか。

注文さえあれば意に染まない楽器編成でも躊躇なく作曲したモーツァルトです。その彼が、肉体の延長とも言うべきこの楽器による作曲を全くしなかったというのは、何か強い意志でもなければ考えがたいことです。

しかし、このように書いたところで、「では、どうして1775年、19歳の夏にモーツァルトの胸にそのような種子が芽生えたのか?」と問われれば、それに答えるべき何のすべも持っていないのですから、結局は何も語っていないのと同じことだといわれても仕方がありません。

つまり、その様な断絶と飛躍があったという事実を確認するだけです。

コーガンという人は相手との関係で最も音楽が上手く成り立つポイントを探って、そこへ全員を導いていこうとする

このバッハの協奏曲(2台のヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 1043)を、指揮者とオケを違えた2種類の録音を発見しました。- ルドルフ・バルシャイ指揮 モスクワ室内管弦楽団 1959年録音

- オットー・アッカーマン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1955年録音

ヴァイオリンの独奏はともにコーガンとエリザヴェータ・ギレリス(ギレリスの妹でコーガンの妻)です。

物事は比較することによって見えてくるものが多いのですが、これなどはその典型でしょう。

アッカーマンと言えば、私などはEMIレーベルで伴奏指揮者をつとめていたというイメージが強いのですが、ジョージ・セルに指揮を学び、ヨーロッパ各地の歌劇場で活躍した指揮者でもあったようです。そう言う意味では、「マエストロ」とは呼ばれなかったとしても、立派な「カペルマイスター(楽長)」であったことは間違いないようです。

それだけに、この低声部を豊かに鳴らした分厚い響きによるバッハというのは、50年代における常識的なバッハ像だったと言えるはずです。

それと、バルシャイ&モスクワ室内管弦楽団の響きを較べれば、それはもう「異世界」の響きだと言わざるを得ません。

もちろん、モスクワ室内管弦楽団の編成はフィルハーモニア管と較べればはるかに小ぶりでしょうから単純に比較は出来ませんが、それでもその精緻極まるアンサンブルは驚嘆すべきものです。

フィルハーモニア管の響きが悠々と流れる川の響きだとすれば、モスクワ室内管弦楽団の響きはその川が一瞬にして凍りついたような感覚におそわれます。

しかし、その冷たさがモーツァルトではどこか違和感として感じたものが、バッハだとそれを受容してしまいます。

モーツァルトは壊れやすく、バッハは壊れにくいと言われますが、その事をまざまざと見せつけられるような演奏です。

そして、もう一つ感心させられるのは、悠々と流れる川ならばそれに相応しいヴァイオリン演奏を披露し、それが凍りつけばそれに相応しいヴァイオリン演奏を披露するコーガンの驚くべき柔軟性です。

アッカーマンの指揮はふっくらとした響きでコーガンのヴァイオリンを包み込んでくるので、コーガンもまたその響きに相応しく丸みのある響きで造形していきます。

実は、コーガンはこのアッカーマンの伴奏指揮でモーツァルトのヴァイオリン協奏曲も録音しているのですが、そこでもアッカーマンの指揮はコーガンのヴァイオリンを実に暖かく包み込んでいます。

そうすると、バルシャイの指揮の時のようなナイフを突きつけるような響きはすっかり姿を消してしまっているのです。

- モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番 ト長調 K.216~オットー・アッカーマン指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1955年録音

おそらく、相手に合わせていかようにも変身できるというのは、その根っこに途轍もなく凄いテクニックを持っているからなのでしょう。そして、それほどのテクニックを持っているならば常にオレがオレがと前に出て来てもおかしくないのですが、コーガンという人は相手との関係で最も音楽が上手く成り立つポイントを探って、そこへ全員を導いていこうとするのです。

コーガンと言えば「ヴァイオリンの鬼神」なんて言われたりもしますし、その突き抜けた表現主義的な音楽の作り方をすることもあって恐そうに思えたりもするのですが、その内実はとってもいい人だったのではないかと思ってしまうのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)