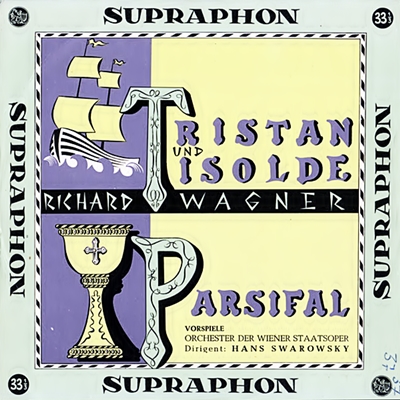

Home|スワロフスキー(Hans Swarowsky)|ワーグナー:舞台神聖祭典劇「パルジファル」前奏曲(Wagner:Parsifal Prelude)

ワーグナー:舞台神聖祭典劇「パルジファル」前奏曲(Wagner:Parsifal Prelude)

ハンス・スワロフスキー指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団 1950年録音(Hans Swarowsky:Czech Philharmonic Recorded om 1950)

Wagner:Parsifal Prelude

パルジファルを貫いている最大の特徴は、そのしびれるような陶酔感です

それは、この作品がバイロイトの歌劇場という彼の夢を実現した劇場での上演を前提として作られていることが深く関係しているようです。

ですから、ワーグナーの死後、この作品のバイロイト以外での上演を拒否して彼の遺志を守ろうとしたのは妻であるコジマにとっては当然のことだったのかもしれません。

しかし、その様なワーグナーの遺志も彼の死後30年が経過して著作権が切れると、世界中の歌劇場は待ちかねたようにこの作品を取り上げます。

1913年の大晦日、その深夜からベルリン、ブダペスト、バルセロナの各歌劇場で「パルジファル」が上演されました。

では、ワーグナーがそこまでしてバイロイトにこだわった理由は何だったのでしょうか?

それは、この作品を一度でも耳にすれば誰でもが簡単に納得できるはずです。

このパルジファルを貫いている最大の特徴は、そのしびれるような陶酔感です。そして、その陶酔感は響きの暖かさと、管弦楽と人間の声が渾然一体となったぼかし効果によるものであることは明らかです。

そして、このような音響効果がもっとも理想的に実現される場所こそがバイロイトの歌劇場なのです。

全てが木造で作られた劇場は響きの暖かさをもたらしていますし、何よりもオーケストラピットが蓋をされていることで、オーケストラの音が観客席に直接的に届くのではなくて、一度反射して舞台の上の人間の声とブレンドされ一体化してから届くような仕掛けになっているのです。

このような劇場でパルジファルが上演されるとき、ワーグナーの理想とした響きが実現されるのです。

しかし、ワーグナーが他の劇場での上演を拒否したのは、そう言う理由だけではなかったようです。

彼はもともとエキセントリックな人間でしたが、年をとるにつれてますますその様な傾向は増していったようです。

そんな彼にとって、己の命を削るようにして作り続けてきた作品が一晩の娯楽として歌劇場で提供されることが許し難いものと思えてきました。さらに、せめて娯楽として提供されるならば我慢が出来たものの、やがて歌劇場は社交の場へと変わっていき、音楽なんかそっちのけでおしゃべりを楽しむだけの場所となっていったのでは、ついにワーグナーの怒りが爆発したと言うことなのでしょう。

彼は、パトロンであるバイエルンの国王をそそのかして、自分の作品専用の劇場をバイロイトに建設させます。

そこでは自分の作品を心の底から敬愛するものだけが参加することが許されたのです。

ですから、バイロイトでの演奏は娯楽や社交ではなくて、どこか宗教的な雰囲気がただようものになっていきます。とりわけ、1913年まではパルジファルはここでしか上演できなかったのですから、その演奏はまさに宗教的儀式に近いものだったといえます。

ですから、「舞台神聖祝祭劇」というのはこけおどしのコピーなどではなく、まさに言葉通りの神秘的なイベントだったのです。

ギリギリのラインを狙っている

ヨハン・シュトラウスのワルツなどを紹介したときにも感じたのですが、スワロフスキーという人にはウィーンの伝統を根っこにしっかりと保持しながら、その上でスワロフスキーならではの造形を見せてくれます。その特徴は、同時代の巨匠たちのワーグナー演奏と較べてみればはるかに明晰であると言うことです。

クナッパーツブッシュのような有機生命体がのたうつような演奏は特別としても、それでも同時代の巨匠たちのワーグナー演奏は基本はその方向性にありました。ワーグナーが理想としたバイロイトの歌劇場のオーケストラピットは蓋で覆われているように、ワーグナーは自らの音楽は全ての楽器の響きが渾然一体となる事を望んでいたことは間違いありません。

それ故に、例えばセル&クリーブランドなんかの明晰きわまる演奏は、逆説的な言い方になるかもしれませんが、セルという男の徹底した主観性に基づいた演奏だと言えます。ただし、セルの音楽の根っこにはウィーンの伝統がありますから、その主観性は分かるべき事は熟知した上での造形でした。

同じようにドラティのワーグナーもまた精緻を極め、まるでワーグナーのミニチュア作品だと思ったものです。

しかし、スワロフスキーの明晰さはそう言う徹底したものではありません。

それはもう実に「いい案配」と言うべきか、セルのように光と影をクッキリと描き出して、細部の細部までさらけ出すような事はしなくて、その様な明暗に微妙な濃淡をつけることによってワーグナーの音楽が持つ重さとスケールの大きさを保持しています。

つまりは、ウィーンの劇場において「ワーグナーというものはこういうふうに演奏するものだ」という継承の枠の中に己を留まらせながら、その中でギリギリのラインを狙っているという感じなのです。

それはオケが馴染みのウィーン交響楽団ではなくてチェコ・フィルであっても同様です。

下手をすれば「中途半端」になる恐れがあるのかもしれませんが、私は十分に楽しんで聞くことができました。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)