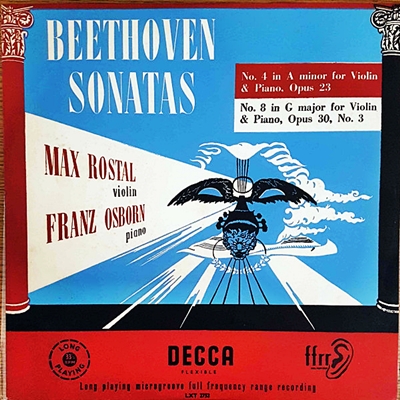

Home|マックス・ロスタル(Max Rostal)|ベートーベン:ヴァイオリンソナタ第8番 ト長調 Op.30-3(Beethoven:Violin Sonata No.8 in G major, Op.30 No.3 )

ベートーベン:ヴァイオリンソナタ第8番 ト長調 Op.30-3(Beethoven:Violin Sonata No.8 in G major, Op.30 No.3 )

(Vn)マックス・ロスタル:(P)フランツ・オズボーン 1956年録音(Max Rostal:(P)Franz Osborn Recorded on 1956)

Beethoven:Violin Sonata No.8 in G major, Op.30 No.3 [1.Allegro assai]

Beethoven:Violin Sonata No.8 in G major, Op.30 No.3 [2.Tempo di Minuetto, ma molto moderato e grazioso]

Beethoven:Violin Sonata No.8 in G major, Op.30 No.3 [3.Allegro vivace]

ベートーベンのヴァイオリンソナタの概要

ピアノソナタはいうまでもなくチェロソナタにおいても、「後期」の素晴らしい作品を知っているだけに、この事実はちょっと残念なことです。

ベートーベンはヴァイオリンソナタを10曲残しているのですが、いくつかのグループに分けられます。

作品番号12番の3曲

まずは「Op.12」として括られる1番から3番までの3曲のソナタです。この作品は、映画「アマデウス」で、すっかり悪人として定着してしまったサリエリに献呈されています。

3曲とも、急(ソナタ形式)-緩(三部形式)-急(ロンド形式)というウィーン古典派の伝統に忠実な構成を取っており、いずれもモーツァルトの延長線上にある作品で、「ヴァイオリン助奏付きのピアノソナタ」という範疇を出るものではありません。

しかし、その助奏は「かなり重要な助奏」になっており、とりわけ第3番の雄大な楽想は完全にモーツァルトの世界を乗り越えています。

- ヴァイオリンソナタ 第1番 ニ長調 Op.12-1:習作的様相の強い「第2番」に比べると、例えば、ヴァイオリンとピアノの力強い同音で始まる第1主題からしてはっきりベートーヴェン的な音楽になっています。

- ヴァイオリンソナタ 第2番 イ長調 Op.12-2:おそらく一番最初に作曲されたソナタと思われます。作品12の中でも最も習作的な要素が大きい作品といえます。

- ヴァイオリンソナタ 第3番 変ホ長調 Op.12-3:変ホ長調という調性はヴァイオリンにとって決してやさしい調性ではないらしいです。しかし、その「難しさ」が柔らかで豊かな響きを生み出させています。「1番」「2番」と較べれば、もう別人の手になる作品になっています。また、ピアノパートがとてつもなく自由奔放であり、演奏者にかなりの困難を強いることでも有名です

作品23と作品24のペア

続いて、「Op.23」と「Op.24」の2曲です。この二つのソナタは当初はともに23番の作品番号で括られていたのですが、後に別々の作品番号が割り振られました。

ベートーベンという人は、同じ時期に全く性格の異なる作品を創作するということをよく行いましたが、ここでもその特徴がよくあらわれています。悲劇的であり内面的である4番に対して、「春」という愛称でよく知られる5番の方は伸びやかで外面的な明るさに満ちた作品となっています

- ヴァイオリンソナタ 第4番 イ短調 Op.23:モーツァルトやハイドンの影響からほぼ抜け出して、私たちが知るベートーベンの姿がはっきりと刻み込まれた作品です。より幅の広い感情表現が盛り込まれていて、そこにはやり場のない怒りや皮肉、そして悲劇性などが盛り込まれて、そこには複雑な多面性を持った一人の男の姿(ベートーベン自身?)が浮かび上がってきます。

- ヴァイオリンソナタ 第5番 へ長調 Op.24:この上もなく美しいメロディが散りばめられているので、ベートーヴェンのヴァイオリンソナタの中では最もポピュラリティのある作品です。着想は4番よりもかなり早い時期に為されたようなのですが、若い頃のメロディ・メーカーとしての才能が遺憾なく発揮された作品です。

作品30の3曲「アレキサンダー・ソナタ」

次の6番から8番までのソナタは「Op.30」で括られます。この作品はロシア皇帝アレクサンドルからの注文で書かれたもので「アレキサンダー・ソナタ」と呼ばれています。

この3つのソナタにおいてベートーベンはモーツァルトの影響を完全に抜け出しています。そして、ヴァイオリンソナタにおけるヴァイオリンの復権を目指したベートーベンの独自な世界はもう目前にまで迫っています。

特に第7番のソナタが持つ劇的な緊張感と緻密きわまる構成は今までのヴァイオリンソナタでは決して聞くことのできなかったスケールの大きさを感じさせてくれます。また、6番の第2楽章の美しいメロディも注目に値します。

- ヴァイオリンソナタ 第6番 イ長調 Op.30-1:秋の木漏れ日を思わせるような、穏やかさと落ち着きに満ちた作品です。ベートーベンらしい起伏に満ちた劇性は希薄なので演奏機会はあまり多くないのですが、好きな人は好きだという「隠れ有名曲」です。

- ヴァイオリンソナタ 第7番 ハ短調 Op.30-2:ハ短調です!!ベートーヴェンの「ハ短調」と言えば、煮えたぎる内面の葛藤やそれを雄々しく乗り越えていく英雄的感情が表現される調性です。この作品もまたベートーヴェンらしい悲痛さと雄大さを併せもっているので、「春」「クロイツェル」に次ぐ人気作品となっています。

- ヴァイオリンソナタ 第8番 ト長調 Op.30-3:7番の作曲に全力を投入したためなのか、肩の力が抜けてシンプルな作品に仕上がっています。ただし、そのシンプルさが何ともいえない美しさにつながっていて、人というのは必ずしも、何でもかんでも「頑張れ」ばいいというものでないことを教えてくれる作品です。

作品47

そして、「クロイツェル」と呼ばれる、ヴァイオリンソナタの最高傑作ともいうべき第9番がその後に来ます。

「ほとんど協奏曲のように、極めて協奏風に書かれた、ヴァイオリン助奏付きのピアノソナタ」というのがこの作品に記されたベートーベン自身のコメントです。

ピアノとヴァイオリンという二つの楽器が自由奔放かつ華麗にファンタジーを歌い上げます。中期のベートーベンを特徴づける外へ向かってのエネルギーのほとばしりが至るところで感じ取ることができます。

ベートーベンがこのジャンルにおいて目指した「ヴァイオリンソナタにおけるヴァイオリンの復権」という目標はここで完成され、ロマン派以降のヴァイオリンソナタは全てこの延長線上において創作されることになります。

- ヴァイオリンソナタ 第9番 イ長調「クロイツェル」 Op.47:若きベートーベンの絶頂期の作品です。この時代には「交響曲第3番(英雄)」「ピアノ・ソナタ第21番(ワルトシュタイン》)「ピアノ・ソナタ第23番(熱情)」が生み出されているのですが、それらと比肩しうるヴァイオリンソナタの最高傑作です。

作品96

そして最後にポツンと取り残されたように創作された第10番のソナタがあります。

このソナタはコンサート用のプログラムとしてではなく、彼の有力なパトロンであったルドルフ大公のために作られた作品であるために、クロイツェルとは対照的なほどに柔和でくつろいだ作品となっています。

- ヴァイオリンソナタ 第10番 ト長調 Op.96:「クロイツェル」から9年後にポツンと作曲された作品で、長いスランプの後に漸く交響曲第7番や第8番が生み出されて、孤高の後期様式に踏み出す時期に書かれました。クロイツェルの激しさとは対照的に穏やかな「田園的」雰囲気にみちた作品となっています。

ひたすら誠実な演奏家

「マックス・ロスタル」という名前は私の視野には全く入っていなかったヴァイオリニストでした。しかし、知る人は知るという存在だったようで、クライスラーやティボー、アドルフ・ブッシュなどと肩を並べる存在だという人も多かったようです。しかし、それだけのヴァイオリニストが今となってはほとんどの人の記憶から薄れてきているのは何故かと言えば、それは活動の軸足を早々と「演奏活動」から「教育活動」に移したことが原因だったようです。

ですから、演奏家としてのロスタルはあまり語られなくても、名教師としてのロスタルの存在は大きかったようです

。彼自身がアルノルト・ロゼやカール・フレッシュに学んでいるのですが、その系譜をアマデウス弦楽四重奏団のメンバーやベルリン・フィルやウィーンフィルなどの著名なオーケストラのコンマスを務めた演奏家へと受け継がせているようです。もちろん、イヴリー・ギトリスやトマス・ツェートマイアー、ウート・ウーギ等の数多くのソリストも育てています。

ですから、最初に彼のことを紹介したときに「大通りではなくて、そこから一本中に入った路地に店を構える存在」といったのですが、正確には「大通りに面してはいても看板も掲げていない一見さんお断りの名店」といった方がいいのかもしれません。

おそらく、表向きは「音楽のために」といいながらも演奏家というものは本音の部分で言えばお金や名声などを求めている人が大多数です。そして、その事を私は決して否定するつもりはありません。

なんのインセンティブも伴わないようなことに、己の一生を苦行に捧げるような人はいません。

しかし、ロスタルは音楽を手段として社会的な名声を求める立場からは遠く離れ、ひたすら音楽そのものを愛し続けた人になろうとした数少ない一人だったのかもしれません。彼は演奏家としての名声には全くこだわることはなく、録音に関しても自由に振る舞えるマイナーレーベルの方を好んだ人でした。そのために、演奏家としての知名度は低く、そう言う彼を無視する多くの聴衆のあり方に怒りの言葉を向けている人も多かったようです。

また、彼のもう一つの業績として、数多くの同時代の作曲家の作品を取り上げて、多くの若手作曲家がコンサート・プログラムでその地位を獲得するのを助けた事も忘れてはいけないようです。

そう言う活動も含めて、彼は演奏家としての名声よりも多くの若者に音楽の素晴らしさを伝えることの方に多くのインセンティブを感じていたのでしょう。

その結果としてか、彼は音楽に対してどこまでも「誠実」であろうとした人だったのです。

ですから、数は多くはないのですが、残された録音を聞くときにそこから浮かび上がってくる思いは「誠実」という言葉です。それは、「ノーブル」という言葉に着替えてもいいのかもしれません。

そして、そう言うノーブルさはベートーベンのロマンスのような耳あたりのよい音楽でも、バルトークやベルクのような新しい音楽であっても感じられるものです。

そこには演奏効果を狙う華やかさとは全く縁がなく、静かに、そしてゆったりと歌い上げていくのがロスタルのスタイルです。

前回も少しふれたのですが、、戦時加算という「敗戦国日本」へのペナルティ条項の見直しを求めることなく70年に延長しくれたおかげで、新しくパブリック・ドメインに仲間入りをする音源は途絶えてしまいました。

しかし、それまでは毎年新しく仲間入りをするパブリック・ドメインをフォローするだけで精一杯だったのが、その「改悪」のおかげでロスタルのような人物とも出会うことが出来ました。

この世の中には「100%全て悪い」という出来事は存在しないようです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

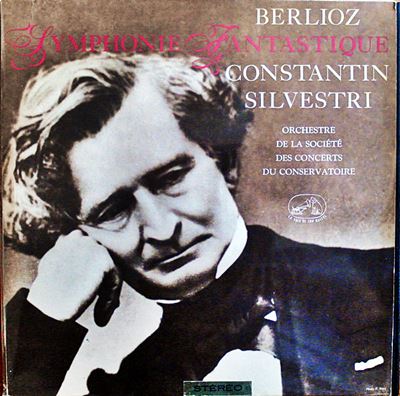

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)