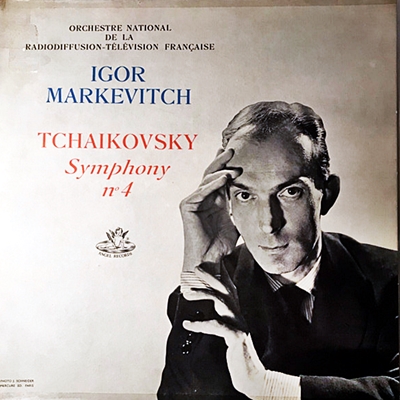

Home|マルケヴィッチ(Igor Markevitch)|チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調, Op.36(Tchaikovsky:Symphony No.4 in F minor, Op.36)

チャイコフスキー:交響曲第4番 ヘ短調, Op.36(Tchaikovsky:Symphony No.4 in F minor, Op.36)

イーゴリ・マルケヴィチ指揮:フランス国立放送管弦楽団 1956年10月29日~11月1日録音(Igor Markevitch:Orchestre National de l'ORTF Recorded on October 29-November 1, 1956)

Tchaikovsky:Symphony No.4 in F minor, Op.36 [1.Andante sostenuto - Moderato con anima]

Tchaikovsky:Symphony No.4 in F minor, Op.36 [2.Andantino in modo di Canzone]

Tchaikovsky:Symphony No.4 in F minor, Op.36 [3.Scherzo. Pizzicato ostinato.]

Tchaikovsky:Symphony No.4 in F minor, Op.36 [4.]Finale. Allegro con fuoco]

絶望と希望の間で揺れ動く切なさ

まず一つ目のターニングポイントは、フォン・メック夫人との出会いです。

もう一つは、アントニーナ・イヴァノヴナ・ミリュコーヴァなる女性との不幸きわまる結婚です。

両方ともあまりにも有名なエピソードですから詳しくはふれませんが、この二つの出来事はチャイコフスキーの人生における大きな転換点だったことは注意しておいていいでしょう。

そして、その様なごたごたの中で作曲されたのがこの第4番の交響曲です。(この時期に作曲されたもう一つの大作が「エフゲニー・オネーギン」です)

チャイコフスキーの特徴を一言で言えば、絶望と希望の間で揺れ動く切なさとでも言えましょうか。

この傾向は晩年になるにつれて色濃くなりますが、そのような特徴がはっきりとあらわれてくるのが、このターニングポイントの時期です。初期の作品がどちらかと言えば古典的な形式感を追求する方向が強かったのに対して、この転換点の時期を前後してスラブ的な憂愁が前面にでてくるようになります。そしてその変化が、印象の薄かった初期作品の限界をうち破って、チャイコフスキーらしい独自の世界を生み出していくことにつながります。

チャイコフスキーはいわゆる「五人組」に対して「西欧派」と呼ばれることがあって、両者は対立関係にあったように言われます。しかし、この転換点以降の作品を聞いてみれば、両者は驚くほど共通する点を持っていることに気づかされます。

例えば、第1楽章を特徴づける「運命の動機」は、明らかに合理主義だけでは解決できない、ロシアならではなの響きです。それ故に、これを「宿命の動機」と呼ぶ人もいます。西欧の「運命」は、ロシアでは「宿命」となるのです。

第2楽章のいびつな舞曲、いらだちと焦燥に満ちた第3楽章、そして終末楽章における馬鹿騒ぎ!!

これを同時期のブラームスの交響曲と比べてみれば、チャイコフスキーのたっている地点はブラームスよりは「五人組」の方に近いことは誰でも納得するでしょう。

それから、これはあまりふれられませんが、チャイコフスキーの作品にはロシアの社会状況も色濃く反映しているのではと私は思っています。

1861年の農奴解放令によって西欧化が進むかに思えたロシアは、その後一転して反動化していきます。解放された農奴が都市に流入して労働者へと変わっていく中で、社会主義運動が高まっていったのが反動化の引き金となったようです。

80年代はその様なロシア的不条理が前面に躍り出て、一部の進歩的知識人の幻想を木っ端微塵にうち砕いた時代です。

私がチャイコフスキーの作品から一貫して感じ取る「切なさ」は、その様なロシアと言う民族と国家の有り様を反映しているのではないでしょうか。

ある種の「あざとさ」みたいなものが浮かび上がってくる

少し残念な録音ですね・・・。それが聞き始めたときの第一感想です。一言で言えば、ややくぐもった録音で細部の見通しがいささか良くありません。スタジオでのきちんとした録音ですし、フランス国立放送管弦楽団はそんなに悪いオケではありません。いや、オケの合奏能力という点では当時のフランスではもっとも優れたオケの一つだと言っていいはずです。となる、この責任は録音スタッフの側にあると言うことになるのでしょうか。

第1楽章の出だしから実に堂々とした足運びで音楽は進んでいきます。

マルケヴィチと言えばすぐに思い出すのは「どのような小さな音符であっても蔑ろにしない」という理想です。もっとも音価の短い音符が明確に聞き取れる事がテンポ設定の基本だと言うことでした。

それだけにこのくぐもった録音は実に残念だったのです。

しかし、聞き進んでいくうちになんだか面白いことに気づいてきました。

マルケヴィチの方法論はどの作品においても徹底されていて、まさに作曲家としての目をもって作品を徹底的に分析し、その構造を誰の耳のも分かるように提示してくれる演奏でした。

それは、「作曲家の意志に忠実」というような、結局は何の実体も伴わない「呪文」に寄りかかる事ではなく、結果としては、すでに多くの人が数限りなく通ったことで出来上がった深い轍の上を通る事を拒否しているように聞こえるのです。

後年、マルケヴィッチはこの作品をロンドン響と録音しているのですが、それはそれは見事に自分の作品分析に添って細部の細部まで見通せるような素晴らしい造形を実現しています。

ところが、この56年の録音では、同じ方法論を貫きながら、なんだか聞き進んでいく内にこの作品が内包しているある種の「あざとさ」みたいな者が浮かび上がってくるような気がするのです。とりわけ、最終楽章ではその妄想は振り払っても、振り払っても、振り払えなくなっていきます。

それは、意地悪く勘ぐれば、作曲家マルケヴィチから見ればチャイコフスキーの交響曲なんて所詮はこんなものですよ、と言う声が聞こえてきそうな感じがするのです。

とりわけ、第3楽章や最終楽章で時々垣間見られる、どちらかと言えばマルケヴィチらしくもないちょっとした表情づけに、そう言う悪意のようなものすら感じてしまいます。

思いきって書いてしまえば、どうしてこんな作品が世界中で高く評価されて演奏されるのに、どうしてオレの作品は評価されないんだという「闇」のようなものを感じてしまうのです。

しかし、その後のロンドン響との録音ではそう言う「闇」のようなものは全く感じさせません。それは、私たちが考えるマルケヴィッチらしいスリリングでパッションに満ちたチャイコフスキーです。

もっとも、そう言う妄想はこの録音のクオリティによるものかもしれません。

しかし、もしかしたら、この時期は作曲家であったマルケヴィチが指揮者であることを意識するようになっていた分岐点だったのかもしれない・・・とも考えてしまうのです。指揮者はどんな「芸術」をひっさげようが、最後は聞き手を楽しませなくては生きていけません。それは、作曲家としてのマルケヴィチと、指揮者としてのマルケヴィチの間では同居できない矛盾であったはずです。

まあ、妄想ですが。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2023-09-25:アドラー

- メッセージは送っておりませんが、マルケヴィッチ指揮による同曲のロンドン交響楽団の演奏は好きで今まで何度も聴かせてもらっています。ですので、今回アップして頂いたフランス国立放送管の演奏がどういうものか興味津々です。

全体をよく聞けている訳でもありませんので部分的な感想です。当然、録音がよく、オーケストラも良いロンドン響の演奏のほうが優秀なことはある意味では分かっているので、比較のために緩徐楽章の第2楽章を何度か聞いてみました。

特に終わりの1~2分くらいの静かに消えていく辺りは、ロンドン響のほうが郷愁というか哀しさ(と一言で言えるようなものではないのですが)の感じや次の楽章に向けての衝動のようなものとか、色々なものが沢山込められていることが目に見えるように感じられて濃い感じがします。

フランス国立菅のほうはその点、さらっとしていますが、人工的に詰め込んでないという感じの演奏で、純粋な感じがあって、惹かれます。

チャイコフスキーというと大体どれも濃い音楽で、それがチャイコフスキーの魅力ですけど、フランス放送オケのこの楽章の演奏はそういうのと違う感じがして新鮮です。

第1楽章や、第2楽章でも前半の大きく盛り上がる部分などは、フランス国立放送管の方が、やや尖っているというか、せかせかとした感じもするのですが、もしかしたら、マルケヴィッチは第2楽章の終わりの辺りのような、自然な流れを作ろうとしていたのかもしれないと思いました。

私の耳では分からないのですが。

せめてロンドン響くらいのオケで、録音がもう少し良ければ、それが伝わってくるかもしれないと思うと残念です。

ところで、この曲に限りませんが、この指揮者のことは、Blue Sky Labelではっきりと関心をもつようになりました。有難うございます。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)