Home|アンドレ・チャイコフスキー(Andre Tchaikowsky)|モーツァルト:ピアノ・ソナタ第10番ハ長調K.330(Mozart:Piano Sonata No.10 in C major, K.330/300h)

モーツァルト:ピアノ・ソナタ第10番ハ長調K.330(Mozart:Piano Sonata No.10 in C major, K.330/300h)

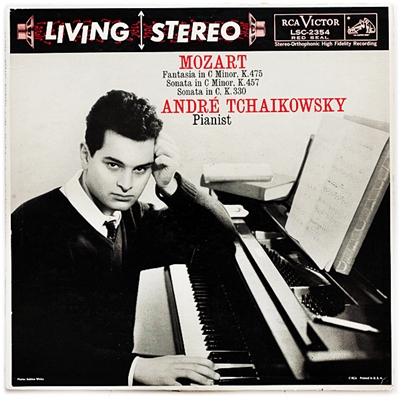

(P)アンドレ・チャイコフスキー:1959年1月26日~28日録音(Andre Tchaikowsky:Recorded on January 26-28, 1959)

Mozart:Piano Sonata No.10 in C major, K.330/300h [1.Allegro moderato]

Mozart:Piano Sonata No.10 in C major, K.330/300h [2.Andante cantabile]

Mozart:Piano Sonata No.10 in C major, K.330/300h [3.Allegretto]

モーツァルトの人生におけるもっとも幸福な時代の作品

- ソナタ第10番 ハ長調 K 330・・・1783 <ヴィーンorザルツブルク>

- ソナタ第11番 イ長調 K 331・・・1783 <ヴィーンorザルツブルク>

- ソナタ第12番 ヘ長調 K 332・・・1783 <ヴィーンorザルツブルク>

- ソナタ第13番 変ロ長調 K 333・・・1783?< リンツ?>

K330からK333までの連続した番号が割り当てられている4つのソナタを一つのまとまりとしてとらえることが可能です。

従来は、K310のイ短調ソナタとこれら4つのソナタはパリで作曲されたものと信じられていて「パリ・ソナタ」とよばれてきました。この見解にはあのアインシュタインも同意していていたのですから、日本ではそのことを疑うものなどいようはずもありませんでした。

例えばあの有名な評論家のU先生でさえ若い頃にはハ長調k330のソナタに対して「フランス風のしゃれた華やかさに彩られているが、母の死の直後に書かれたとは思えない明るさに支配されており、ここにもわれわれはモーツァルトの謎を知らされるのだ。」などと述べていました。しかし、これは決してU氏の責任ではないことは上述した事情からいっても明らかです。何しろ、モーツァルトの大権威ともいうべきアインシュタインでさえその様に書いていたのですから。

しかしながら、現在の音楽学は筆跡鑑定や自筆譜の紙質の検査などを通して、K330からK333にいたる4つのソナタはパリ時代のものではなくて、ザルツブルグの領主であるコロレードとの大喧嘩の末にウィーンへ飛び出した頃の作品であることを明らかにしています。さらに、K333のソナタはザルツブルグに里帰りをして、その後再びウィーンに戻るときに立ち寄ったリンツで作曲されたものだろうということまで確定しています。

これら4つの作品にはイヤでイヤでたまらなかったザルツブルグでの生活にけりを付けて、音楽家としての自由と成功を勝ち取りつつあったモーツァルトの幸せな感情があふれているように思います。それはこの上もなく愛らしくて美しく、それ故にあまりにも有名なK331のソナタにだけ言えることではなくて、この時代のモーツァルトを象徴するような「華」をどの作品からも感じ取ることができます。

そんな中でとりわけ注目したのがK333のロ長調ソナタです。これは音楽の雰囲気としてはK330のソナタと同じようにまじりけのない幸福感につつまれていますが、愛好家が楽しみのために演奏する音楽というよりはプロの音楽家がコンサートで演奏するための作品のように聞こえます。とりわけ第3楽章ではフェルマータで音楽がいったん静まった後に長大なフルスケールのカデンツァが始まるあたりはアマチュアの手に負えるものとは思えません。さらにピアノをやっている友人に聞いてみると、第1楽章の展開部のあたりも全体の流れをしっかり押さえながら細部の微妙な動きもきっちりと表現しないといけないので、これもまたけっこう難しいそうです。

おそらくは、モーツァルトが自分自身がコンサートで演奏することを想定して作曲したものではないかと考えられます。しかし、作品を貫く気分は幸福感に満ちていて、その意味ではこの時代のソナタの特徴をよく表しています。

非ホロヴィッツ的なピアノ演奏

アンドレ・チャイコフスキーというピアニストは私の視野には全く入っていなかったのですが、その「歌う」能力にはすっかり魅了されてしまいました。さらに、その歌う魅力をより大きなものにしているのは、彼独特の美しいピアノの響きです。最初はアンドレ・チャイコフスキーなんて言う名前がいかにも怪しげで、もしもそれが「芸名」だったりしたら、それこそどこかの「バッタもん」みたいなピアニストかと思ったのですが、そんな下らぬ連想は見事に打ち砕かれました。調べてみれば、このアンドレ・チャイコフスキーと言う名前には彼の過酷な人生が刻み込まれたことを知り、その失礼という思いは二乗にも三乗に膨れあがったのでした。失礼m(_ _)m。

アンドレ・チャイコフスキーの本名はアンジェイ・クラウトハメル(Andrzej Krauthammer)なので、確かにアンドレ・チャイコフスキーは言ってみれば芸名みたいなものであることは事実です。しかし、その背景にはポーランド出身のユダヤ人であったために家族はほぼ全員が殺され、彼だけがポーランド人の家族に匿われて戦争を乗りこえたという悲劇的な背景がありました。

アンドレ・チャイコフスキーという名前は、その戦時下でユダヤ人であることを隠すために名乗った「偽名」だったのです。ちなみに、「Andrzej」はポーランドでは「アンジェイ」と読むのですが、偽名ではロシア風に「アンドレ」と呼んでいたそうです。

このあたりの悲劇性はどこかアンチェルに通ずるものがあるのですが、彼の場合はそれを10才にも満たない少年時代に経験したのです。

ですから、彼が本格的に音楽教育を受けることが出来たのは戦争が終わった10歳以降なのですが、それでもよほどの才能があったのでしょう、わずか2年後の12歳でパリ音楽院に入学が認められています。そして、ショパン・コンクールとエリーザベト王妃国際コンクールでの入賞が注目を浴びて世界各地で演奏会が行えるようになり、1957年にはRCAとの契約が実現します。

そんなアンドレ・チャイコフスキーの事をルービンシュタインは「彼の世代の中で最も素晴らしいピアニストだ」と賞賛したのですから、その期待度の大きさがしれます。

彼のピアノを聞いていてふと脳裏をよぎったのは、おかしな話ですが津軽三味線の高橋竹山でした。

よく知られているように、津軽三味線の魅力はその迫力ある演奏にあります。そして、その迫力は弦だけでなく胴の皮までに撥を叩きつけることで実現しています。

しかし、竹山はほとんど撥を胴に叩きつけることなく、弦を掬うようにして余分な雑音の混ざらない美しい響きで津軽三味線を演奏しました。そして、その美しい響きで紡がれる音楽こそが竹山の魅力でした。

これをピアノ演奏に置き換えてみるならば、通常の津軽三味線の演奏方法の典型がホロヴィッツでしょう。彼は、まさに鍵盤を一番下まで力強く叩きつけることでそう言う迫力を実現したように思います。

しかし、アンドレ・チャイコフスキーはそれとは真逆のひたすら力感を排した繊細な響きで音楽を構築しようとしているように聞こえます。

それはまさに竹山の世界です。

そう言う意味では、この時代のアメリカで活躍したピアニストの中で、ここまでホロヴィッツを意識しなかったピアニストは珍しいのではないでしょうか。そして、この「非ホロヴィッツ」的な演奏が、穿ちすぎかもしれませんが、ルービンシュタインが大いに気に入った理由だったのかもしれません。

しかし、そう言う響きで聞き手を魅了するには、とんでもない集中力と高い楽曲分析の能力が必要となるはずです。何故ならば、ある程度のいい加減さでも聞き手をとらえてしまうことの出来る「迫力」とい近道を放棄しているのですから。

それだけに、英グラモフォン誌が「完璧なまでに音楽的なピアニスト。途方もない集中力で難曲を弾き切っている」と絶賛したのは妥当な評価だったと言えます。

しかしながら、それほどのピアニストがどうして現在はほとんど忘れ去られているのかと言えば、それは彼がピアニストととして本格的に活動したのはRCAと契約していた2年間くらいで、その後は作曲家に転身してしまったからです。そして、その転身以後はピアノ演奏は次第に減っていき、当然の事ながら録音の数も多くはありません。さらに、1982年にわずか46才でこの世を去ってしまった事も大きな要因となっています。

それだけに、わずか2年といえども、RCAにある程度の録音を残してくれたことは幸運なことだったと言えます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)