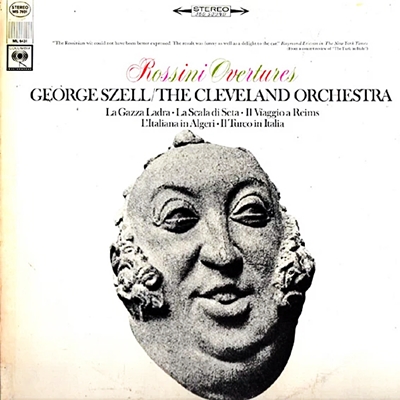

Home|セル(George Szell)|ロッシーニ:歌劇「アルジェのイタリア女」序曲(Rossini:l`italiana In Algeri Overture)

ロッシーニ:歌劇「アルジェのイタリア女」序曲(Rossini:l`italiana In Algeri Overture)

ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1967年5月5日録音(George Szell:Cleveland Orchestra Recorded on May 5, 1967)

Rossini:l`italiana In Algeri Overture

人生の達人

なにしろ、人生の前半は売れっ子のオペラ作曲家としてばりばり働き、十分に稼いだあとはそんな名声などには何の未練も残さずにあっさりと足を洗って悠々自適の人生を送ったのですから。

私たちが暮らす国では「生涯現役」とか言われて、くたばるまで働くのが美徳のように言われますが、ヨーロッパでは若い内はバリバリ働いてお金を稼ぎ、その稼いだお金で一刻も早くリタイアするのが理想の生き方とされます。

その根っこには、「労働は神から与えられた罰」であるというローマカソリックの考え方があります。

そう言えば、あるフランス人に日本における「窓際族」という概念をいくら説明しても理解できなかったそうです。

日本では仕事を取り上げることで退職に追いやる仕打ちも、フランス人から見れば何の仕事もしないでポジションと給料が保障されるのはパラダイスと認識されるのです。さらに、そのフランス人は「その窓際族というのはどれほどの貢献をすることで与えられるポジションなのだ」と真顔で聞いてきたそうです。

ですから、音楽の世界で成功を収め、さっさと引退して自分の趣味生きたロッシーニは、ヨーロッパ的価値観から言えば一つの理想だったのです。

しかし、十分すぎるほど稼いだと言う以外に、彼の音楽のあり方が次第に時代とあわなくなってきたことも重要な一因ではなかったかと考えます。

ロッシーニが生きた時代は古典派からロマン派へと音楽の有り様が大きく変わっていた時代なのでですが、彼の音楽は基本的には古典派的なものです。一連のオペラ序曲に聞くことが出来る「この上もなく明るく弾むような音楽」は屈折を持って尊しとする(^^;、ロマン派的なものとはあまりにもかけ離れているように思います。

もしそのような「自分の本質」と「時代の流れ」を冷静に見きってこのような選択をしたのなら、実にもう大したものです。

「アルジェのイタリア人」序曲

舞台はアルジェリアで、そのアルジェリアの太守ムスタファと妻エルヴィラ、そしてイタリア人奴隷のリンドーロと難破船から連れてこられたイタリア人女性イザベッラが主な登場人物です。

妻エルヴィラに飽きたムスタファは海賊に新しいイタリア人女性を連れてくるように命じます。彼は、エルヴィラを奴隷のリンドーロに払い下げて新しい妻を迎えるつもりなのです。そうして、新しく難破船から誘拐されてきたのがイザベッラでした。

ところが、このイザベッラはイタリア時代のリンドーロの恋人だったのです。さらに勝ち気なイザベッラはムスタファの妻になるなんて御免被ると言い放って場は大混乱になります。やがて、エルヴィラとリンドーロ、そしてイザベッラはムスタファに対して「パッパターチ」という怪しい行事をしないかと持ちかけます。「パッパターチ」とはイタリアではとても名誉ある行いだというのですが、もちろんそんな事は全くのでっち上げです。

しかし、何があっても沈黙を守って食べ、飲み、眠るという儀式にムスタファは興味を示し、その間にリンドーロとイザベッラはエルヴィラの協力を得てイタリアに脱出する準備を始めます。

やがて、脱出の準備が完了してイタリア人たちが船に乗り込み始めると、それに気づいた召使いたちがムスタファに報告するのですが、ムスタファは「パッパターチ」の最中と言うことで取り合おうとしません。やがて、船がイタリアに向かって出発すると、そこで初めて欺されたことに気づくのですが全て後の祭り。

ムスタファは仕方なくエルヴィラに詫びを入れて仲直りを果たすのです。

お話の内容は実に馬鹿馬鹿しいのですが、ロッシーニが21才の時にわずか3週間で仕上げたという話が伝わっています。

彼らの音楽の特徴をもっとも如実に表現している

ふと気づくと、セルとクリーブランド管によるロッシーニの序曲集をアップしていないことに気づきました。あの録音は、ある意味では彼らの音楽の特徴をもっとも如実に表現しているものの一つだけに、このうっかりは笑えません。おそらく、録音が1967年で初出年が上手く確認できなかったのかもしれません。しかし、この欠落に気づいて再度確認したところ初出年も1967年なので間違いなくパブリック・ドメインです。あー、気づいて良かった!!

さて、この録音を「彼らの音楽の特徴をもっとも如実に表現しているものの一つ」と書いたのですが、それは今さら言うまでもなく彼らは音楽のアンサンブルを極限まで高めることからスタートしたということを如実に表現しているということです。

彼らはまずは作曲家の要求する楽譜の指示に従って忠実に演奏できるように徹底的にオケを鍛えることを最低条件としました。もちろん、彼らはそれで事足れりなどとは思ってはいなかったのですが、とにもかくにも、その事が完璧に実現できなければ一歩も前に進まなかったのです。

ただし、その要求レベルは非常に高いものでした。

セルが手兵のクリーブランド管について「私たちは他のオケならばリハーサルを終える時点からリハーサルを開始する」と豪語したことを思い出せばその要求水準の尋常ならざる高さが窺えるでしょう。

セルはオケにスタープレーヤーを必要としませんでした。

しかし、それはクリーブランド管にスタープレーヤーがいなかったことを意味するのではなくて、他のオケにいけば間違いなくスタープレーヤーとして活躍できる楽員を数多くかかえていました。しかし、そう言うメンバーがオケのアンサンブルの中で目立つことをセルは嫌いました。

セルはどれだけ力のあるスタープレーヤーであってもオケの一員として全体のアンサンブルに溶け込むことを強く要求したのです。

セルは常に音楽の外形からアプローチを開始したのです。例えてみれば、それは外堀から埋め立てていって本丸に至ろうとするアプローチといえるかもしれません。しかし、セルはその演奏が外堀を埋めるだけでは決して満足はせずに、まさにそこをスタート地点として、常に本丸を目指したことを忘れてはいけません。

「楽譜に忠実な演奏」の少なくない部分がつまらないのは、本丸に至ることなく外堀を埋めただけで作業をやめているからです。

そう言う彼らの演奏の特徴がしっかりと堪能できるのがこのロッシーニの序曲集なのです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)