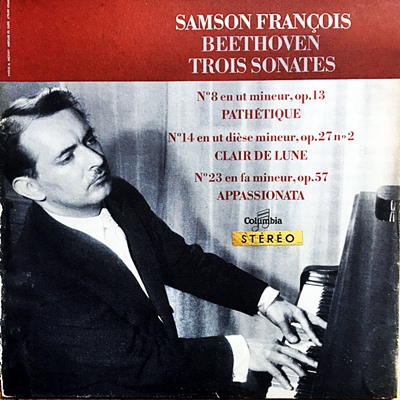

Home|フランソワ(Samson Francois)|ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調, Op.57「情熱」(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")

ベートーヴェン:ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調, Op.57「情熱」(Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata")

(P)サンソン・フランソワ:1963年2月19日,26日,3月8日&4月8日録音(Samson Francois: Recorded on February 19,26,March 8&April 8 1963)

Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata" [1. Allegro assai]

Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata" [2. Andante con moto]

Beethoven: Piano Sonata No.23 In F Minor, Op.57 "Appassionata" [3. Allegro ma non troppo]

ベートーベンの中期ソナタの最高傑作と言って間違いはないでしょう。

外面的には荒れ狂うようなパッションにあふれていて、それこそが彼が求めた「新しい道」であったことは間違いありません。そして、その「新しい道」がピアノソナタというジャンルにおいて完成したことによって、交響曲の分野ではハ短調の交響曲、弦楽四重奏曲の分野ではラズモフスキーのセットが生み出されていくのです。

そこには、ピアノソナタによって「切り開き」、交響曲の分野でより「深化」させ、弦楽四重奏曲において「純化」させるという彼の定式が見事なまでにあてはまっているのです。

しかし、ここで注意が必要なのは、その様な荒れ狂う「パッション」は、そこに至るまでに彼が徹底的に身につけた18世紀的なソナタの技法によって裏打ちされていると言うことです。

つまりは、彼がここで実現した人間的感情の発露は寸分の隙もないほどに造形された構成によって実現されていると言うことです。

フルトヴェングラーの先生でもあった音楽学者のワルター・リーツラーは「聞き手として冷静さを失わない人だけが、この作品でも荒々しく狂喜するパッセージや激しく動揺する旋律を支配している統御力を感じとる」事が出来ると述べています。

この言葉はフルトヴェングラーの指揮を理解する上での重要なヒントになりそうな気もするのですが、それはひとまず脇においておくとして、それはローゼン先生の「ベートーベンの音楽は演奏者にも聞き手にも傾注を要求する」という言葉とも響きあいます。

リーツラーは聞き手に冷静を求めてるのですが、言うまでもなく演奏する側にはそれ以上の冷静さが必要なことは言うまでもありません。

伝えられる話では、ベートーベンは出版社が勝手につけた「熱情(アパショナータ)」というタイトルは気に入らなかったようです。

なぜならば、その様な荒れ狂う「パッション」はこの作品の一つの側面にしかすぎず、例えば冒頭の出だしの部分からして悲劇的な性格が表明されているからです。さらに、変奏曲形式で書かれた「アンダンテ・コン・モート」では、その様な激しい「パッション」とは真逆の平安の世界が表明されているからです。

それは、彼が追求した人間的感情とは荒れ狂うようなパッションだけで出来てるものではなくて、もっと複雑で多様な要素を内包しているという当たり前のことに思い至れば、それは当然の事だと言えます。

例えば、ヘ短調で書かれた冒頭楽章において、短調の音楽がもつ悲劇的な雰囲気を維持しながら、そこに平行長調(変イ長調)の大らかな音楽を実に上手く組み込まれているのです。

不気味な「運命の動機」による第1主題と、この美しく希望に満ちた第2主題は見事なまでの対比を示しています。

そして、短調の調性をもった音楽に2番目の調性として平行長調を組み込むことは伝統的にやられてきたことですが、その二つがこれほど見事に組み合わされた例は存在しませんでした。

そして、ローゼン先生によれば、短調の音楽においてこの二つの調性をどのように統合するかという問題が「存在」していたことを、ベートーベンはこの作品においてはじめて多くの人に気づかせたというのです。

言うまでもなく、短調の音楽に長調の音楽が導入されればそこで感情のコントラストが際だつのですが、そのコントラストが不統一なままで放置されていてもそれが「問題」として意識されることはなく、その不統一は「容認」されてきたと指摘しています。

しかし、その統一はそれほど簡単なことではなく、その「難問」を「多様なリズムを制御する安定した拍が、和声と調性のコントラストを統合している」と述べています。

このあたりになるとなかなか理解出来なくなってくるのですが(^^;、それでもベートーベンが挑み続けた人間的感情の発露というものが、きわめて精緻な音楽的造形によって成し遂げられていることは感じ取れます。

そして、この事は演奏家に対してとんでもない困難を突きつけます。

ある人はその事を「氷のような冷静沈着さを持って荒れ狂わねばならない」と述べたのですが、そのパラドックスはピアニストに大変な困難を課すのです。

なぜならば、禁欲的なまでにその音楽的な構成を再現してみせないと作品はガタガタになるのですが、それをきちんと仕上げるだけでは肝心のパッションがスポイルされてしまうからです。

しかしながら、その困難さゆえに多くのピアニストがチャレンジし続けた作品だと言えます。

ただし、冷静に狂うのは難しい!!

- 第1楽章:アレグロ・アッサイ ヘ短調 (ソナタ形式)

- 第2楽章:アンダンテ・コン・モート 変ニ長調 4(変奏曲形式)

一つの主題と3つの変奏から成り立っています。変奏されるたびに速度は倍加していき(4分音符→8分音符→16分音符→32分音符)、音域も1オクターブ上がります。

この変奏曲は限りなく美しく、激しい闘争はこの美の中に埋没していきます。 - 第3楽章:アレグロ・マ・ノン・トロッポ ヘ短調 (ソナタ形式)

とどまることのない無窮道の音楽であり、あらゆる障害を蹴散らして驀進していくベートーベンの姿がここにはあります。

また、ベートーベンは自筆譜に大文字で「後半は2度演奏する」と書き込んでいます。これは、このソナタ形式の音楽にロンド的性格を与えることで、コーダに登場する新しい主題の効果を最大限に引き出すためだと考えられています。

そして、最後の部分における輝きの素晴らしさは今までのピアノ音楽の限界を打ち破るものでした。

やはりフランソハはフランソワ

この一連のベートーベンのソナタを聞いたときには、流石に驚かされました。いかにフランソワといえども、相手がベートーベンと言うことであればもう少し謙虚になるだろうと思ったのですが、やはりフランソハはフランソワです。どうやら、フランソワというピアニストとは、作品と己の感性が近しいときはその作品の本質に迫るような演奏を展開するのですが、作品と己の感性との間に不整合な部分を感じると、作品は置き去りにして己の感性でひた走ってしまう人だったようです。

おそらく、前者の好例がラヴェルやプロコフィエフである事は誰にも異論はないでしょう。しかし、それでも良く聞いてみると、あの膨大な音符に彩られた作品であるにもかかわらず、一つ一つのフレーズに彼ならではの独特なニュアンスを付与している事に気づきます。しかし、その主情性は作品の方向性とベクトルが一致しているがために、極めて自然に演奏してるように聞こえます。

それに対して、ここでのベートーベンは後者の典型であり、この古典派という枠の中におさまろうとする音楽のベクトルに対してフランソワの感性は異議を唱え続けています。しかし、大部分のピアニストは本音の部分では不整合な思いを抱いたとしても、ベートーベンという存在の大きさ故にその規矩の中におさまるように演奏してしまうものです。

しかし、フランソワはそう言う不誠実な態度は取りません。彼は、どこまでもフランソワであることを貫き通します。

それ故に、これはベートーベンの楽譜を借用したフランソワの音楽になっています。いや、考えてみれば、彼のラヴェルやプロコフィエフであっても、本質的にはそれもまたフランソワの音楽になっているのです。

そう言えば、彼はマルグリット・ロンの最後の弟子になるのですが、ロンが「彼の好きじゃない曲はびっくりするほど練習をせずにレッスンに来た」と嘆かせるほどの我が儘なガキだったそうです。そして、コンサートにおいてもやる気のあるときと亡いときの落差が激しく、そのむらっ気故に評価のわれる人でもありました。

とは言え、今のような時代にあっては絶対に聞くことのできないベートーベンであることは事実です。その意味でも以下の3曲の録音が残ったことは幸いでした。

- ピアノ・ソナタ第8番 ハ短調, Op.13「悲愴」:1963年4月12日録音

- ピアノ・ソナタ第14番 嬰ハ短調, Op.27-2「月光」1963年4月29日~30日録音

- ピアノ・ソナタ第23番 ヘ短調, Op.57「情熱」1963年2月19日,26日,3月8日&4月8日録音

おそらく、今の時代にこんなベートーベンを演奏したら小さなコンクールの一次予選も通過できないでしょう。

誰も彼もが利口になるのはいいことなのかどうか、この不遜きわまるベートーベンを聞きながら思いをめぐらせるのでした。

<追記>

フランソワがブラームスを演奏すると吐き気がすると言った話は知っていたのですが、ベートーベンもまたはっきりと「嫌い」だと公言していたことを最近知りました。

なるほど、不遜きわまるベートーベンになるのは当然ですし、よくぞ3曲も録音しようという気になってくれたものだと感謝せざるを得ません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)