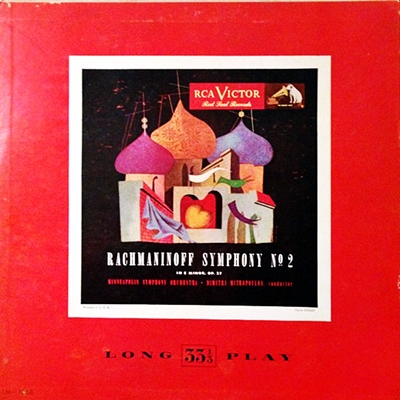

Home|ミトロプーロス(Dimitris Mitropoulos)|ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調 作品27

ラフマニノフ:交響曲第2番ホ短調 作品27

ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ミネアポリス交響楽団 1947年1月1日&20日録音

Rachmaninoff:Symphony No.2 in E minor, Op.27 [1.Largo - Allegro moderato]

Rachmaninoff:Symphony No.2 in E minor, Op.27 [2.Allegro molto]

Rachmaninoff:Symphony No.2 in E minor, Op.27 [3.Adagio]

Rachmaninoff:Symphony No.2 in E minor, Op.27 [4.Allegro vivace]

メロディーメーカーとしての真骨頂

この交響曲の第2番は、その挫折と復活の後に書かれた作品です。

ピアノ協奏曲での成功は、ラフマニノフの人生を大きく転換させました。帝国歌劇場の指揮者として大きな成功を収めることができたのも、この協奏曲の大成功があったためです。しかし、ラフマニノフは指揮者としての成功を収めても、自分自身は「作曲家」であるという自負を持っていて、やがて活動の本拠地をロシアからドイツのドレスデンに移します。そして、その地で本格的に取り組んだ作品がこの交響曲の第2番でした。

聞けば分かるように、この作品は1番の革新的な作風は影を潜め、ピアノ協奏曲で成功を収めた路線上で書かれています。そして、初演はラフマニノフ自身の指揮で行われて、予想したとおりの大成功を収めます。

しかし、初演の大成功とは裏腹に、演奏時間の長さや冗長さが嫌われて、その後はマイナー曲の仲間入りをしてしまいます。ラフマニノフ自身もそのような弱点を承知していたようで、たびたび改訂を加えています。ですから、この作品はたまにコンサートで取り上げられる事があっても、初演時のスコアではなくて大幅にカットが施された短縮盤が用いられるのが一般的でした。

そのような事情に大きな変化が起きたのは、プレヴィンによる功績です。彼が1973年に初演時の姿を完全に再現する形で録音をしてから、少しずつこの作品の真価が再認識され、その後は短縮盤による演奏は姿を消していきました。

確かに、20世紀の初頭では、この作品は「長すぎ」て、「冗長」に過ぎたかもしれませんが、その後のマーラーブームを経た耳からすれば決して長すぎもしませんし、その冗長な部分こそが愛すべきところだと思えるようになっていました。

さらに、この作品の受容史で大きな転換点になったのは、テレビドラマの中でこの作品の第3楽章が使われたことです。これがきっかけで多くの女性がレコードショップにこの作品を買い求めに行ったそうです。もちろん、未だにマイナー作品だったので、よほど大きなショップでもなければ在庫があるはずもなく、中には「第2番」と言うことで「ピアノ協奏曲の間違いでしょう」と言うことで、全く違うCDを売ってしまったお店もあったらしいです。

しかし、そのブームも去ってみれば、やはり未だにこの作品はマイナー作品の域を出ないことは事実です。

とは言え、この第3楽章こそは、メロディーメーカーとしてのラフマニノフの真骨頂が現れていることは間違いありません。

オケの力をフルに発揮させる聞かせ上手

ミトロプーロスの録音をほとんど取り上げていないことに気づきました。何とはなく聞かず嫌いみたいなところがあったようです。ギリシャ正教の司祭の家系で育った環境や、信じがたいほどの記憶力に恵まれていた数多くのエピソードは彼にある種の神秘性を与えました。さらに、ピアニストがお手上げになって逃げ出したプロコフィエフの3番を、急遽ピアノと指揮を同時に引き受けて演奏したとか(今で言うところの弾き振り)、様々な超人的なエピソードに包まれた人物なのですが、それが結果として私から遠ざけていたようです。

なんだか、人間離れしたイメージを勝手につくり出してしまったようです。

また、市場に出回っているのがアメリカ時代の古い録音が多かったことも遠ざかる要因だったかもしれません。

しかし、いつまでも食わず嫌いではいけないだろうと言うことで、彼の録音をポツポツと聞き始めました。

聞いてみて、あらためて驚いたのは神秘的なイメージどころか驚くほどの「エンターテイメント性」に溢れていたことです。最初に聞いたときに、こんな簡単なことに何故気づかなかったのでしょうか。

彼の演奏を一言で言えば、驚くほどに聞かせ上手なのです。そして、それがショーソンやボロディン等という今でもかなりマイナーな部類に入る交響曲でも、歌わせるべきところは美しく歌わせ、盛りあげるべきところでは圧倒的な響きで聞き手を慶ばせます。

これが、メンデルスゾーンやシューマン等のそれなりにメジャーな作品になると比較対象が増えるので、ミトロプーロスの聞かせ上手な側面がはっきりと見えてきます。

聞くところによると、彼はオケに対して常に寛容であり、叱ると言うことをしなかったようです。

確かに、ミトロプーロスは聞かせ上手と言っても作品の構造はしっかりと把握していて、その大きな枠からはみ出すことは絶対にありません。彼のエンターテイメント性は確たる論拠に裏付けられています。

ですから、ミトロプーロスが求めるものはもっと上にあるかと思うのですが、それでもその大きな枠の中からはみ出さない限りは、時にははみ出してしまっていても「それでも仕方がないか」と受け入れている感じなのです。とにかく、オケに無理強いはしない指揮者だったようです。

そして、そう言う寛容な姿勢がオケのやる気と自発性がフルに発揮されて、結果として驚くほどのエンターテイメント性の高い音楽が出来上がっているようなのです。

アメリカを離れた晩年はヨーロッパに活動の場を移すのですが、そんなミトロプーロスがもっとも相性が良かったというのはウィーン・フィルでした。

こういう昔の録音を聞くと、さもありなんと納得した次第です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)