Home|ミトロプーロス(Dimitris Mitropoulos)|メンデルスゾーン:交響曲第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」

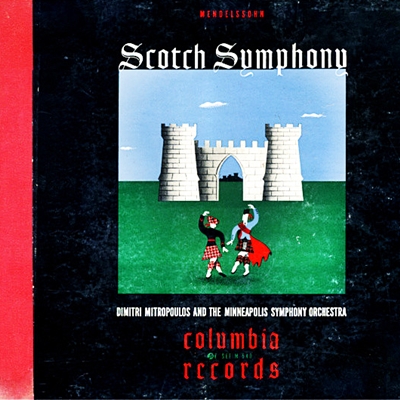

メンデルスゾーン:交響曲第3番 イ短調 作品56 「スコットランド」

ディミトリ・ミトロプーロス指揮 ミネアポリス交響楽団 1941年12月6日録音

Mendelssohn:Symphony No.3 in A minor, "The Scotch" Op. 56 [1.Introduction. Andante con moto - Allegro un poco agitato - Assai animato - Andante come I]

Mendelssohn:Symphony No.3 in A minor, "The Scotch" Op. 56 [2.Scherzo. Vivace non troppo]

Mendelssohn:Symphony No.3 in A minor, "The Scotch" Op. 56 [3.Adagio cantabile]

Mendelssohn:Symphony No.3 in A minor, "The Scotch" Op. 56 [4.Finale guerriero. Allegro vivacissimo ? Allegro maestoso assai]

標題をつけるが好きだったみたいです(^^)

あまりポピュラーではありませんが、5番には「宗教改革」、2番にも「賛歌」と言う副題がついています。

そして、絶対音楽の象徴みたいに言われるシンフォニーですが、何故か副題がついている方が人気がでます。

もちろん、シンフォニーでなくても、副題がついている方がうんと人気がでます。もっとも、その副題も作曲者自身がつけたものもあれば、あとの時代で別人が勝手につけたものもあります。

中には、人気曲なのに名無しでは可哀想だと思ったのか、全く訳の分からない副題がついているものもあります。

あまりひどいものは次第に使われなくなって消えていくようですが、それなりに的を射ているものは結構通用しています。

そう言えば、すてきなメロディーを耳にしたときに、「この曲なんて言うの?」なんて聞かれることがよくあります。(よくあるわけないよな(^^;、時々あるほどでもないけれど、でも、たまーにこういう状況があることはあります。)

そんなときに知ったかぶりをして、「あーっ、これはね『ロッシーニの弦楽のためのソナタ』第1番から第2楽章ですよ、いい曲でしょう!」等と答えようものなら、せっかくの和んだ空気が一瞬にして硬直していくのが分かります。

ああ、つまらぬ事を言うんじゃなかったと思っても、後の祭りです。

でも、そんなときでも、その作品にしゃれた副題がついていると状況は一変します。

「あーっ、これはねショパンの革命ですよ。祖国を失った悲しみと怒りをピアノにたたきつけたんですね、ふふふっ!」と言えば、実にかっこいいのです。

ところが、全く同じ事を言っているのに、「あーっ、これはねショパンのエチュードから第12番ハ短調、作品番号10の12です、祖国を失った悲しみと怒りをピアノにたたきつけたんですね、ふふふっ!」と答えれば、これは馬鹿でなのです。

クラシック愛好家がこのような現実をいかに理不尽であると怒っても、それは受け入れざるを得ない現実です。

流行歌の世界でも、「ウタダの待望の新作「作品番号12の3変ホ長調!」なんていった日には売れるものも売れなくなります。

もっともっと素敵な標題をみんなでつけましょう(^^)

そして、クラシック音楽にいささかいかがわしい副題がついていても目くじらをたてるのはやめましょう。

なかには、そう言うことは音楽の絶対性を損なうといって「僕は許せない!」と言うピューリタン的禁欲主義者のかたもおられるでしょうが、そう言う方は「クラシック音楽修道院」にでも入って世俗との交流を絶たれればすむ話です。

いや、私たちは逆にどんどんすてきな副題をつけるべきかもしれません。

だって、今流れているこの音楽にしても、メンデルスゾーンの「交響曲第3番イ短調作品番号56」、と言うよりは、メンデルスゾーンの「スコットランド」と言う方がずっと素敵だと思いませんか。

それにしても、メンデルスゾーンは偉い、1番をのぞけば全て副題をつけています。有名なヴァイオリンコンチェルトも今では「メンコン」で通じますから大したもです。(うーん、でもこれが通じるのは一部の人間だけか、それに付け方があまりにも安直だ、チャイコン、ブラコンあたりまでは許せても、ベトコンとなると誤解が生じる。)

ピアノ曲集「無言歌」のネーミングなんかも立派なものです。

「夢」「別れ」「エレジー」あたりは月並みですが、「眠れぬ夜に」「安らぎもなく」、「失われた幸福」と「失われた幻影」に「眠れぬままに」「朝の歌」と来れば、立派なものだと思いませんか。

オケの力をフルに発揮させる聞かせ上手

ミトロプーロスの録音をほとんど取り上げていないことに気づきました。何とはなく聞かず嫌いみたいなところがあったようです。ギリシャ正教の司祭の家系で育った環境や、信じがたいほどの記憶力に恵まれていた数多くのエピソードは彼にある種の神秘性を与えました。さらに、ピアニストがお手上げになって逃げ出したプロコフィエフの3番を、急遽ピアノと指揮を同時に引き受けて演奏したとか(今で言うところの弾き振り)、様々な超人的なエピソードに包まれた人物なのですが、それが結果として私から遠ざけていたようです。

なんだか、人間離れしたイメージを勝手につくり出してしまったようです。

また、市場に出回っているのがアメリカ時代の古い録音が多かったことも遠ざかる要因だったかもしれません。

しかし、いつまでも食わず嫌いではいけないだろうと言うことで、彼の録音をポツポツと聞き始めました。

聞いてみて、あらためて驚いたのは神秘的なイメージどころか驚くほどの「エンターテイメント性」に溢れていたことです。最初に聞いたときに、こんな簡単なことに何故気づかなかったのでしょうか。

彼の演奏を一言で言えば、驚くほどに聞かせ上手なのです。そして、それがショーソンやボロディン等という今でもかなりマイナーな部類に入る交響曲でも、歌わせるべきところは美しく歌わせ、盛りあげるべきところでは圧倒的な響きで聞き手を慶ばせます。

これが、メンデルスゾーンやシューマン等のそれなりにメジャーな作品になると比較対象が増えるので、ミトロプーロスの聞かせ上手な側面がはっきりと見えてきます。

聞くところによると、彼はオケに対して常に寛容であり、叱ると言うことをしなかったようです。

確かに、ミトロプーロスは聞かせ上手と言っても作品の構造はしっかりと把握していて、その大きな枠からはみ出すことは絶対にありません。彼のエンターテイメント性は確たる論拠に裏付けられています。

ですから、ミトロプーロスが求めるものはもっと上にあるかと思うのですが、それでもその大きな枠の中からはみ出さない限りは、時にははみ出してしまっていても「それでも仕方がないか」と受け入れている感じなのです。とにかく、オケに無理強いはしない指揮者だったようです。

そして、そう言う寛容な姿勢がオケのやる気と自発性がフルに発揮されて、結果として驚くほどのエンターテイメント性の高い音楽が出来上がっているようなのです。

アメリカを離れた晩年はヨーロッパに活動の場を移すのですが、そんなミトロプーロスがもっとも相性が良かったというのはウィーン・フィルでした。

こういう昔の録音を聞くと、さもありなんと納得した次第です。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)