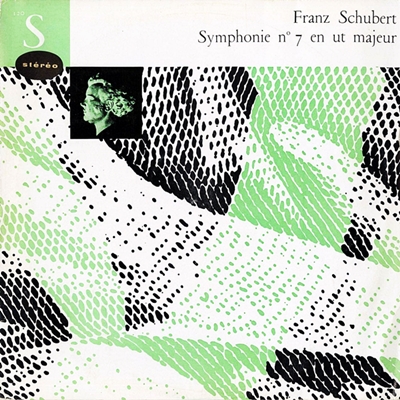

Home|アタウルフォ・アルヘンタ(Ataulfo Argenta)|シューベルト:交響曲第8(9)番 ハ長調 「ザ・グレート」 D.944

シューベルト:交響曲第8(9)番 ハ長調 「ザ・グレート」 D.944

アタウルフォ・アルヘンタ指揮 チェント・ソリ管弦楽団 1957年11月8日録音

Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [1.Andante - Allegro, ma non troppo - Piu moto]

Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [2.Andante con moto]

Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [3.Scherzo. Allegro vivace - Trio]

Schubert:Symphony No.9 in C major, D.944 "The Great" [4.Allegro vivace]

ベートーベン的な「交響曲への道」にチャレンジしたファースト・シンフォニー

シューベルトはわずか31年の人生にも関わらず多くの作品を残してくれましたが、それらの大部分は親しい友人達の間で演奏されるにとどまりました。

彼の作品の主要な部分が声楽曲や室内楽曲で占められているのはそのためです。

言ってみれば、プロの音楽家と言うよりはアマチュアのような存在で一生を終えた人です。もちろん彼はアマチュア的存在で良しとしていたわけではなく、常にプロの作曲家として自立することを目指していました。

しかし世間に認められるには彼はあまりにも前を走りすぎていました。

もっとも同時代を生きたベートーベンは「シューベルトの裡には神聖な炎がある」と言ったそうですが、その認識が一般のものになるにはまだまだ時間が必要でした。

そんなシューベルトにウィーンの楽友協会が新作の演奏を行う用意があることをほのめかします。

それは正式な依頼ではなかったようですが、シューベルトにとってはプロの音楽家としてのスタートをきる第1歩と感じたようです。彼は持てる力の全てをそそぎ込んで一曲のハ長調交響曲を楽友協会に提出しました。

しかし、楽友協会はその規模の大きさに嫌気がさしたのか練習にかけることもなくこの作品を黙殺してしまいます。

今のようにマーラーやブルックナーの交響曲が日常茶飯事のように演奏される時代から見れば、彼のハ長調交響曲はそんなに規模の大きな作品とは感じませんが、19世紀の初頭にあってはそれは標準サイズからはかなりはみ出た存在だったようです。

やむなくシューベルトは16年前の作品でまだ一度も演奏されていないもう一つのハ長調交響曲(第6番)を提出します。

こちらは当時のスタンダードな規模だったために楽友協会もこれを受け入れて演奏会で演奏されました。しかし、その時にはすでにシューベルがこの世を去ってからすでに一ヶ月の時がたってのことでした。

この大ハ長調の交響曲はシューベルトにとっては輝かしいデビュー作品になるはずであり、その意味では彼にとっては第1番の交響曲になる予定でした。

もちろんそれ以前にも多くの交響曲を作曲していますが、シューベルト自身はそれらを習作の域を出ないものと考えていたようです。

その自信作が完全に黙殺されて幾ばくもなくこの世を去ったシューベルトこそは「理解されなかった天才の悲劇」の典型的存在だと言えます。

しかし、天才と独りよがりの違いは、その様にしてこの世を去ったとしても必ず時間というフィルターが彼の作品をすくい取っていくところにあります。この交響曲もシューマンによって再発見され、メンデルスゾーンの手によって1839年3月21日に初演が行われ成功をおさめます。

それにしても時代を先駆けた作品が一般の人々に受け入れられるためには、シューベルト→シューマン→メンデルスゾーンというリレーが必要だったわけです。

これほど豪華なリレーでこの世に出た作品は他にはないでしょうから、それをもって不当な扱いへの報いとしたのかもしれません。

- 第1楽章:Andante - Allegro, ma non troppo - Piu moto

冒頭、2本のホルンによって主題が奏されるのですが、これが8小節を「3+3+2」としたもので、最後の2小節がエコーのように響くという不思議な魅力をもっています。

また、この主題の中の3度上行のモティーフが至るところで使われることによって作品全体をまとめる働きもしています。 - 第2楽章:Andante con moto

チェロやコントラバスというベースラインが絶妙に揺れ動く中でオーボエのソロが見事な歌を歌います。ベートーベン的な世界を求めながらも、そこにシューベルトならではの「歌」の世界が抑えきれずにあふれ出たという風情です。

そして、シューベルトには申し訳ない話かも知れませんが、それ故に聞き手にとっては最も美しく響く音楽でもあります。 - 第3楽章:Scherzo. Allegro vivace - Trio

同じスケルツォでも、ベートーベンのような諧謔さではなくて親しみやすい舞曲的性格が強い音楽になっています。 - 第4楽章:Allegro vivace

「天国的な長さ」とシューマンによって評された特徴が最もよくあらわれているのがこの楽章です。

第1主題に含まれる2つの音型が楽章の全体を通して休みなく反復されるので、それがその様な感覚をもたらす要因となっています。

しかし、それこそがベートーベン的な「交響曲への道」を求めていたシューベルトの挑戦の表れだったと言えます。

堂々たる響きと構えの大きさが素晴らしい

アルヘンタは1956年に大病を患い(結核という話が伝わっています)長期の活動休止を強いられました。しかし、体調が回復して1957年から活動を再開してからその音楽は大きく変わったと言われます。その言葉に大いに納得させてくれるのがこのシューベルトの「ザ・グレート」です。

何よりも堂々たる響きと構えの大きさ、そして悠然たるテンポで繰り広げられる世界は、まさに「ザ・グレート」というタイトルに相応しい音楽に仕上がっています。

若い頃のアルヘンタはその才能は高く評価されながらも、どうしても一つの壁を突き抜けられない雰囲気がありました。それは、低声部の響きを薄くしてでも、作品の細部を全て克明に描き出したいという強いこだわりから抜け出せないことが大きな要因だったように思われます。

そして、その「こだわり」に執着するあまり、彼のリハーサルと常にオーケストラとの関係をギクシャクさせるものとなりました。すでに、何度も指摘していることですが、彼はリハーサルでたびたび指揮棒をおろしては、作品の解釈などについて延々と話し始めるという悪癖があり、それは何度注意されても改まることはなかったようです。

これと同じ傾向を持った指揮者としてクリップスが上げられます。

彼もまたリハーサルで喋ることが多いことが有名で、時にはモーツァルトに関する音楽論を延々と30分以上もリハーサルの中で「演説」したというエピソードも伝えられています。

そして、オーケストラプレーヤーにとって、たびたび「ノー!ノー!」と駄目出しをしてはやり直しを求めるので「トスカノーノ」と皮肉られた指揮者よりも、リハーサルで喋り続ける指揮者の方がはるかにウンザリさせられるのです。

録音クレジットを見てみれば、この録音は彼が不慮の事故でなくなるわずか2ヶ月前の演奏です。

ここには、リハーサルのおしゃべりでウンザリさせられているオーケストラの姿は微塵も感じられません。チェント・ソリ管弦楽団といういかにもマイナーなオケなのですが、喜んでアルヘンタの指揮について行っているのがはっきりと伝わってきます。また、機能的にもそれほど劣るも思えませんので、なんの不都合も感じません。

と、ここまで書いて、「チェント・ソリ管弦楽団」というのは「パリ音楽院管弦楽団」や「コンセール・ラムルー管弦楽団」のメンバーによって臨時編成されたオケらしいと言うことが分かりました。なるほど、どれなら納得です。

アルヘンタの指揮も緩急自在で、リズムも弾み、オーケストラに対してリハーサルで細かい指示を口頭で伝えて絞り上げるという雰囲気は全くありません。

人間、変われば変わるものだと、感心させられます。

おそらく、これは数ある「ザ・グレート」の録音の中でも一度は聞いておきたいというか、聞くべき一枚でしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-11-27:エラム

- 「超名作なのに理想的な演奏に出会えない曲」というのはどうしても存在するようです。私にとってはシューベルトの「グレイト」が筆頭格でした。

この録音に出会うまでは。

もしかすると史上唯一、この曲のポテンシャルを全開放した演奏かもしれません。ほれほどまでにこの演奏には惚れこみました。

グレイトが内包するエネルギーと歌謡性と永続性を自然に共存させています。

フルトヴェングラーもワルターも、ベームもジュリーニも、誰の録音を聞いても力んだり神経質だったりして100%満足できるものではありませんでした。

繰り返し指示を忠実に守った演奏に限定しないのであれば、空前絶後の名演かもしれません。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

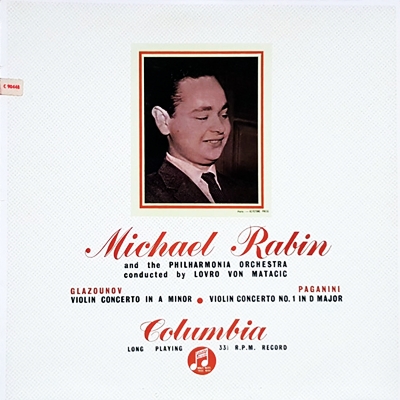

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)