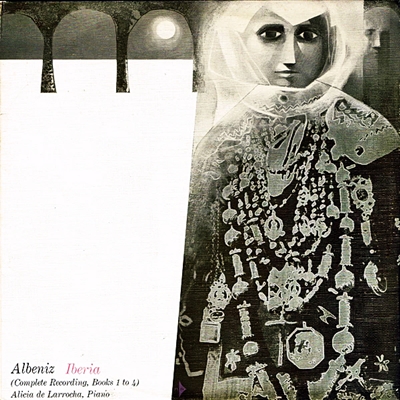

Home|アリシア・デ・ラローチャ(Alicia de Larrocha)|アルベニス:イベリア、12の新しい印象 第4集

アルベニス:イベリア、12の新しい印象 第4集

(P)アリシア・デ・ラローチャ:1962年初出

Albeniz:Iberia Cahier4 [10.Malaga]

Albeniz:Iberia Cahier4 [11.Jerez]

Albeniz:Iberia Cahier4 [12.Eritana]

ピアノ音楽に集中する中で生まれた傑作

しかし、このアルベニスという人は実に面白い人物で、「10歳で家出して、演奏しながら国内を放浪した」とか「12歳のときには1人で中南米に密航した」などと言う嘘八百の法螺話を自伝の中に記していたりするのです。ただし、今でもその話を事実として記しているところもあるようですが、それらは間違いなく「法螺話」のようです。

ただし、ピアニストとしての腕前は確かで、有名ピアニストとして世界各地を演奏して回ったことは事実です。そして、その演奏旅行は確かに「放浪」と言っていい類のものもあったようです。

そして、そんな根無し草の生活に終止符を打ったのはピアノの弟子でもあったロシーナとの結婚でした。その結婚を機会に最終的にパリに腰を据えて劇音楽の作曲に集中するようになります。

しかし、彼の名前を不朽のものにしたのは、その劇音楽ではなくて、腎臓病によって活動が制限され、1900年からピアノ音楽の作曲に集中したためでした。その背景には、彼が師事しフィリップ・ペドレルがピアノに集中することをすすめたことも大きな要因となったようです。

さらに、フィリップ・ペドレルは民族主義を提唱していたために、彼が残したピアノ曲の多くはスペイン近代の民族主義を彩る作品群になっています。

「イベリア」は1905~1909年というアルベニス最晩年(と言っても40代でしたが)に書かれた作品で、各巻3曲の全4巻、12曲から成り立って言います。

第1集

- 喚起(エヴォカシオン)

スペインではただたんに「呼び戻す」のではなくて「魂を呼び戻す」という意味を持つようです。この曲集の中ではかなり重い雰囲気の音楽です。 - 港

湊の情景が目に浮かぶような弾むような音楽です。3つの舞踊形式ポーロ、ブレリアス、セギリヤ・ヒターノのリズムが生かされているといわれています。 - セビーリャの聖体祭

聖体祭の行列が荘重に通り過ぎていく様子を描いた行進曲です。そこでは、有名なスペイン民謡「ラ・タララ」の旋律が用いられていて、かなり技巧的な作品となっています。

第2集

- ロンデーニャフ

フラメンコに触発された舞曲として書かれた独特な雰囲気を持った作品です。 - アルメリア

アルメリアとはグラナダの南東に位置する海港の名です。この町に特有の舞曲のリズム唄が用いられています。 - トリアーナ

トゥリアーナとはセビーリャ地方にあるジプシー居住地の名前です。演奏時間は短くて技巧的な作品なので単独で取り上げられる機会の多い作品です。

第3集

- エル・アルバイシン

このタイトルもま古都グラナダの古い地区のことです。ドビュッシーは、「この曲に匹敵しうる楽曲は世の中に数えうるほどしかない」と賞賛した事でも知られています。 - エル・ポーロ

アンダルシアの舞曲でアルベニスは「嗚咽(おえつ)する気持ちで」演奏する事を師事しています。 - ラパビエス

この作品だけがマドリッドの地区名がタイトルとなっています。伊達男と粋な女の踊りが描かれていて、その和声的な工夫はメシアンが賞賛しています。

第4集

- マラガ

アンダルシア随一のリゾート地であるマラガの舞曲が用いられています。 - へレス

ヘレスはセビーリャの南に位置する町の名前です。この作品集の中では唯一の調号がつけられていない曲で、非常に静かな雰囲気に彩られた作品です。 - エリターニャ

この曲集を締めくくるのに相応しいスペイン情緒豊かな作品です。ドビュッシーは「あまりに豊かなイメージに、くらんだ目を思わずとじてしまうほどだ。」と賞賛しました。

小さな手がもたらす凝縮された情熱

アリシア・デ・ラローチャといえば、まさにスペインを代表するピアニストなのですが、私の中ではモーツァルトを演奏する人という印象が何故か強く刻み込まれていました。当然の事ながら、彼女の事はスペインのピアノ曲の専門家として評価するのがもっとも正当なラインであり、要は、私がスペインの音楽を聞く機会がほとんどなく、結果としてモーツァルトでのみ彼女と出会ったと言うだけの話だったのでした。

そして、この年になって初めて彼女の演奏するスペインのピアノ曲とファースト・コンタクトしたのです。お恥ずかしい。

そう思えば、この音源はなんと長い間部屋の片隅で埃をかぶっていたことでしょう。

しかし、このスペイン舞曲集を聞いたときに、その驚くべき生命力の発露のようなものには圧倒されました。

そして、そのピアノの響きにはとんでもない透明感があって、音楽的に曖昧な部分などは全くありません。

とは言え、一番の魅力は何といってもその弾むようなリズム感でしょう。

あまり民族性等という安易な言葉で片付けたくはないのですが、このリズム感だけはラローチャのようなスペインのピアニストでないと実現は難しいのではないでしょうか。

ここまで書けば褒め殺しになるのかもしれませんが、このようなラローチャの生命力あふれるピアノ演奏があってこそグラナドスの魅力がひときわ光り輝いたとも言えそうです。

それから、ふと気づいたのは、彼女の手はピアニストとしては非常に小さかったという事です。それも並み尋常の小ささではなくて、わずか8度しか届かなかったそうです。その事は、オクターブを奏でるにも、オクターブの跳躍をするのも、和音を掴むのも、アルペジオを奏でるのにも大変な苦労が求められます。

おそらく、この事実は小さな手しか持っていない子供達に希望を与えるでしょう。

もちろん、ラフマニノフやラヴェルを演奏するというのはちょっと無理があるかもしれませんが、そんな小さな手でも演奏技術で克服できる作品ならば、だれも真似の出来ない凝縮された情熱を迸らせることが出来るのです。

そして、不思議な話ですが、そう言う小さな手のハンデを技術で克服した音楽は、手の大きなピアニストには絶対に出せない響きであるというのは実に愉快な話ではないですか。

ちなみに、私もまたとても手が小さくて、ほぼ女性サイズです。そして、半数以上の女性は私よりも手が大きいです。困るのは、そうやって較べてみて私よりも大きいときに少なくない女性にいささかのショックを与えてしまうことです。

ちなみに、生まれてこの方、私よりも手の小さな大人の男性とはあったことがありません。

幸いにしてピアノも含めて楽器の演奏とは縁がない「聞き専」なのでそれで困ったことはありませんが、スキー用の手袋はいつも女性用のものを使っていました。

どうでもいい話ですが・・・。(^^;

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-09-30:コタロー

- 「イベリア」を全曲聴き通してみました。さすがにアルベニスの円熟期の作品だけあって、音楽の密度が濃くて斬新ですね。とりわけ、この第4集は華々しいスペイン情緒がいっぱいです。デ・ラローチャの演奏も絢爛たるもので実に見事です。

それにしても、アルベニスやグラナドスの他の作品も聴いてみたいですね。もしお手元に音源がありましたら、折を見てアップしていただけるとありがたいです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)