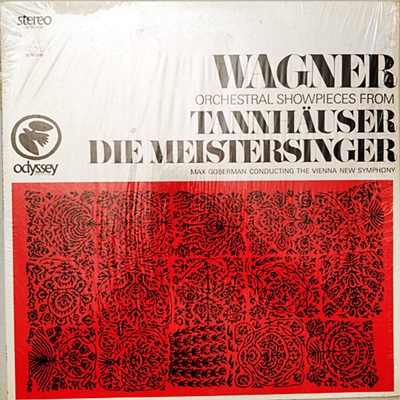

Home|マックス・ゴバーマン(Max Goberman)|ワーグナー:歌劇「タンホイザー」 序曲, バッカナール(パリ版)

ワーグナー:歌劇「タンホイザー」 序曲, バッカナール(パリ版)

マックス・ゴバーマン指揮 The Vienna New Symphony 1960年(?)録音

Wagner:Tannhauser Overture And Bacchanale (Paris Version)

ミュージカル視線で仕立て直し

さらに言えば、その挑戦がどこかのレーベルからの依頼によって為されたものではなくて、ゴバーマン自身が「Musical Heritage Society(HMS)」というレーベルを立ち上げて行われたものだったので、ゴバーマンの突然の死はそれらの録音も同時に忘れ去られてしまう運命を持っていたのです。

しかし、近年になって、その録音の権利を買い取っていたSonyによって復刻が為され、漸くにしてその業績が広く知られるようになりました。そして、おかしな話ですが、彼がの手がけた録音の大半が、今の時代となってもそれほど録音に恵まれていない初期・中期の交響曲に集中していたが故に、その価値は非常に大きなものであることに気づかされたのです。

私もまた、どこかで書いたのですが、今まではどこか「お勉強モード」で聞いていたそれらの作品を本当に「音楽」として楽しませてくれたのがゴバーマンでした。さらに言えば、ハイドンがどの様にして交響曲という道を進化させていったのかもはっきりときざも込んだ演奏でした。

さらに驚かされたのは、そのような大事業と並行して、アメリカでは「New York Sinfonietta」という室内楽団を組織してヴィヴァルディの全曲録音にも挑戦していました。

どちらにしても、それらは彼の突然の死によって断ちきられるのですが、もしも神が彼にあと10年、もしくは少なくとも5年の時間を与えてくれていたならば、それらは20世紀の録音史に残る偉業の一つとなったことは間違いありません。

そんなゴバーマンの録音を漁っていて珍しい一枚を発見しました。それが、ここで紹介しているワーグナー作品です。

「The Vienna New Symphony」という、いかにも怪しげなオーケストラなのですが、これはおそらく国立歌劇場のオケだと考えられます。何故ならば、彼はこの時期に国立歌劇場のオケを使ってハイドンの交響曲を録音していたからです。おそらくは、そんな録音の日々の中で、ちょっとした遊び心でこの一枚を録音したのかもしれません。

それにしても、これは実に「楽しい」ワーグナーです。

ここには、ワーグナーらしいうねりもなければ重厚さもありません。しかし、ワーグナー作品が持つ美しい旋律は鮮やかに横へと流れていきます。

なるほど、これはワーグナーをオペラ視線ではなくて、ミュージカル視線で仕立て直したものだと言うこと気づかされます。

ゴバーマンは最晩年にクラシックの世界に戻ってくるのですが、それまでは長くブロードウェイのミュージカル指揮者として活躍していました。とりわけバーンスタインとの関係は深くて、彼のミュージカル作品の大部分は彼の指揮によって初演されています。

ですから、ここでもその経験を最大限に生かして、実に上手くワーグナーをミュージカル風に仕立て直しています。

特に、マイスタージンガーの仕立て直し方などは最高です。

生粋のワグネリアンからすれば到底認めたくない演奏でしょうが、楽しく気楽にワーグナーを聴きたい人にとってはピッタリの演奏かも知れません。

実に上手くリメイクしています

ここでゴバーマンが取り上げている「タンホイザー」はいわゆるパリ版と呼ばれるものです。この「パリ版」はワーグナーが1859年にパリを再訪した時にナポレオン3世の勅命で上演されたもので、当時のバレエ大好きというか、バレエ必須だったパリの好みに合わせたものでした。

当時のパリの上流階級の人はそれぞれに贔屓の踊り子を抱えていて、その贔屓の踊り子が登場するバレエシーンのないオペラなどには見向きもしなかったのです。

ですから、ワーグナーもそう言うパリの事情に合わせて「序曲」の後に「バッカナール」と称するバレエ音楽をつけ加えたのです。

しかし、当時のパリではバレエは第2幕に挿入されるのが通常で、踊り子目当ての人々は第2幕から劇場にやってくるのでした。ところが、いつものように第2幕にあわせて劇場にやってくるとお目当てのバレエはすでに終わっていたので上流階級からは大ブーイングで、公演はわずか3日間で打ち切られました。

しかし、この事が一大スキャンダルとなって、フランスの音楽界や文壇に、「オペラはこれでいいのか!」という問題意識を与えたのでした。

そう言う経緯もあって、このパリ版は今日ではほとんど演奏会で取り上げられることはないので、その意味でも貴重な録音です。

また、マイスタージンガーについても、第3幕を実に見事に、コンパクトに仕立て直しています。

私は一度だけウィーンでこのオペラを見たことがあるのですが、5時開演の10時半終演でした。よほどの根気がなければ途中で寝てしまうのですが(^^;、やはり私も途中で寝てしまいました。しかし、最後のマイスターたちの入場からフィナーレに至る迫力は空前絶後のもので、まさにワーグナーを一度聞けば病みつきになると言う言葉の意味を初めて知らされることになったのです。

ゴバーマンはその第3幕を前奏曲→徒弟たちの踊り→終曲と言う形で全体をコンパクトに仕立て直して、まるでミュージカルのように軽々とした音楽に仕上げています。

おそらく、根っからのオペラ指揮者やコンサート指揮者には絶対真似の出来ない、と言うか、ちょっと恐くてやれないようなリメイクです。

なお、この録音はおそらく今もデジタル化されていないと思われます。盤質の状態はそれほど悪くはなかったのですが、念入りにクリーニングしてもノイズは取り切れていません。とはいえ、CD化されていないとなれば、それでも紹介する価値はあると思いますので、ノイズに関してはご容赦ください。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)