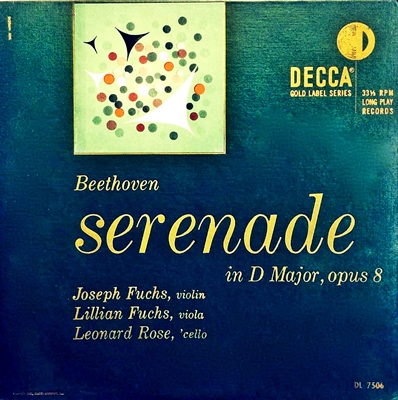

Home|レナード・ローズ(Leonard Rose)|ベートーヴェン:セレナード Op.8

ベートーヴェン:セレナード Op.8

(Cello)レナード・ローズ (Vn)ジョセフ・フックス (Va)リリアン・フックス 1950年録音

Beethoven:Serenade in D major, Op.8 [1.Marcia. Allegro; Adagio]

Beethoven:Serenade in D major, Op.8 [2.Minuet. Allegretto]

Beethoven:Serenade in D major, Op.8 [3.Menueto]

Beethoven:Serenade in D major, Op.8 [4.Adagio]

Beethoven:Serenade in D major, Op.8 [5.Allegretto alla polacca]

Beethoven:Serenade in D major, Op.8 [6.Tema con variazioni. Andante quasi allegretto]

セレナードに新風を吹き込む

ベートーベンはほぼ同時期に3曲の弦楽三重奏曲を書いているのですが、この同じ楽器編成のセレナードの方は明らかに娯楽的要素の強い音楽になっています。この「セレナード」は一般的なウィーン風の多楽章形式をとり、最初と最後に同一の行進曲風の旋律を持ってくるのはこの手の音楽の作法通りです。

しかしながら、その伝統的作法の中で、第4楽章には「アラ・ポラッカ」という形でポロネース風の音楽を盛り込んでいます。

それ以外にも、題1楽章の行進曲風の音楽の後にソナタ形式によるアダージョを持ってきたり、第3楽章の緩徐楽章にスケルツォ的な音楽を組み込んだりと、今までとは違う音楽を作り出そうとしています。

なお、この手の音楽は最初と最後が必ず行進曲風になっているのがお約束なのですが、それはこれらの音楽が恋人の窓辺で演奏されるという「実用性」があったからだそうです。

つまりは、楽団を率いて演奏しながら恋人の窓辺に近づいてきて演奏をし、中間部では美しい旋律で恋人を魅了し、そして最後は演奏しながら去っていくという「作法」があったからです。ですから、最初と最後は行進曲風であることが求められたのです。

昔の人は「恋の告白」も随分と粋な形で行ったものです。

セレナードらしい茶目っ気みたいなものも見せてくれる

この録音は本当ならばヴァイオリニストのカテゴリに「ジョセフ・フックス」という項目を新しく追加してそこに追加すべきものでしょう。しかし、どうやら、これ以外には彼の作品を追加する機会はほとんどなさそうですし、さらに言えば、これはチェリストのレナード・ローズを追いかけてであった作品なので、取りあえずはレナード・ローズの項目に追加しておきます。それから、この作品は基本的には5楽章構成と言うことになっているのですが、ローズたちは第1楽章の行進曲とアダージョの部分を二つに分けて6つのトラックにしていますので、それもそのまま採用しました。

ジョセフ・フックスは生粋のニューヨーカーで、妹はヴィオラ奏者のリリアン・フックス、弟はチェリストのハリー・フックスという音楽一家だったようです。そして、アメリカでは音楽教育の重鎮として評価され、尊敬されていたそうです。

面白いのは弟にチェリストのハリー・フックスがいるのだから、3人で演奏すればいいのにと思うのですが、何故かチェリストにローズが呼ばれているのです。おそらくは、レーベルとしてはローズの名前が欲しかったのかもしれません。

しかしながら、音楽の性質上、主導権はヴァイオリンにあって、チェロはあくまでも縁の下の力持ちです。そのあたりが、同じ楽器編成でもモーツァルトの三重奏曲とは根本的に異なるところです。ですから、ベートーベンはこのセレナードでは娯楽音楽に徹して、芸術性の高い音楽としてはほぼ同時期に弦楽三重奏曲に取り組んだのでしょう。

しかし、モーツァルトのあの神品とも言うべき三重奏曲を知ってしまうと、この分野でやれることはほとんどないことを悟ってしまったのでしょうか、それ以後は弦楽四重奏曲の分野にシフトしてしまいます。

それにしても、ここでのジョセフ・フックスは悪くはありません。

縁の下の力持ちがローズという「贅沢」が許されたこともあるのでしょうが、この作品の持っている美しさと新しさを遺憾なく表現しています。そして、音楽教師の重鎮という肩書きから想像される堅苦しさは全くなく、結構あちこちでセレナードらしい茶目っ気みたいなものも見せて、実に楽しく聞けるように仕上げています。

また、録音も50年録音のモノラルとしては極めて優秀です。

結構掘り出し物のような気がします。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-06-26:toshi

- 私の所有するLPにジョゼフとリリアンのモーツァルトの二重奏曲がありました。

先日処分しましたが・・・

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)