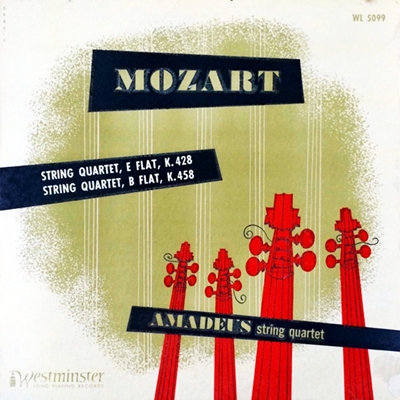

Home|アマデウス弦楽四重奏団(Amadeus String Quartet)|モーツァルト:弦楽四重奏曲第17番「狩り」 K458

モーツァルト:弦楽四重奏曲第17番「狩り」 K458

アマデウス弦楽四重奏団 1951年録音

Mozart;弦楽四重奏曲第17番「狩り」 K458 「第1楽章」

Mozart;弦楽四重奏曲第17番「狩り」 K458 「第2楽章」

Mozart;弦楽四重奏曲第17番「狩り」 K458 「第3楽章」

Mozart;弦楽四重奏曲第17番「狩り」 K458 「第4楽章」

モーツァルトの弦楽四重奏曲の簡単なスケッチ

モーツァルトの四重奏曲は大きく分けて二つのグループに分かれるとアインシュタインは述べています。

まず、前半のグループに属するのは、1772年から73年にかけて作曲された15の作品です。アインシュタインはこれをさらに3つのグループに分けています。

第1グループ:K136〜K138

草稿には「ディヴェルティメント」と記されています。しかし、ディヴェルティメントには二つのメヌエットが必要なのに、これらの作品は一つのメヌエットも持っていません。ですから、この作品はディヴェルティメントと言うよりは、管楽器を欠いたシンフォニーのような作品となっています。

この時代の特徴としてそのあたりの名称はあまり確定的なものではなく、四重奏曲という分野もそれほどはっきりとした独立性を持ったものではなかったようです。現在ではこの3つの作品は四重奏曲の中に分類しないのが一般的ですが、アインシュタインはこれをモーツァルトの最初期の四重奏曲として分類しています。

第2グループ:K155〜K160

ミラノへの旅行の途上か、ミラノで滞在中に作曲されたものなので「ミラノ四重奏曲」と呼ばれることがある作品です。そして、ディヴェルティメントと題された前の3つの作品と比べると、これらははるかに室内学的な緻密さにあふれた作品となっています。

アインシュタインは「モーツァルトは半年の間に四重奏曲作曲家として途方もない進歩をしたと言わなくてはならない」と述べています。

そして、これらの作品に後年の偉大な弦楽四重奏曲への前触れがあることを指摘しながら、「春が単に夏の前触れであるばかりでなく、それ自体としてはなはだ魅力的な季節であるように」これらの作品にも若きモーツァルトのかけがえのない魅力があふれている事を指摘しています。

第3グループ:K168〜K173

1773年の二度目のウィーン滞在時に作曲されたために「ウィーン四重奏曲」と呼ばれる作品です。このウィーン滞在における最大の出来事は、ハイドンとの出会いであり、とりわけ作品番号17番と20番のそれぞれ6つの四重奏曲を知ったことです。

このハイドンとの出会いは天才と言われるモーツァルトにも多大な感銘を与え、同時に彼を圧倒したと言われています。それ故に、この時期に生み出された6つの四重奏曲は、その様なハイドンへの畏怖に圧倒されてモーツァルト本来の持ち味が十分に発揮されていない、どこか中途半端な作品になってしまっています。

アインシュタインもまた「モーツァルトは感銘に圧倒される。・・・しかし、それを完全に自分のものとすることが出来ない。模倣は明白である。」と言い切っています。

しかし、今までの「歌の国」であるイタリア的な作風から完全に脱却して、ウィーン的な「器楽の世界」へ転換していく大きな節目に立つ作品と言うことで、それはそれなりに大きな意義を持ったものだといえます。

さて、このジャンルの作品の創作はこの後に10年にもわたる空白期間を持つことになります。アインシュタインはこの空白期間を隔てて、これ以後に生み出された作品を後半のグループに分類しています。そして、この分類の仕方は今日では一般的なものとして是認されているようで、後期弦楽四重奏曲と言うときはこのグループの作品のことを言います。

そして、この後期の作品もまた3つのグループに分かれます。

第1グループ:ハイドンセット

・弦楽四重奏曲第14番 ト長調 K.387

・弦楽四重奏曲第15番 ニ短調 K.421

・弦楽四重奏曲第16番 変ホ長調 K.428

・弦楽四重奏曲第17番「狩」 変ロ長調 K.458

・弦楽四重奏曲第18番 イ長調 K.464

・弦楽四重奏曲第19番「不協和音」 ハ長調 K.465

弦楽四重奏曲のことを「四人の賢者による対話」といったのだ誰だったでしょうか?しかし、最初から4つの楽器が対等の立場で繊細で緻密な対話を展開していたわけではありません。

ヴァイオリンが主導的な役割を果たし、チェロやヴィオラが通奏低音のような役割しかはたしていなかったこの形式の作品をその様な高みへと初めて引き上げたのはハイドンでした。しかし、その道のりはハイドンといえども決して簡単なものではなかったようです。

彼が1772年の発表した「太陽四重奏曲」は、若きモーツァルトを圧倒し、モーツァルトにK155〜K160にいたるウィーン四重奏曲を書かせる動機となりました。しかし、それでさえも「4人の賢者による対話」と呼ぶには未だ不十分なスタイルのものでした。それ故に、それら一連の四重奏曲を発表した後には長い沈黙が必要でした。そして、それに呼応するようにモーツァルトもまたこのジャンルにおいては沈黙することになります。

しかし、ハイドンは9年間の沈黙を破って1781年に「ロシア四重奏曲」を発表します。この作品はハイドン自身が「全く新しい特別な方法」で作曲されたと自負しているように、まさにこの作品において弦楽四重奏曲は「4人の賢者による対話」と呼ぶに相応しいスタイルを獲得することになります。

そして、この作品との出会いはモーツァルトにとって「芸術家しての生涯における最も深い感銘の一つ(アインシュタイン)」となりました。

しかし10年の歳月はモーツァルトを完全に成熟した作曲家へと成長させており、このような時代を画するような作品に出会って深い感銘を受けても、今度はもはや圧倒されることはありませんでした。

以前のウィーン四重奏曲のようにハイドンの模倣として終わることはなく、ハイドンの手法をしっかりと自分の中で消化した上で、モーツァルト独自の世界を展開することになります。そうして生み出された6曲からなる弦楽四重奏曲が「ハイドンセット」です。

この6曲からなる弦楽四重奏曲は注文を受けて作曲されたものではなく、ハイドンの偉大な作品に接したモーツァルトがやむにやまれぬ衝動に突き動かされるようにして作曲されたものです。そして、ハイドンが提示した<全く新しい特別な方法>を自らの中に完全に消化するためには、天才モーツァルトといえども大変な苦労を強いられることになります。

オリジナルの楽譜といえども、まるで清書をしたかのように推敲の後も残さないモーツァルトが、破棄された数々の書き始めと、いたるところに改訂と削除の後を残して2年もの歳月をかけて完成させたのがハイドンセットです。モーツァルトの天才を知るものにとっては、献辞の中で述べている「長い、骨のおれる努力の結晶」と述べていることのなんという重み!!

しかし、そうして出来上がった作品には、その様な「労苦」の後を微塵も感じさせません。

本当のエンターテナーというものは、楽屋裏での汗と涙を決して舞台で感じさせずに、いとも易々と演じてみせるものですが、ここでのモーツァルトはまさにその様な超一流のエンターテナーを彷彿とさせるものがあります。

ハイドンを招いて行われた初めての演奏会を聞いた父レオポルドは、「なるほど、少し軽くなったが、すばらしいできだ」と述べているのです。

出来上がった作品からはいっさいの労苦と汗はきれいに洗い流している、そこにこそモーツァルトの天才が発揮されています。

第2グループ:ホフマイスター四重奏曲

・弦楽四重奏曲 第20番 ニ長調 K499

この作品の成立過程は詳しいことは分かっていないのですが、おそらくは友人であり、出版業者であるホフマイスターに対する債務返済の意味合いで作曲されたものといわれています。しかし、その様な動機にもかかわらず、また、たった1曲の単独の作品でありながら、アインシュタインは「孤独で立つに値するものである」と讃辞を送っています。そして、「この四重奏曲は厳粛であると同時に軽く、魅惑的な音響の多くの転換においてシューベルトの前触れとなっている。」という言葉にこの作品の全てがつまっているように思います。

第3グループ:プロイセン四重奏曲

・弦楽4重奏曲第21番 ニ長調 K.575

・弦楽4重奏曲第22番 変ロ長調 K.589

・弦楽4重奏曲第23番 ヘ長調 K.590

プロイセンの国王、フリードリヒからの依頼で作曲されたために「プロイセン四重奏曲」とよばれています。これはよく指摘されることですが、依頼主であるフリードリヒは素人として卓越したチェロ奏者であったために、この作品にはその様な王の腕前が存分に発揮できるようにチェロがまるで独奏楽器であるかのように活躍します。第2ヴァイオリンとヴィオラは後景へと退き、それらをバックにしてチェロが思う存分に活躍するように書かれています。

その意味で、モーツァルトの最晩年の作品であるにもかかわらず、室内楽としての緻密さや統一感という点においてハイドンセットに一歩譲ると言わざるを得ません。

しかし、それでもなお、ある意味では機会音楽のような制約を受けた作品であるにもかかわらず、そして、簡潔な構成であるにもかかわらず、その至るところから繊細な感情の揺らめきを感じ取ることができるところに、最晩年のモーツァルトの特徴をうかがうことが出来ます。

少しばかり影がうすくなってきていますが・・・

アマデウス弦楽四重奏団は日本では大変有名な団体だったのですが、活動を停止してから20年近い歳月がたってしまうといささかその存在の影が薄くなってきています。最近のハイテクカルテットを聞き慣れた耳には、彼らのシンフォニックとまで評された重厚な響きはいささか鈍重に聞こえることは否めません。また、彼らの前の時代を代表する歴史的なカルテットのような味の濃さは求めることも出来ません。そういう二つの潮流の中に身を置いてみるといささか影が薄くなってきているということです。しかし、1987年にヴィオラのシドロフが急死をして活動を停止するまで、一人もメンバーを交代しなかったというのがこのアンサンブルの最大の特徴です。そして、第1ヴァイオリンのノーバート・ブレイニンの個性がこの団体の個性として深く刻印されていたのも特徴と言えば特徴です。このブレイニンがもつ豊穣なロマン性がぴたりとツボにはまるとカルテットとしてもうまくいくのですが、そうでないときは意外とつまらない演奏をしてしまうという、ある意味では実に分かりやすい(^^;団体ではありました。

そのブレイニンも亡くなり、もしかしたらますます記憶の彼方に消えていってしまうかもしれないのですが、それでも60年代から70年代にかけて世界の室内楽をリードした団体であることは間違いありません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)