Home|マタチッチ(Lovro von Matacic)|ムソルグスキー:交響詩「禿山の一夜

ムソルグスキー:交響詩「禿山の一夜

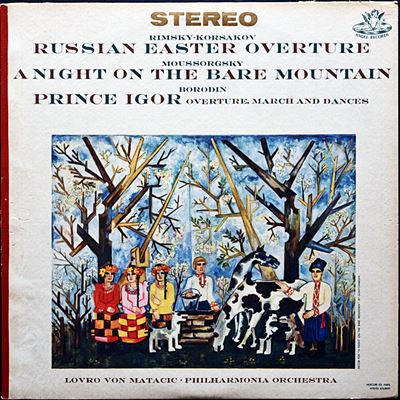

ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年9月録音

Mussorgsky:A Night on Bald Mountain

これもまたリムスキー=コルサコフによって世に出た作品

まずは、この作品は合唱と管弦楽のための作品として構想されたものなのですが、残されたのはピアノ譜だけでした。もとはオペラ「ソロチンツィの定期市」の中の間奏曲として構想されたものなのですが、ムソルグスキーにはよくある話の「未完のままの放置」によって、そうなった次第です。

ただし、そこで構想された「間奏曲」は物語とは直接関係のない「悪魔の饗宴」を描いたものだったので、それならば、放置されたオペラとは関係無しに管弦楽曲として完成させたのがリムスキー=コルサコフだったのです。タイトルも、この作品の遠い原型となった「兀山のヨハネ祭の夜」にちなんで交響詩「兀山の一夜」となった次第です。

その意味では、音楽の骨格部分は紛れもなくムソルグスキーのものなのですから、これを彼の代表作に数え上げることになんの不都合もありません。しかしながら、そう言う骨格部分を一つにまとめ上げ華麗なオーケストレーションを施した功績は疑いもなくリムスキー=コルサコフにあります。ですから、これを交響詩「兀山の一夜」(リムスキー=コルサコフ版)と呼ぶのは実に正しい表記の仕方だと言えるのです。

なお、この楽譜の冒頭には次のような説明が付けられています。

「治下から響いてくる不気味な声。闇の精たちの登場。続いて闇の王チェルノボグの出現。チェルノボグに対する賛美と暗黒ミサ。魔女たちのサバドの饗宴。この狂乱が絶頂に達したとき、遠く野村の教会の鐘が鳴り始め闇の精たちは退散する。そして夜明け。」

各声部は意外なほどクリアで、一片の曖昧さもなくコントロールされている

マタチッチの名前が日本に広く知られるようになったのは1965年秋、スラヴ・オペラの指揮者として初来日したことが切っ掛けだと言われています。この時、歌手はベオグラード国立歌劇場のメンバーがやってきたのですがオーケストラはNHK交響楽団が務めました。「ボリス・ゴドゥノフ」や「イーゴリ公」等というオペラを生で初めて聞くことができた感動だけでなく、その音楽の巨大さと凄まじい熱気が聴衆だけでなく、NHK交響楽団のメンバーの心をもとらえてしまったのです。そして、これが切っ掛けとなって翌年からマタチッチはたびたび来日してはNHK交響楽団を指揮することになっていくのです。

しかし、これはマタチッチにとっても幸運なことでした。

何故ならば、そのあまり器用とは言えない指揮スタイルゆえにヨーロッパのオケからは次第にオファーが来なくなっていたからです。

そして、今回紹介した1958年9月のフィルハーモニア管との録音を聞いても分かるように、分厚い低声部を土台とした大柄な音楽作りはいささか時代遅れのものになっていくことを予感させました。そしてその予感は、60年代半ば以降にアバドなどに代表される才能に溢れた若き指揮者達の颯爽とした音楽の登場によって現実の物になっていったのです。

しかしながら、まさにそう言う「時代遅れ」になって行きつつあるマタチッチの音楽を正当に評価した日本の聴衆は、その事を誇りとしていいでしょう。

確かに、このフィルハーモニア管との録音は、パッと聞いただけでは異常に分厚い低声部が音楽全体を鈍重なものにしているように聞こえます。そして、その様な「重さ」こそが時代遅れになっていった大きな要因と考えられるのです。

しかし、そこをもう一つ踏み込んで聞いてみると、分厚い低声部が特徴的であっても、その上にのっている各声部は意外なほどクリアで、そして一片の曖昧さもなくコントロールされていることに気づきます。つまりは、マタチッチの音楽は重厚でありながらクリアであり、時にはその響きは透明感すら感じる瞬間があるのです。

ですから、彼の音楽は決して雰囲気だけの大雑把な音楽とは全く異なるものなのです。

しかし、そう言うマタチッチの音楽を現実の物にするためには、一見すれば不器用としか思えないその指揮を真剣に受け取る「リスペクト」がオーケストラの側にあるかどうかが大きな分かれ目となります。

そして、そう言う「リスペクト」を最大限にもって彼の指揮棒に食らいついて行ったのがNHK交響楽団でした。

しかし、残念なことに、その不器用としか思えない指揮スタイルは、この上もなく分かりやすい指揮を持ち味とする優秀な若手たちが台頭してくると、それは次第に「嘲笑」の対象となっていきました。

そのあたりが、自らは一つの音を出すことも出来ない「指揮者」という稼業の辛いこところだとも言えます。

ちなみに、この1958年のフィルハーモニア管もそれなりの「リスペクト」を持ってマタチッチの思いを実現しています。そのあたりは、何よりも録音活動を本職とするオケとしての矜恃でしょうか。

「ダッタン人の行進」などはNHK交響楽団との録音も残っているのですが、記紀較べてみるとフォルハーモニア感はやはり上手いものです。ムソルグスキーの「禿山の一夜」にしても、リムスキー=コルサコフの「ロシアの復活祭」にしても、巨大で凄みがありながら一片の曖昧さもなく各声部がコントロールされているのはマタチッチだけでなくフィルハーモニア管の貢献も大きいと言わざるを得ません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

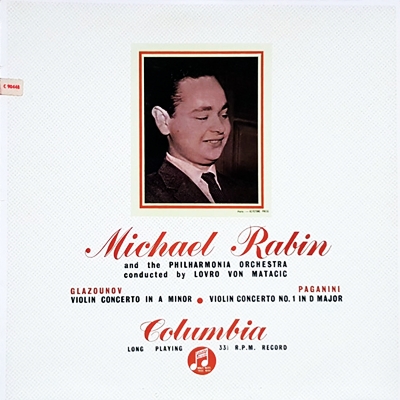

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)