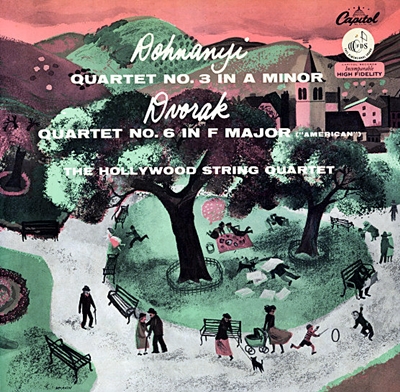

Home|ハリウッド弦楽四重奏団(HollyWood String Quartet)|ドヴォルザーク:弦楽四重奏曲第12番 ヘ長調「アメリカ」,Op.96

ドヴォルザーク:弦楽四重奏曲第12番 ヘ長調「アメリカ」,Op.96

ハリウッド弦楽四重奏団 1955年1月23日~24日録音

Dvorak:String Quartet No.12, Op.96 "American" [1.Allegro ma non troppo]

Dvorak:String Quartet No.12, Op.96 "American" [2.Lento]

Dvorak:String Quartet No.12, Op.96 "American" [3.Molto vivace (F major) - Trio]

Dvorak:String Quartet No.12, Op.96 "American" [4.Finale. Vivace ma non troppo]

3日でスケッチを完成させた作品

言ってみれば、クラシック音楽の奥座敷みたいなもので、まさに通好みの世界です。

しかし、そんな通好みの世界にあって、「いやいや弦楽四重奏といえどもこんなにも取っつききやすくて美しい音楽もあるのですよ」と主張できるのが、この「アメリカ」というタイトルがついた作品です。

この作品は教え子の家に招かれたときに、その一家で演奏するためにわずか3日でスケッチを完成させたと言われています。天性のメロディーメーカーと言われたドヴォルザークが、その天賦の才を一気に解き放ったように書き上げた作品です。

ですから、この作品には、至る所にドヴォルザークの「本能」みたいなものが顔を出します。

例えば、冒頭のテーマをヴィオラが歌い始めるのはとても珍しいのですが、もともとがヴィオラ奏者だったドヴォルザークの本能が思わず顔を出したと言えなくもありません。

また、アメリカというタイトルとは裏腹に、この作品から聞こえてくるのは彼の故郷であるボヘミヤの民謡です。この作品で最も美しく、最も感動的な第2楽章には黒人霊歌が反映していると言われますが、主役を務めているのは明らかにボヘミヤ民謡です。

ドヴォルザークという人は新世界とチェロ協奏曲だけの人みたいに思われるのですが、実は室内楽の分野でも多くの優れた作品を残しています。とりわけ、弦楽四重奏曲の分野では、このアメリカ以降に非常に優れた二つの作品を残しています。メロディの美しさもアメリカに比べて劣るものではないのですが、なぜかしらポピュラリティの面では大きな差があります。

考えてみれば実に不思議な話なのですが、やはり、それは弦楽四重奏というジャンルの特質が原因しているのだろうと思います。

弦楽四重奏というのは、基本的には「論理」の音楽です。じっくりと腰を据えて書けば、いかにメローディーメーカーであるドヴォルザークであってもそれは論理の音楽になってしまいます。しかし、わずか3日でスケッチを完成させたこの作品では、そう言う論理を押しのけてメローディーメーカーたる彼の美質が最もいい形で発揮されたのだと思います。

この作品には、どこを探しても気むずかしい表情を見つけることができません。しかし、その事が、このジャンルの音楽に「賢者の対話」を求める人々には物足りなさを感じさせることは否定できません。

とは言え、取っつきにくいこのジャンルに、このような音楽が存在することは価値あることだと思います。

エンターテイメントの世界で鍛えられた底力

ブラームスの「弦楽六重奏曲第1番」についてふれたときに、若いころはどうにも室内楽というものが苦手でしたと書きました。しかし、そのブラームスの作品で「室内楽にもこんな素晴らしいものがあるんだ!!」と思わせられ、その流れでドヴォルザークの「アメリカ」などにも興味をひかれるようになったものでした。そして、そこから時は流れて、今や管弦楽のゴージャスな響きはただただ五月蝿く感じられるようになり、逆に地味で退屈なだけだった室内楽がしみじみと心にしみるようになる歳になってきました。そして、そんな時に出会ったのがこのハリウッド弦楽四重奏団による「アメリカ」でした。

そして、「ああ、若い時代にこういう演奏と出会っていれば、もっとはやく室内楽の世界にもなじむことが出来ただろうな」と思わせられました。

この演奏は旋律の美しさの溢れたこの作品の魅力を如何なく歌い上げています。そう言う意味で言えば十分に「甘口」の演奏なのでしょうが、その「甘さ」は不思議なほどにスッキリとしています。どんなに甘口でも、それがベタベタしていて後口が悪ければ願い下げにしたいのですが、この演奏にはそう言う嫌みは全くありません。

そして、通常のカルテットはそう言う後口の甘さを残さないように、いわゆる「淡麗辛口」の演奏に徹することが多いのですが、このハリウッド弦楽四重奏団の演奏は、少しおかしな言い方になるのですが「淡麗甘口」な演奏なのです。

そして、どうしてこういうちょっとばかり不思議な演奏が出来るのだろうかと思いをめぐらせれば、それは彼らの本業がハリウッドのエンターテイメントの世界だったことに気づかされます。

すでにふれたことですが、当時のアメリカで音楽家にとってもっともギャラのいい仕事はハリウッドの録音スタジオでした。ですから、メジャー・オーケストラの楽団員というポストをなげうってでも、多くの優れた演奏家が集まったのがハリウッドの録音スタジオでした。

このハリウッド弦楽四重奏団に集ったメンバーも、全てそう言う経歴を持った連中でした。ですから、演奏の腕前に関しては何の問題もありませんし、こういうクラシック音楽作品に対する理解と言うことに関しても何の不都合もなかったのです。

そして、彼らは長くエンターテイメントの世界で働いているうちに、普通の聴衆というのは「飽きっぽい」と言うことを骨身にしみて知ったのかもしれません。

純粋にクラシック音楽だけの世界で演奏している人はそれなりに尊敬もされ、聴衆もまた「我慢強い」人が多いのですで、悪い言い方をすればその「我慢強さ」に甘えている面がないとは言えません。しかし、ハリウッド弦楽四重奏団のメンバーは日頃の録音スタジオにおけるつまらぬ仕事の憂さ晴らしにクラシック音楽の作品に取り組んでも、お互いが楽しく合奏すると同時に彼らの念頭には「飽きっぽい」普通の聴衆のことが常に頭にあったのではないでしょうか。

それは、言葉をかえればエンターテイメントの世界で鍛えられた「底力」であり。それ故に「淡麗甘口」と感じられるような演奏が可能となったのでしょう。

この団体は「ハリウッド」という名前で随分損をしているのですが、それを分かりながらもその名前をつけたところに彼らならではの矜恃があったのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)