Home|プシホダ(Vasa Prihoda)|ドヴォルザーク:4つのロマンティックな小品 Op.75

ドヴォルザーク:4つのロマンティックな小品 Op.75

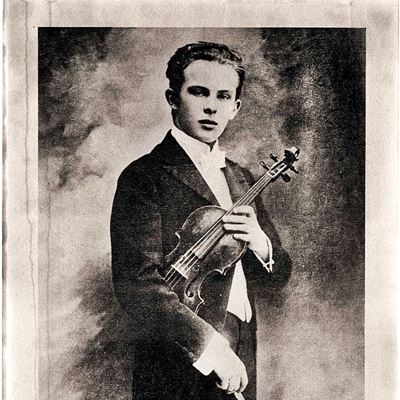

(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)オットー・アルフォンス・グレーフ 1954年録音

Dvarak;Four Romantic Pieces in G minor, Op.75 [1.Allegro moderato]

Dvarak;Four Romantic Pieces in G minor, Op.75 [2.Allegro maestoso]

Dvarak;Four Romantic Pieces in G minor, Op.75 [3.llegro appassionato]

Dvarak;Four Romantic Pieces in G minor, Op.75 [4.Larghetto]

天性のメロディー・メーカーの本領が発揮された作品

弦楽三重奏曲の方は1887年の1月のはじめに完成させ、その月の中旬にアマチュアのカルテットによって初演されたのですが、そのすぐあとの25日にはこの二重奏曲に編曲しています。そして、今ではもとの三重奏曲の方はほとんど演奏される機会はないのですが、この編曲の方は、ドヴォルザークのヴァイオリン曲の中では最も取り上げられる機会の多い作品になっています。

言ってみれば本家は廃れたものの、分家の方は栄えたみたいな感じでしょうか。そして、その背景には、ヴァイオリンの歌う楽器としての特徴を最大限に発揮させながら、それぞれの4曲の性格が分かりやすいと言うことが上げられるでしょう。

ドヴォルザークは、この編曲版に関しては以下のようなタイトルをつけるつもりでした・

- 第1曲;「カヴァティーナ」

- 第2曲;「カプリッチョ」

- 第3曲;「ロマンス」

- 第4曲;「ラルゴ」もしくは「エレジー」

しかし、出版に際しては、最終的にそのタイトルは破棄され、「Allegro moderato」のような速度指定だけしか記しませんでした。

その理由は本人が何も語っていないので想像するしかないのですが、実際にこの作品を聞いてみれば、最初にドヴォルザークがつけたタイトルは、第4曲を「エレジー」とすれば見事なまでにツボにはまったタイトルになっています。もしかしたら、そのあまりの分かりやすさをが演奏者の手を逆に縛ってしまうことを懸念したのかもしれません。

第1曲と第3曲はその美しい旋律が魅力的ですし、まさにヴァイオリンの歌う特徴が存分に発揮できます。第2楽章は奔放さが溢れた舞曲になっていますし、最後の締めくくりは哀愁に満ちたヴァイオリンを繊細なアルペッジョが見事な彩りをそえています。

小品ではあるのですが、創作力に溢れていた時期の天性のメロディー・メーカーの本領が発揮された作品だといえます。

妖艶な響きが魅力的

プシホダは50年代にはいると急激に衰えたと言われています。しかし、こういう録音を聞いてみると、事はそれほど単純ではないように思います。あれこれ聞いていて気づいたのは、50年代における変化というのは技術的な衰えが大きな原因ではなくて、演奏家としてどういう方向を目指すのかという根本的なところで迷いが生じたのが最大の原因だったように思えるからです。

その背景には「天性の芸人」であったプシホダが、やがて大きな演奏会場で上品な人たちを相手に演奏会を行うようになるにつれて、彼自身が「変わらなければいけない」と思うようになったことが原因だったのかもしれません。そして、そう言う傾向はすでに30年代頃から見え隠れしていました。

典型的なのは35年に録音したサラサーテの「ツィゴイネルワイゼン」です。そこでは、20年代の奔放な芸人魂は後退して、何処か作品をスッキリと整理しようとする意識がはっきりと表れていました。そして、それと同じくしてプシホダの人気は凋落していくことになります。

もっとも、それだけでなく、妻のアルマ・ロゼ(マーラーの姪)を離婚したことが「プシホダはナチに魂を売って離婚した」と噂されたことも大きく影響したのかもしれません。どう考えても、この35年の「ツィゴイネルワイゼン」はプシホダにとっては不本意な演奏であることは間違いありません。

しかし、戦後にはいると、彼は己の芸人としての持ち味も生かしながら、それなりの芸術家として認められるような地点を探るようになります。そう言うときに、彼にとってピッタリだったドイツ・オーストリア系のクラシックではなくて、その周辺に位置するドヴォルザークやチャイコフスキーのような作曲家が持つロマンティシズム溢れる作品でした。

そして、そこでは芸人魂が炸裂した「麻薬」的な魅力は失ったものの、そこにいささかの芸術的なロマンティシズムを持ち込むことで「妖艶」な響きを手に入れることが出来ました。そして、そう言う響きで演奏されるドヴォルザークやチャイコフスキーの音楽は、他に変わるものを見いだすのが難しいほどの独自の魅力を放つことになります。

おそらく、これに近い魅力を放つヴァイオリニストはイダ・ヘンデルあたりでしょうか。

ミルシテインやオイストラフも、さらにはフランチェスカッティなども「美音系」のヴァイオリニストですが、プシホダはそう言う「美音系」とは全く異なるヴァイオリニストでした。もっとも、ミルシテインもオイストラフもフランテェスカッティにもそれぞれの個性があって、それらを「美音系」などと言う言葉では一括りに出来ないのは当然なのですが、プシホダの「美音」はそう言う「美音」とも隔たりがより大きいと言うことです。

そう言うプシホダの魅力が一番表れているのがドヴォルザークやチャイコフスキーの協奏曲であり、さらにドヴォルザークで言えば「ソナチネ」や「4つの小品」、チャイコフスキーで言えば「憂鬱なセレナード」あたりがあげられるでしょう。おそらく、プシホダはそのあたりの周辺部分の音楽から「芸人」から「芸術家」への道を探ろうとしたのかもしれませんし、それは賢明な選択肢であったともいえます。

それほどに、それらの演奏は他にかえがたい「妖艶」さが漂っていました。

しかし、プシホダにとって不幸だったのは、時代はそう言う「妖艶」な音楽から「即物的」な音楽が評価される時代に変わりつつあったことです。

本当のところは本人に聞いてみなければ分からないのでしょうが、そこでまた彼はもう一歩踏み出そうとしたのかもしれません。

それが、彼のプログラムにバッハやモーツァルトのようなドイツ・オーストリア系の音楽を選びはじめ事に表れていることは間違いありません。

そして、ヴァイオリンの音色もそれに合わせて変えていこうとしたのか、それとも多くの人が指摘するように彼の技量が急激に落ちていったのかは分かりませんが、結果として芳しいものにはなりませんでした。

しかし、そのあたりのことは、バッハやモーツァルトの録音を取り上げるときにじっくりと考えてみたいと思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)