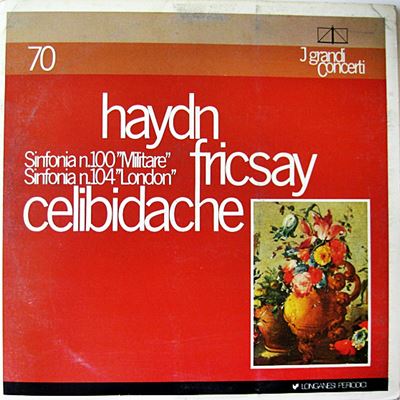

Home|チェリビダッケ(Sergiu Celibidache)|ハイドン:交響曲第104番 ニ長調 Hob.I:104 「ロンドン」

ハイドン:交響曲第104番 ニ長調 Hob.I:104 「ロンドン」

セルジュ・チェリビダッケ指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1950年2月20日録音

Haydn:Symphony No.104 in D major "London" [1.Adagio. Allegro]

Haydn:Symphony No.104 in D major "London" [2.Andante]

Haydn:Symphony No.104 in D major "London" [3.Menuetto: Allegretto]

Haydn:Symphony No.104 in D major "London" [4.Finale: Spiritoso]

フィナーレをどうするか?

- 第1楽章 - ソナタ形式

- 第2楽章 - 緩徐楽章〔変奏曲または複合三部形式〕

- 第3楽章 - メヌエット

- 第4楽章 - ソナタ形式またはロンド形式

いわゆる4楽章構成です。

しかし、ハイドンやモーツァルトの時代には舞曲形式の第3楽章で終わってしまうものが少なくありません。さらに、4楽章構成であってもフィナーレは4分の3とか8分の6の舞曲風の音楽になっていることも多いようです。

もう少し俯瞰してハイドンやモーツァルト以降の作曲家を眺めてみると、みんな最終楽章の扱いに困っているように見えます。それは、交響曲というジャンルに重みが加わるにつれて、その重みを受け止めて納得した形で音楽を終わらせるのがだんだん難しくなって行くように見えるのです。

その意味で、ベートーベンのエロイカはそう言う難しさを初めて意識した作品だったのではないか気づかされます。前の3楽章の重みを受け止めるためにはあの巨大な変奏曲形式しかなかっただろう納得させられます。そして、5番では楽器を増量して圧倒的な響きで締めくくりますし、9番ではついに合唱まで動員してしまったのは、解決をつけることの難しさを自ら吐露してしまったようなものです。

そう言えば、チャイコの5番はそのフィナーレを効果に次ぐ効果だとブラームスから酷評されましたし、マーラーの5番もそのフィナーレが妻のアルマから酷評されたことは有名な話です。さらに、あのブルックナーでさえ、例えば7番のフィナーレの弱さは誰しもが残念に思うでしょうし、8番のあのファンファーレで始まるフィナーレの開始は実に無理をして力みかえっているブルックナーの姿が浮かび上がってきます。そして、未完で終わった9番も本当に時間が足りなかっただけなのか?と言う疑問も浮かび上がってきます。いかにブルックナーといえども、前半のあの3楽章を受けて万人を納得させるだけのフィナーレが書けたのだろうとかという疑問も残ります。

つまり、ことほど左様に交響曲をきれいに締めくくるというのは難しいのですが、その難しさゆえに交響曲はクラシック音楽の王道となったのだとも言えます。そして、交響曲は4楽章構成というこの「基本」にハイドンが到達したのはどうやらこの88番あたりらしいのです。

というのも、ハイドンはこの時期に4分の2で軽快なフィナーレをもった作品を集中的に書いているのです。常に新しい実験的な試みを繰り返してきたハイドンにとって一つのテーマに対するこの集中はとても珍しいことです。

ああ、それにしてもこの何という洗練!!そういえば、この作品を指揮しているときがもっとも幸せだと語った指揮者がいました。しかし、この洗練はハイドンだけのものであり、これに続く人は同じやり方で交響曲を締めくくることは出来なくなりました。その事は、モーツァルトも同様であり、例えばジュピターのあの巨大なフーガの後ろにハイドンという陰を見ないわけにはいかないのです。

大きな構えの悠然たる音楽

ブラームスのヴァイオリン協奏曲で、イダ・ヘンデルの伴奏を務めたチェリビダッケの指揮ぶりを聞いてみて、あらためてこの指揮者はただ者ではなかったと再確認させられたと言うことは、モーツァルトの25番シンフォニーを紹介したときにふれました。あのモーツァルトは残念ながらベルリン・フィルではなくてロンドン響との録音だったのですが、このハイドンの方はベルリン・フィルとの録音です。

あの、ロンドン響と録音したモーツァルトの25番は、彼自身の言によればエンジニアが勝手にテンポ設定を弄ったと言うことで不満の言葉を残しているのですが、その悠然たるテンポはベルリン・フィルと録音したハイドンの交響曲でもそれほど雰囲気は変わっていません

それにしても、この一連のハイドン演奏は見事と言うしかありません。いかに戦後の混乱期と言えどもベルリン・フィルの伝統的な響きはしっかり保持されています。

方法論としては、後のジョージ・セルとクリーブランド管が繰り広げたような精緻な構築物としてのハイドンです。ただし、セルの場合はクリーブランド管という完璧な合奏能力を誇るオーケストラだったので、その結果は精緻きわまる人工美の世界を思わせるものとなっていました。それと比べると、この当時のベルリン・フィルは未だにドイツの田舎オケの風情を残していますので、そう言う人工美よりは生成りの響きが魅力的です。

また、94番の「驚愕」では、その「吃驚」の部分の強弱の差を思いっきり強調していて、チェリビダッケにもそう言う側面があったんだなと感心してしまいます。

最後の104番に関してはもはや何も言うことはありません。その堂々たる姿は、疑いもなくベートーベンの偉大なシンフォニーにつながっていくものであることを聞き手は納得せずにはおれないでしょう。

録音という営みを積極的に否定したチェリビダッケですから、彼の録音で紹介できるのはほとんどが40年代のものです。そう言う録音は、新しいパブリック・ドメインが追加される状況ではなかなか手が回らなかったのですが、これもまた隣接権が50年から70年に延びだ功徳かもしれません。負け惜しみでなく、例え新しい音源がパブリック・ドメインとして追加されても、この若き(と言ってもすでに40代でしたが)チェリビダッケの音楽に匹敵するほどの録音はそう多くはないからです。

と言うことで、さらに40年代のチェリビダッケの録音はもう少し追いかける価値はあるようです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2020-04-02:yk

- 素晴らしい演奏ですね。1950年と言えば、彼もベルリンフィルもまだフルトヴェングラーの影響下にあった時期であり、演奏にも其れがよく現れていると思います(フルトヴェングラーの二番煎じ・・・と言う意味ではありません)。戦後の混乱期、ベルリンフィルとチェリビダッケの間に何があったのかその真相は未だによく分からないところがありますが、当時彼がベルリンの聴衆には圧倒的に支持されていた・・・と言うのも良く解る貴重な録音だと思います。

それと関連して、最近面白い記録を見ました。ベルリンフィルが過去のアーカイブ録画を有料で公開しているベルリンフィル・デジタル・コンサート・ホールと言うWEBサイトがありますが、そのサイトが昨今の欧米でのコロナ禍への支援活動の一環として現在無料公開されています。その中に彼の1992年の”帰還”演奏会の録画と、その時のリハーサル・ドキュメンタリーの映像がありました。演奏会の演目はブルックナーの第7交響曲で、それはそれで(フルトヴェングラーの影響下から脱した後の?)チェリビダッケらしい構えの大きな演奏で興味深いのですが、1950年前後の記録も交えたそのドキュメンタリーの方も彼の音楽(指揮)観(と楽団員の反応)の一端を垣間見せてくれるとても興味深いものでした。

歴史の中で、指揮者、オーケストラがどのように変化していくのかを考える上でも、1950年の録音と1992年の記録を重ね合わせてみるのも悪くはありません。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)

[2025-12-26]

ハイドン:弦楽四重奏曲第58番 ト長調, Op.54, No.1, Hob.3:58(Haydn:String Quartet No.58 in G major, Op.54, No.1, Hob.3:58)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第8番 変ニ長調 作品84-8(Faure:Nocturne No.8 in D-flat major, Op.84 No.8)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-24]

フォーレ:夜想曲第9番 ロ短調 作品97(Faure:Nocturne No.9 in B minor, Op.97)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-21]

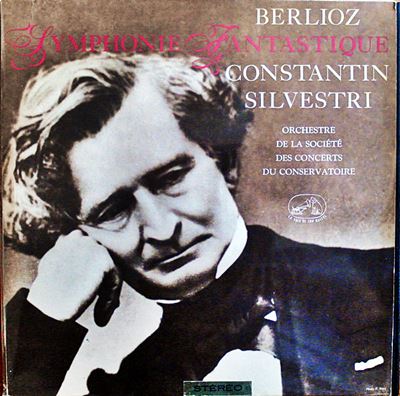

ベルリオーズ:幻想交響曲 作品14(Berlioz:Symphonie fantastique in C minor, Op.14)コンスタンティン・シルヴェストリ指揮 パリ音楽院管弦楽団 1961年2月6日~8日&11日録音(Constantin Silvestri:Orchestre De La Societe Des Concerts Du Conservatoire Recorded on June 6-8&11, 1961)

[2025-12-18]

J.S.バッハ:トッカータとフーガ ニ短調「ドリア調」 BWV.538(J.S.Bach:Toccata and Fugue in D minor, BWV 538)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)