Home|セル(George Szell)|ブラームス:交響曲第2番ニ長調作品73

ブラームス:交響曲第2番ニ長調作品73

ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1967年1月6日録音

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [1.Allegro non troppo]

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [2.Adagio non troppo]

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [3.Allegretto grazioso (quasi andantino)]

Brahms:Symphony No.2 in D major, Op.73 [4.Allegro con spirito]

ブラームスの「田園交響曲」

第2番はブラームスの「田園交響曲」と呼ばれることもあります。それは明るいのびやかな雰囲気がベートーベンの6番を思わせるものがあるかです。

ただ、この作品はこれ単独で聞くとあまり違和感を感じないでのですが、同時代の他の作品と聞き比べるとかなり古めかしい装いをまとっています。この10年後にはマーラーが登場して第1番の交響曲を発表することを考えると、ブラームスの古典派回帰の思いが伝わってきます。

オケの編成を見ても昔ながらの二管編成ですから、マーラーとの隔絶ぶりはハッキリしています。

とは言え、最終楽章の圧倒的なフィナーレを聞くと、ちらりと後期ロマン派の顔がのぞいているように思うのは私だけでしょうか。

- 第1楽章 Allegro non troppo:冒頭に低弦が奏する音型が全曲を統一する基本動機となっている。静かに消えゆくコーダは「沈みゆく太陽が崇高でしかも真剣な光を投げかける楽しい風景」と表現されることもあります。

- 第2楽章 Adagio non troppo - L'istesso tempo,ma grazioso:冒頭の物憂げなチェロの歌がこの楽章を特徴づけています。

- 第3楽章 Allegretto grazioso (Quasi andantino) - Presto ma non assai - Tempo I:間奏曲とスケルツォが合体したような構成になっています。

- 第4楽章 Allegro con spirito:驀進するコーダに向けて音楽が盛り上がっていきます。もうブラームスを退屈男とは言わせない!と言う雰囲気です。

時が変わってもスタンスは変わらない

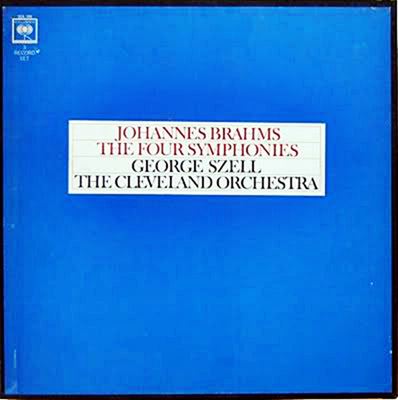

セルのブラームスのステレオ録音の初出年がなかなか確定できないと言うことを書いたところ、数人の方から貴重な情報をいただくことができました。結論から言えば、以下の録音は全て1967年までにリリースされていたことが分かり、ぎりぎりアウトではなくてぎりぎりセーフであることが分かりました。

- ブラームス:交響曲第1番 ハ短調作 品68;ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年10月7日録音

- ブラームス:交響曲第2番 ニ長調 作品73:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1967年1月6日録音

- ブラームス:交響曲第3番 ヘ長調 作品90:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1964年10月16日&17日録音

- ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年4月8日&9日録音

- ブラームス:ハイドンの主題による変奏曲 作品56a:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1964年10月24日録音

- ブラームス:大学祝典序曲 作品80:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年10月28日録音

- ブラームス:悲劇的序曲 作品81:ジョージ・セル指揮 クリーヴランド管弦楽団 1966年10月28日録音

それにしても、そのおかげでセルが晩年に一気にステレオ録音したブラームスの4つの交響曲と3つの序曲がこうして全て紹介できるのは有り難い限りです。

とりわけ、第2番と第4番はモノラル録音の時代にもスタジオ録音はしていないので、このステレオ録音はセルという指揮者を知る上ではとても貴重です。

何故ならば、スタジオ録音では、1番も3番に関しては「セルという指揮者は若いときも壮年期も、そして晩年においても、そのスタンスの変わらなさに改めて感心させられました。」と書いたのですが、ライブ録音しか残っていない2番と4番では随分と雰囲気が異なるからです。

第2番に関しては1957年のクリーブランド管弦楽団とのライブ録音と、1958年のケルン放送交響楽団とのライブ録音をすでに紹介しています。

この1957年のライブ録音は第2楽章の冒頭部分でホルンがこけるというとんでもない「事件」がおこっています。そして、そのミスを帳消しにするかのように、セルは最終楽章では異常な盛り上がりで締めくくって、そんな事件などなかったかのようにまとめ上げています。

そして、58年のケルンでのライブでは第3楽章まではそれなりに折り目正しく演奏史ながら、最後の終楽章では怒濤の迫力で締めくくっています。

もちろん、クリーブランド管と較べてみれば、「一糸乱れぬ鬼のアンサンブル」とはいきませんが、かなり厳しいセルの要求にオケのメンバーはよくついています。

そして、このステレオ録音なのですが、57年のライブのようにミスを帳消しにするかのような盛り上がりはないは当然のことで、第1番などと同じように全体としては極めて折り目正しく演奏されています。

前回の第1番の項でもふれたのですが、この「ぶれ」のなには感心させられます。

ただし、50年代のライブ録音のように、強引にオケをドライブすることがなくなったのは、ライブとスタジオという違いは根本にあるのでしょうが、その間に横たわる10年という時間も無視できないのかもしれません。

それは、すでにあちこちで述べていることなのですが、モノラル録音の時代はクリーブランド管も未だ成長の途上でした。ですから、セルの厳しい指示に応えるために彼らは必死に頑張り、セルもまたその様なオーケストラを睥睨する怖い目があちこちで感じ取れる演奏でした。そして、そのお互いの間にある種の「憎しみ」のようなものも含みながらも展開していく緊張感溢れる音楽には不思議な魅力がありました。

それと比べると、この1967年にステレオ録音したときのクリーブランド管はすでに完成の域に達していました。

彼らはセルのどのような指示に対しても余裕を持って応えることが出来るようになり、セルもまたその様なオーケストラに対して全幅の信頼を寄せていました。

「我々は他のオーケストラならばリハーサルが終わる地点からリハーサルを始める」とセルがクリーブランド管のことを語ったのは有名な話です。

そして、夏場を中心にヨーロッパのオケを振る機会が増えていっても、「自分が本当に指揮したいと思えるオケはクリーブランド管しかない」と言い切っていました。

ですから、この録音にはモノラルの時代に感じたような厳しい緊張感はありません。

それを人によってはセルが完成したクリーブランド管に包摂されてしまったとも言うのですが、それでもセルの意志は隅々にまで行き届いています。

このブラームスの2番も第1番と同じように、ボンヤリと聞いていると素っ気なく構築しているように見えます。しかし、細部では結構細かいニュアンスがちりばめられています。

しかし、その細かいニュアンスが60年代のステレオ録音ではセルの手綱が多少はゆるんだ中での自発性からもたらされるように聞こえて来るのです。

とにかく、このステレオによるスタジオ録音がパブリック・ドメインとして紹介できたことは幸いでした。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)