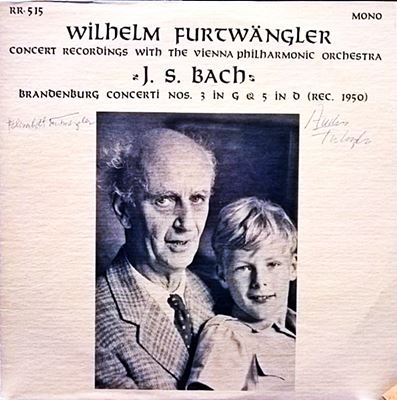

Home|フルトヴェングラー(Wilhelm Furtwangler)|バッハ:ブランデンブルク協奏曲第3番ト長調 BWV1048

バッハ:ブランデンブルク協奏曲第3番ト長調 BWV1048

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 1950年8月31日録音

Bach:Brandenburg Concerto No.3 in G major, BWV 1048 [1.(Allegro)]

Bach:Brandenburg Concerto No.3 in G major, BWV 1048 [2.cadenza]

Bach:Brandenburg Concerto No.3 in G major, BWV 1048 [3.Allegro]

就職活動?

バッハは友人に宛てた書簡の中で、主君であるレオポルド候の新しい妻となったフリーデリカ候妃が「音楽嫌い」のためだと述べていますが、果たしてどうでしょうか?

当時のケーテン宮廷の楽団は小国にしては分不相応な規模であったことは間違いありませんし、小国ゆえに軍備の拡張も迫られていた事を考えると、さすがのレオポルドも自分の趣味に現を抜かしている場合ではなかったと考える方が妥当でしょう。

バッハという人はこういう風の流れを読むには聡い人物ですから、あれこれと次の就職活動に奔走することになります。

今回取り上げたブランデンブルグ協奏曲は、表向きはブランデンブルグ辺境伯からの注文を受けて作曲されたようになっていますが、その様な文脈においてみると、これは明らかに次のステップへの就職活動と捉えられます。

まず何よりも、注文があったのは2年も前のことであり、「何を今さら?」という感じですし、おまけに献呈された6曲は全てケーテン宮廷のために作曲した過去の作品を寄せ集めた事も明らかだからです。

これは、規模の小さな楽団しか持たないブランデンブルグの宮廷では演奏不可能なものばかりであり、逆にケーテン宮廷の事情にあわせたとしか思えないような変則的な楽器編成を持つ作品(第6番)も含まれているからです。

ただし、そういう事情であるからこそ、選りすぐりの作品を6曲選んでワンセットで献呈したということも事実です。

- 第1番:大規模な楽器編成で堂々たる楽想と論理的な構成が魅力的です。

- 第2番:惑星探査機ボイジャーに人類を代表する音楽としてこの第1楽章が選ばれました。1番とは対照的に独奏楽器が合奏楽器をバックにノビノビと華やかに演奏します。

- 第3番:ヴァイオリンとヴィオラ、チェロという弦楽器だけで演奏されますが、それぞれが楽器群を構成してお互いの掛け合いによって音楽が展開させていくという実にユニークな作品。

- 第4番:独奏楽器はヴァイオリンとリコーダーで、主役はもちろんヴァイオリン。ですから、ヴァイオリン協奏曲のよう雰囲気を持っている、明るくて華やかな作品です。

- 第5番:チェンバロが独奏楽器として活躍するという、当時としては驚天動地の作品。明るく華やかな第1楽章、どこか物悲しい第2楽章、そして美しいメロディが心に残る3楽章と、魅力満載の作品です。

- 第6番:ヴァイオリンを欠いた弦楽合奏という実に変則な楽器編成ですが、低音楽器だけで演奏される渋くて、どこかふくよかさがただよう作品です。

どうです。

どれ一つとして同じ音楽はありません。

ヴィヴァルディは山ほど協奏曲を書き、バッハにも多大な影響を及ぼしましたが、彼にはこのような多様性はありません。

まさに、己の持てる技術の粋を結集した曲集であり、就職活動にはこれほど相応しい物はありません。

しかし、現実は厳しく残念ながら辺境伯からはバッハが期待したような反応はかえってきませんでした。バッハにとってはガッカリだったでしょうが、おかげで私たちはこのような素晴らしい作品が散逸することなく享受できるわけです。

その後もバッハは就職活動に力を注ぎ、1723年にはライプツィヒの音楽監督してケーテンを去ることになります。そして、バッハはそのライプツィヒにおいて膨大な教会カンタータや受難曲を生み出して、創作活動の頂点を迎えることになるのです。

傷つき、その痛みにのたうちまわる大蛇のようです

ヘンデルの場合と違って、バッハとなるとこの分厚い響きと遅すぎるテンポからは「鈍重」という言葉をぬぐい去ることは出来ません。何故ならば、バッハという人は何処までいってもポリフォニックな人であり、それ故にその音楽に常にある種の峻厳さが要求されます。ところが、このフルトヴェングラーのバッハ演奏からはその様な「峻厳」さが全く感じられません。おそらく、その様な「峻厳」さが求められないヘンデルならば許容できたこの手の様式は、バッハとなるとかなり強い違和感を感じざるを得ないのです。

ところがなのです、人間というのは不思議なもので、そう言う音楽を聞き続けいると次第にその「鈍重」さが気にならなくなって、不思議な「フルトヴェングラー・ワールド」に引き込まれていくのです。「こりゃ、いかん!!」と思うのですが、その「鈍重」さの影からなんとのいえない悲劇的な雰囲気がにじみ出てきて、次第にその空気感に絡め取られていくのです。

振り返ってみれば、フルトヴェングラーは1930年にベルリン・フィルと「ブランデンブルク協奏曲第3番」を録音しています。

言うまでもなく、50年代のライブ録音とは違って正式なセッション録音です。そう言うこともあってか、音質的には50年代の録音よりも優秀です。少なくとも、録音的にいささか問題の多い第5番の音質較べるとはっきりと30年録音の方が優秀です。

そして、その1930年の演奏からは今の耳からすれば大柄であっても、そこには「峻厳なバッハ」の姿が立ちあらわれています。

彼は1922年にアルトゥール・ニキシュの後任としてベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の常任指揮者に就任しました。そして、その時からナチスが政権を奪取することによってドイツという国が変容していく1933年までがフルトヴェングラーにとっては最も幸福な時だったといえます。フルトヴェングラーの年齢で言えば30代半ばから40代半ばに至る時期であり、フルトヴェングラー研究家の山下山人氏などは、その時期こそが彼の全盛期であったと分析しています。

そして、ナチス政権下で繰り広げられた「凄絶」とも言うべき彼の演奏は、フルトヴェングラー本来の音楽と言うよりは「ナチスによって歪に変容」させられた結果だというのです。そして、歪に変形された姿は戦後になっても尾を引くことになっていくというのです。

私個人としてはかなり説得力のあるフルトヴェングラー評価だと思います。

確かに、1930年に録音されたブランデンブルク協奏曲第3番と、50年のライブ録音によるブランデンブルク協奏曲第3番では、全く別人かと思うほどにその演奏スタイルは変わっています。誤解を恐れずに言い切ってしまえば、1930年にな鳴り響いているのは疑いもなくバッハの音楽なのですが、1950年のライブで鳴り響いているのはバッハの姿を借りたフルトヴェングラーの音楽です。

そして、そのフルトヴェングラーは傷つき、その痛みにのたうちまわる大蛇のようです。

おそらく、その演奏に最初は強い違和感を感じながらも、聞き進む内にその世界に引き込まれてしまうのは、その様なフルトヴェングラーの姿に共鳴していくからでしょう。

ちなみに、1930年に録音されたブランデンブルク協奏曲第3番は以下のようなものです。

ヴィルヘルム・フルトヴェングラー指揮 ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団 1930年録音

Bach:Brandenburg Concerto No.3 in G major, BWV 1048 [1.(Allegro)]

Bach:Brandenburg Concerto No.3 in G major, BWV 1048 [2.Allegro]

なお、ブランデンブルク協奏曲第5番の方は録音的にはかなり苦しい部分があるので紹介しようかどうか悩んだのですが、ピアノをフルトヴェングラー本人が担当しているというのが大きな価値となっています。

歌曲の伴奏ではなく、独奏楽器としてのピアノを演奏しているフルトヴェングラーというのは極めて珍しいので、その部分での値打ちを考えて紹介することにしました。(近いうちにアップします。^^v)

ただし、全く同じ日に録音しながらどうしてこんなにも音質に差が出たのか不思議です。

ちなみに、これらの演奏はザルツブルク音楽祭での1950年8月31日のライブ録音です。当日のプログラムは以下の通りだったようです。

- バッハ:ブランデンブルク協奏曲第3番ト長調 BWV1048

- バッハ:ブランデンブルク協奏曲第5番ニ長調 BWV1050

- ベートーベン:交響曲第3番変ホ長調 作品55 「英雄」

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)