Home|レイボヴィッツ(Rene Leibowitz)|リスト:メフィスト・ワルツ第1番「村の居酒屋での踊り」

リスト:メフィスト・ワルツ第1番「村の居酒屋での踊り」

ルネ・レイボヴィッツ指揮 インターナショナル交響楽団 1960年録音

Liszt:Mephisto Waltz NO.1 "Der Tanz der Dorfschenke"

演奏効果抜群コンサートピース

このワルツは以下のような場面を想定して作曲されたもので「村の居酒屋での踊り」とも呼ばれることがあります。

ファウストとメフィストフェレスは、農民たちが踊り集う居酒屋に現れる。楽士からヴァイオリンを取り上げたメフィストは、憑かれたかのように弾き始め、農民たちを陶酔のなかに引き込む。ファウストは黒髪の踊り子を抱いて星の夜へと連れ出し、森の中に入ってゆく。開いた戸から、夜鳴き鶯の鳴き声が聞こえてくる。

なお、リストは「メフィスト・ワルツ」というタイトルで晩年にも3曲書いているので、この最初の「メフィスト・ワルツ」には第1番というナンバリングがされる事が多いのですが、もっとも有名なのはこの「第1番」なので、一般的にリストの「メフィスト・ワルツ」といえばこの作品ということになるようです。

また、リストは「ファウスト伝説」を下敷きにしたニコラウス・レーナウの詩から2つの場面を取り上げて「レーナウのファウストによる2つのエピソード」という管弦楽曲を作曲しているのですが、その第2番はこの「メフィスト・ワルツ第1番」を管弦楽版に編曲したものを採用しています。

この作品の第1番は「夜の行列」というタイトルがつけられているのですが、知名度という点では「村の居酒屋での踊り」との間には大きな開きがあるためか、「レーナウのファウストによる2つのエピソード」の第2番と呼ばれるよりは、単独で「村の居酒屋での踊り」として取り上げられることが多いようです。

作品はメフィストが狂ったようにヴァイオリンを奏でる第一主題と、ファウストと少女を示す第二主題からなるのですが、最後は狂乱のうちにフィナーレを迎えるので、コンサートピースとしては演奏効果抜群の作品だといえます。

高い分析力と良い意味での「緩さ」が上手くマッチして実に良い雰囲気に仕上がっている

レイボヴィッツの演奏を聞くと、どうしてもマルケヴィッチの演奏が比較の対象として浮かび上がってきます。両者の共通点はともに「作曲家」でもあったと言うことです。レイボヴィッツは「十二音技法の使徒」と呼ばれるほどに新ウィーン楽派の音楽の普及につとめ、あわせてその技法に関しても多くの著書(「現代音楽への道」「十二音技法とは何か」「シェーンベルクとその楽派」など)を残し、自らもその理論の上に立った作品を多く残しています。

マルケヴィッチもまた、第二次世界大戦開戦までは「恐るべき子供たち」の1人として「現代音楽では最も驚異的な人物」であると評されていました。しかし、結果として振り返ってみれば、同じく「恐るべき子供たち」であったストラヴィンスキーやプロコフィエフと較べてみれば、その差は歴然としています。

つまり、気楽な物言いを許してもらうならば、レイボヴィッツが「指揮活動もする作曲家」であったのに対して、マルケヴィッチの場合は「作曲もしていた指揮者」という捉え方をされるようになったのです。

ただし、両者ともに作品を分析する能力に関しては卓越したものを持っていまし。しかし、その分析したものをオーケストラに明確に伝え、統率する能力に関しては大きな差があったと言わざるをえません。もっとも、指揮者稼業だけで飯を食っている連中の中でもマルケヴィッチと肩を並べられるほどの指揮の能力を持っていた人は殆どいないでしょうから、それは仕方のないことだったのかもしれません。

しかし、マルケヴィッチの場合は自分が納得できる表現に辿りつくまでは容赦なくオーケストラのメンバーを絞り上げるので、どの録音をとっても強い緊張感に満ちた引き締まった姿が呈示されるのですが、時にはそれが行き過ぎて息苦しさを感じてしまう場合もありました。

それと比べると、レイボヴィッツの指揮には良い意味での緩さがありました。おそらくは、本意としてはマルケヴィッチのように追い込みたかったのかもしれませんが、自分にはそこまでの指揮のスキルがないことも十分に承知していたのでしょう。

そして、素言う「緩さ」のようなものが、時にシューマンの交響曲第3番「ライン」の第1楽章ようにとんでもないことになってしまうこともあるのですが、対象が多くの人が聞きなじんだことがあるような「小品」になると、その高い分析力と良い意味での「緩さ」が上手くマッチして実に良い雰囲気に仕上がっていたりします。

調べてみると、レイボヴィッツは「リーダーズ・ダイジェスト」からの依頼で膨大な数の小品を録音しています。

おそらく、レイボヴィッツにとってはそれほど楽しい仕事ではなかったのかもしれませんが、食っていくためには必要な仕事だったのでしょう。あてがわれたオーケストラも「インターナショナル交響楽団」とか「ロンドン音楽祭管弦楽団」「パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団」などと言う「怪しげ」なものばかりです。

おそらく、それらは実在するオーケストラが契約上の関係で名前を出せないための変名である場合もあるのですが、明らかに録音用に臨時編成されたオーケストラも混じっていたようです。

そんなわけで、音楽そのものはレイボヴィッツが本来指向する方よりはどんどん緩くなっていくのですが、聞き手からするとその「緩さ」みたいなものが妙に魅力的に聞こえるのです。

たとえば「パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団」と録音したラヴェルの「ボレロ」などは絶対に聞き物です。シューマンの「ライン」でもそうだったのですが。よくぞこれで「O.K」を出したものだと思うのですが、それが指揮者としてのレイボヴィッツの姿を如実にあらわしているのかもしれません。

しかし、結果として、ほかではぜったに聞けないユニークな「ボレロ」が仕上がっているのですから、聞き手からすればそれを楽しめばいいだけです。

「パリ・コンセール・サンフォニーク協会管弦楽団」とは、おそらく「パリ音楽院管弦楽団」の変名と思われるのですが、そう考えれば実にコンセルヴァトワールのオケらしい演奏です。このオケと若きショルティのバトルは有名なのエピソードですが、もしもこの時の指揮者がマルケヴィッチだったらきっと血を見たことでしょう。(^^;。

また、リストのメフィスト・ワルツ第1番「村の居酒屋での踊り」とか、グノーの「あやつり人形の葬送行進曲」「バレエ音楽」などは、そう言う「緩さ」が「それ行けどんどん」の華やかさに昇華していて聴き応え満点です。

サン=サーンスの「交響詩「死の舞踏」とかオッフェンバックの「「天国と地獄」のように聞き飽きるほどに聞いている音楽にしても実にユニークな表現に仕上がっています。

そして、これがドビュッシーになると、「もう少しオレが言うように明晰に演奏してほしいんだけど、まあ仕方がないかと」いう声が聞こえてきそうなのです。

そんなこんなで、こういう一連の小品の録音はレイボヴィッツという「指揮者」のもう一つの側面を明らかにしてくれているのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-07-11]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ヨーゼフ・カイルベルト指揮 バンベルク交響楽団 1960年録音(Joseph Keilberth:Bamberg Symphony Recorded on 1960)

[2025-07-09]

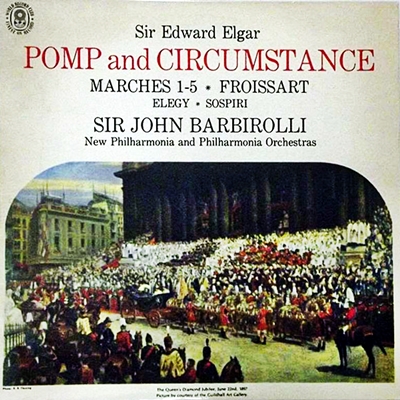

エルガー:行進曲「威風堂々」第1番(Elgar:Pomp And Circumstance Marches, Op. 39 [No. 1 In D Major])サー・ジョン・バルビローリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1962年8月28日~29日録音(Sir John Barbirolli:Philharmonia Orchestra Recorded on August 28-29, 1962)

[2025-07-07]

バッハ:幻想曲とフーガ ハ短調 BWV.537(J.S.Bach:Fantasia and Fugue in C minor, BWV 537)(organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 10-12, 1961)

[2025-07-04]

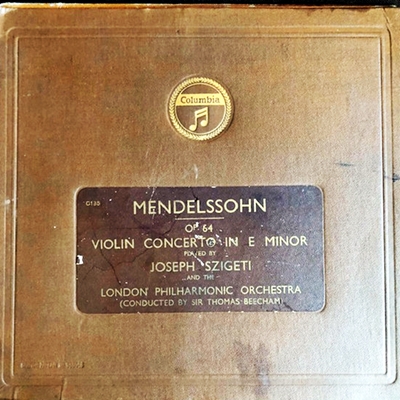

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調, Op.64(Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64)(Vn)ヨーゼフ・シゲティ:トーマス・ビーチャム指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1933年録音(Joseph Szigeti:(Con)Sir Thomas Beecham London Philharmonic Orchestra Recoreded on 1933)

[2025-07-01]

ベートーベン:交響曲第5番 ハ短調 「運命」 作品67(Beethoven:Symphony No.5 in C minor, Op.67)ヨーゼフ・カイルベルト指揮 ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽楽団 1958年録音(Joseph Keilberth:Hamburg Philharmonic Orchestra Recorded on 1958)

[2025-06-29]

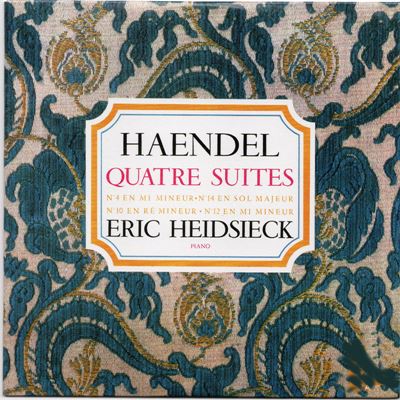

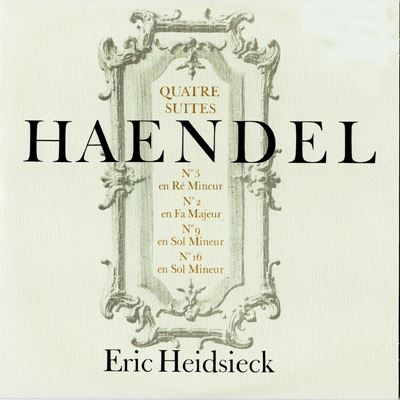

ヘンデル:組曲第12番(第2巻) ト短調 HWV 439(Handel:Keyboard Suite No.12 (Set II) in G Minor, HWV 439)(P)エリック・ハイドシェック:1964年9月18日~21日&30日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n September 18-21&30, 1964)

[2025-06-27]

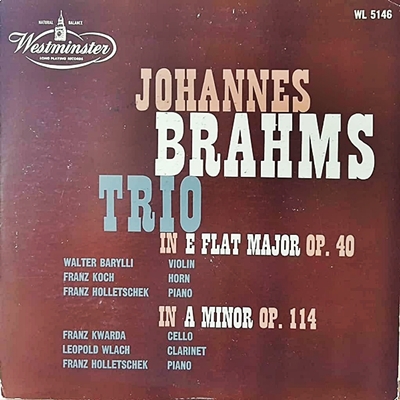

ブラームス:ホルン三重奏 変ホ長調, Op.40(Brahms:Horn Trio in E-flat major, Op.40)(Hr)フランツ・コッホ :(Vn)ワルター・バリリ (P)フランツ・ホレチェック 1952年録音(Franz Koch:(Vn)Walter Barylli (P)Franz Holeschek Recorded on 1952)

[2025-06-25]

バッハ:幻想曲とフーガ ト短調 BWV.542(J.S.Bach:Fantaisie Et Fugue En Sol Mineur, BWV 542)(organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)

[2025-06-22]

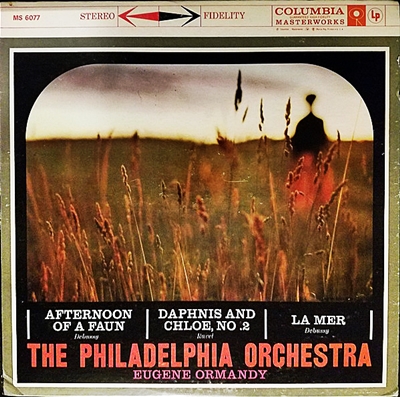

ラヴェル:ダフニスとクロエ第2組曲(Ravel:Daphnis And Chole, Suite No.2)ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1959年4月19日録音(Eugene Ormandy:Philadelphis Orchestra Recorded on April 19, 1959)

[2025-06-19]

ヘンデル:組曲第16番(第2巻) ト短調 HWV 452(Handel:Keyboard Suite (Set II) in G Minor, HWV 452)(P)エリック・ハイドシェック:1957年9月30日&10月1日~2日録音