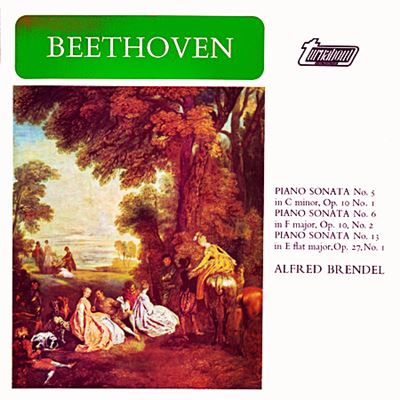

Home|ブレンデル(Alfred Brendel)|ベートーベン:ピアノ・ソナタ第13番 変ホ長調 Op.27-1

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第13番 変ホ長調 Op.27-1

(P)アルフレッド・ブレンデル 1962年6月~7月録音

Beethoven: Piano Sonata No.13 In E Flat, Op.27 No.1 [1. Andante - Allegro - Tempo I]

Beethoven: Piano Sonata No.13 In E Flat, Op.27 No.1 [2. Allegro molto e vivace]

Beethoven: Piano Sonata No.13 In E Flat, Op.27 No.1 [3. Adagio con espressione]

Beethoven: Piano Sonata No.13 In E Flat, Op.27 No.1 [4. Allegro vivace - Tempo I - Presto]

感情の彷徨の果てに、終楽章において一つの結論に至るように全体を統一することにチャレンジした

そして、その不思議な話の一つの典型が、ともに「幻想曲風ソナタ(Sonata quasi una Fantasia)」として、そして、ともに作品番号27という数字を与えられた、この2つのソナタでしょう。

作品番号27の2の方には後世の人が「月光ソナタ」というタイトルを与えて、おそらくは古今東西のピアノ作品の中ではもっとも有名な音楽の一つとなりました。

それに対して、作品番号27の1の方はその様な名誉に与ることなどは一度もなく、その片割れである「月光ソナタ」の隣でひっそりとうずくまっています。

音楽に「優劣」などという概念を持ち込むことはおかしな話なのですが、それでも敢えて用いるとすれば、この二つの作品の間にはその様な違いをもたらすほどの優劣の差があるはずもなく、さらに言えば、この二つの作品を均等に並べて聞き比べてみればそもそも「優劣」の差を見いだすことすら難しいのです。

ネット時代が始まる頃に、よく「集合知」と言うことがよくいわれました。

「専門家が知識を駆使するより、一般人の多数決のほうが正解に近づく」とか「専門家の助言より一般人のアンケート」などといわれたものですが、この事実はその限界をあらわしている一例なのかもしれません。

確かに、個人のバイアスが多数決によって是正されることもあるのですが、集団でバイアスがかっているときには、その集団にはそれを是正する力は存在しません。その事を、学校におけるイジメの構造や過労死をもたらすような異常な労働環境、さらには独裁者が君臨する国家の機構などを通して嫌と言うほど見せつけられてきたおかげで、最近はあまりそう言う言葉も聞かなくなったような気がします。

もっとも作品番号27の1と2の間の問題は、その様な深刻な問題ではないのですが(^^;、見かけの「有名」さに引きずられて自分の守備範囲が狭まることには注意が必要だと言うことでしょう。

ベートーベンがこの二つの「幻想曲風ソナタ」でチャレンジしたのは、それまでは音楽の重点が第1楽章におかれていたのに対して、全楽章を様式的に統一することによってその重点を最終楽章に移行することでした。

ベートーベンは既に古典的な均衡から抜け出して人間の率直な感情を表出する方向に舵を切り替えたことを「悲愴ソナタ」において表明していました。

そして、この二つのソナタにおいて、その様な感情の彷徨の果てに最終楽章において一つの結論に至るように全体を統一することにチャレンジしたのでした。

それによって生み出された2つのソナタを較べてみれば、作品番号27の2の方が強力なソナタ形式によってより明確にその到達点を明示し得たという点でのみ、ほんの少しの前進があったのかもしれません。

- 第1楽章:Andante

「Andante - Allegro - Andante」というシンプルな「ABA」の構造です。すべてのフレーズがppで始まることで幻想的な雰囲気を漂わせます。 - 第2楽章:Allegro molto e vivace

ベートーベンが楽章の終わりを示す終結複縦線を示していないのですが、テンポや調整、ダイナミクスの違いで明らかに異なる楽章であることが理解できます。

旋律的要素の少ない「いらだったような音楽」ですが、これは明らかにスケルツォ楽章だと判断できます。 - 第3楽章(第3楽章序奏):Adagio con espressione

深い感情に包まれた叙情詩のような音楽であり、この部分だけで3部形式の独立した楽章と見なすことも可能です。

ダイナミクスはfとpの間を揺れ動き、やがて瞑想から醒めたようなカデンツァによって次の音楽に引き継がれます。 - 第4楽章(第3楽章):Allegro vivace

この楽章こそがこの作品の到達点であり、それ故に、フーガの展開部を伴ったロンド形式という手の込んだ音楽になっています。

そして、この最終楽章に向かって全体を統一するというやり方を彼は最後まで試し続けることになるのです。

すみずみまで考え抜かれた主情的な演奏

ブレンデルの録音活動は「Philips」と強く結びついています。何しろ、同じレーベルで2度もベートーベンのピアノ・ソナタの全曲録音を行っているのです。一度目は1970年~1977年にかけて、2度目は1992年~1996年にかけてです。

ピアニストにしてみれば生涯で一度でも全曲録音が出来るならばそれは大いなる勲章ともなるべきものなのですから、同じレーベルで、それも「Philips」のようなメジャー・レーベルで2度も全曲録音を行うというのは破格の扱いです。

しかしなら、ブレンデルと「Philips」の結びつきは最初の録音をはじめた1970年からスタートするのであって、それ以前はアメリカの新興レーベルである「Vox」が彼にとっての活躍の場でした。そして、驚くことに、ブレンデルはこの「Vox」においてもベートーベンのピアノ・ソナタを全曲

録音しているのです。

さらに、協奏曲やバガテル、変奏曲などもほぼ全て取り上げていて、彼は「Vox」において、ベートーベンのピアノ音楽をほぼ全てコンプリートしているのです。

つまりは、ブレンデルは「Vox」にとっても重要な位置を占めるピアニストになっていくのであり、そして、その事を踏み台として「Philips」というメジャー・レーベルとの契約にたどり着くのです。

それにしても、その生涯で3度もベートーベンのピアノ・ソナタを全曲録音したピアニストというのは他にいるのでしょうか。

そう言えば、少し前にフルードリヒ・グルダが1953年から1954年にかけて全曲録音した音源が復刻されて(おそらく、録音から50年が経過しても未発表だったのでパブリック・ドメインとなったのでしょう)、それを勘定に入れればDcca時代のモノラルステレオ混在の録音とAmadeoでのステレオ録音をあわせればグルダも生涯に3度という事になります。

しかしながら、最近復刻された1953年から1954年にかけての録音はウィーンのラジオ局によってスタジオ収録されたにも関わらず、結局は一度も陽の目を見ることはなかったのですから、これを勘定に入れて生涯に3度と言い張るのはいささか無理があるでしょう。

と言うことになれば、ブレンデルの生涯3度というのは異例のことだといえます。

それから、ついでながら言えば、著作権法の改訂によって隣接権の保護期間が50年から70年に延びたことで、グルダのAmadeoでのステレオ録音(1967年録音、1968年リリース)は、まさに目の前でスルリとパブリック・ドメインから身をかわしてしまいました。そして、事情は1970年から開始されたブレンデルの録音も同様であって、それらがパブリック・ドメインの仲間入りすることは大きく遠のいてしまいました。

そうなってみると、1962年から1964年にかけて録音された「Vox」での全集録音はパブリック・ドメインという観点から見ればとても貴重なものだといえます。そして、その録音を今回あらためて聞き直してみて、すみずみまで考え抜いた上で極めて叙情性と主情性の強い演奏であることに気づかされました。

「Vox」時代のブレンデルの演奏は、最初は一刀彫りのような荒々しさが残っていたものが、1962年にピアノ・ソナタを手がける頃には次第に丁寧に作品を彫琢していくように変化していくのが分かります。

誰が言った言葉かは忘れましたが、あるピアニストが、聞き手からは高い人気と評価を得ているがプロのピアニストからの評価が低い人物としてバックハウスとブレンデルの名前を挙げていました。

この「聞き手からは高い人気」という言に異論はないでしょう。バックハウスもブレンデルも大衆的な人気と評価があったが故に、彼ららはそれぞれ2度、3度と全曲録音を行えたのです。しかしながら、後者の「プロのピアニストからの評価が低い」という事については、バックハウスに関しては(とりわけ晩年のステレオ録音)ある程度理解できる部分があるのですが、ブレンデルに関しては何故にそう言う評価が出てくるのかはよく分かりません。

実は、私などは、長きにわたってブレンデルというのはそれほど良く聞くピアニストではありませんでした。確かに、どの作品を聞いても良く考え抜かれた演奏であって、技術的にも申し分なく些細な隙も見いだせないような人だという認識がありました。しかし、それは裏返せば、何をやってもソツはないものの平均的な演奏を突き破る驚きにかけたピアニストと言う印象があったのです。ですから、どうして彼に人気があるのかが不思議だったのですが、現実は3度も全曲録音するほどの聞き手からの後押しがあったのです。

ですから、私などは、さぞや専門家からの評は高いんだろうけれど、その良さが私には分からないんろう、ななどと考えていたものです。

しかし、そう言うブレンデルへの評価はこの「Vox」での全曲録音を聞いてみて私の中で大きく変化しました。

その演奏は最初にも少しふれたように、平均的でソツがないどころか、実に叙情性にあふれた聞き手の心の琴線に触れてくる演奏だったのです。おそらく、普通の人はベートーベンのピアノ・ソナタを同一のピアニストで全曲聴くなどと言うことは殆どやらないと思います。しかし、今回彼の演奏でじっくりと聞いてみれば、どうやら私が勝手に思いこんでいた姿とは随分と異なることに気づかされました。

何故ならば、70年代のステレオ録音から何枚かを聞き直してみたのですが、それもまた十分すぎるほどに叙情性の強いベートーベンになっていることに気づかされたのです。しかし、あまりにもすみずみにまで配慮が行き届き、その配慮されたものが極めて高い完成度で演奏されているが故に、その完成度の方に耳が奪われて平均的でソツのない演奏と聞き間違えてしまったのです。

この「Vox」での演奏を聞いていると。「悲愴」とか「月光」とか「アパショナータ」というようなタイトル付きの有名作品よりも、どちらかと言えば地味なナンバーだけの作品の方が魅力的に聞こえます。いや、それは言い方が逆かも知れません。有名な作品の良さはすでによく知っているので「今さら」という感じなのですが、あまり聞く機会の少ない地味なソナタに関しては「これってこんなにも美しい場面が散りばめられているんだ」という事に気づかせてくれるのです。

確かに、こういうアプローチだと、「ワルトシュタイン」とか「アパショナータ」のように、デュナーミクの拡大によって今までは考えられなかったような「巨大さ」を追求したような作品では物足りなさがあるかもしれません。後期の30番から32番の3作品に関しても、とりわけ30番と31番に関してはいささか硬直したような雰囲気があって、いささか物足りなさを感じたことは正直に申し述べておかなければ行けません。

しかし、全体的に見れば、若きブレンデルのあふれるようなロマンティシズムが高い完成度で表白されているこの全集の価値は小さくはないかと思います。ただ、いささか残念なのは、現時点では初期ソナタの音源が私の手もとにないので、全集としてコンプリート出来ないことです。すでにこの録音は廃盤となっているようなので、メットか中古レコード店をまわるしかないようです。

それから、余談ながら、ブレンデルという人は80年代から90年代にかけては、疑いもなく時代を代表するピニストだったのですが、その名前を聞かなくなってから随分と時が経ちます。ですから、すでに鬼籍には入られたのかと思っておられる方も多いかと思うのですが、実は今(2019年)も存命です。

音楽家というのは、とりわけ指揮者とピアニストは「死ぬまで現役」という人が多いのですが、ブレンデルは珍しくも77歳で現役を引退したのです。2008年12月18日のウィーン・フィルとの公演がラスト・コンサートだったそうです。

そして、その後は教育活動に力を入れることになり、今も元気にレクチャーを行っているようです。

ブレンデルのピアノの特徴を一言で言えば、徹底的に考え抜かれた解釈によって繊細極まる造形を行うことにあります。それ故に、その様な完璧性が保持できなくなった時に、潔く撤退するだけの鋭い自己批判力があったと言うことなのでしょう。

私はこの潔さからしても、「プロのピアニストからの評価が低い」という言にはどうしても賛同できないのです。

引退した後のブレンデルのレクチャーを聴いた人の話によると、90歳を目前にした時でもピアノの腕前はそれほど衰えていないように感じたそうです。

しかしながら、それもまた気楽な聞き手ゆえに言える言葉なのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)