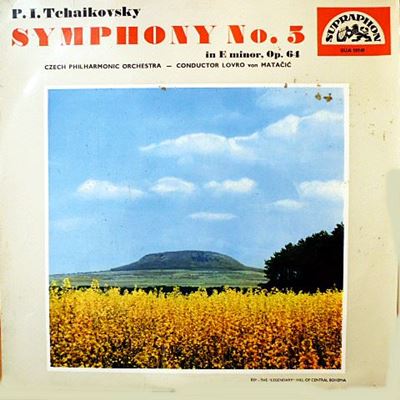

Home|マタチッチ(Lovro von Matacic)|チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 Op.64

チャイコフスキー:交響曲第5番 ホ短調 Op.64

ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 チェコ・フィルハーモニー管弦楽団響楽団 1960年9月録音

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [1.Andante - Allegro con anima]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [2.Andante cantabile con alcuna licenza]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [3.Valse. Allegro moderato]

Tchaikovsky:Symphony No.5 in E minor, Op.64 [4.Finale. Andante maestoso - Allegro vivace]

何故か今ひとつ評価が低いのですが・・・

4番が持っているある種の激情と6番が持つ深い憂愁。

その中間にたつ5番がどこか「中途半端」というわけでしょうか。

それから、この最終楽章を表面的効果に終始した音楽、「虚構に続く虚構。すべては虚構」と一部の識者に評されたことも無視できない影響力を持ったのかもしれません。

また、作者自身も自分の指揮による初演のあとに「この作品にはこしらえものの不誠実さがある」と語るなど、どうも風向きがよくありません。

ただ、作曲者自身の思いとは別に一般的には大変好意的に受け入れられ、その様子を見てチャイコフスキー自身も自信を取り戻したことは事実のようです。

さてお前はそれではどう思っているの?と聞かれれば「結構好きな作品です!」と明るく答えてしまいます。

チャイコフスキーの「聞かせる技術」はやはり大したものです。確かに最終楽章は金管パートの人には重労働かもしれませんが、聞いている方にとっては実に爽快です。

第2楽章のメランコリックな雰囲気も程良くスパイスが利いているし、第3楽章にワルツ形式を持ってきたのも面白い試みです。

そして第1楽章はソナタ形式の音楽としては実に立派な音楽として響きます。

確かに4番と比べるとある種の弱さというか、説得力のなさみたいなものも感じますが、同時代の民族主義的的な作曲家たちと比べると、そういう聞かせ上手な点については頭一つ抜けていると言わざるを得ません。

いかがなものでしょうか?

深い情感に満ちた音楽

マタチッチという人は決して器用な指揮者ではなかったと思うのですが、その内面には確固とした「自分の音楽」を持った指揮者だったようです。今回聞いてみたのはチャイコフスキーの交響曲5番とイタリア奇想曲です。

イタリア奇想曲の方はオケが「ミラノ・イタリア放送交響楽団」という生粋のイタリアのオケであるにもかかわらず、そこにはイタリアらしい明るい陽光も、心地よく吹き渡る乾いた空気は何処を探しても見つかりません。それどころか、聞こえてくるのはロシアの大地を思わせるようなどんよりとたれ込めた曇り空と湿り気を帯びた冷たい風です。

イタリアのオケがよくぞ文句も言わずにこの指揮にしたがったものだと思うのですが、マタチッチにとってはチャイコフスキーのスコアから感じとった音楽はまさにその様な世界だったのでしょう。

そう言えば、60年代にはいるとマタチッチは何処のオケからもお呼びがかからなくなり、「ただでもいいから振らせてくれ」と頭を下げて頼みまわっていたという話も伝えられています。それは彼の指揮技術の拙劣さだけでなく、彼が求めようとした音楽の姿が60年代の聴衆にとっても「時代後れ」のものだと感じられるようになってしまったからでしょう。

しかし、時代が変われば価値観も変わります。

カラヤンや若いバーンスタインに代表されるようなスタイリッシュで華やかな音楽が持て囃される時代を通り過ぎてくると、今度はこのようなマタチッチのような深い情感に満ちた音楽の良さに目が向くようになります。

交響曲の5番もそうです。

こちらはオケがチェコ・フィルなのですが、さぞやフラストレーションがたまっただろうなと想像されるような音楽です。

テンポ設定はイタリア奇想曲と同じように遅めなのですが、ある意味ではこの作品の持ち味とも言うべき「華やかな演奏効果」を徹底的に排除しているかのように聞こえるのです。

この交響曲に対して「効果につぐ効果」だと酷評したのはブラームスでしたが、それではその「効果につぐ効果」を徹底的に排除してみればどんな音楽が立ちあらわれてくるのかを聞き手に教えてくれるのがこのマタチッチの演奏です。

そこから聞こえてくるのは不思議な「浮遊感」のようなものです。オケにしてみればさぞやフラストレーションがたまったかと思うわれるのですが、スコアから読み取った己の世界を頑固に貫き通すのがマタチッチでした。

しかし、指揮技術と言うことに関しては問題の多い人でしたから、オケのバランス等がコントロールしきれていない部分が散見されます。

普通ならば録り直しと言うことになるのでしょうが、マタチッチ自身がそう言うことは「些細」な事と判断したのか、それともオケや録音陣がウンザリしてしまったのか真実はどちらだったのかは分かりませんが、まるでライブ録音だったかのように放置されています。

おそらくは両者の思いが上手い具合に一致したのでしょう。(^^;

おそらく、これははじめてこの作品を聞くには相応しい録音ではありませんが、散々この作品を聞いてきた人にとっては実に面白く聞ける演奏であることは保証できます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2025-03-30:YM

- 誰もこの演奏コメントしてないんですね。スプラフォンの廉価版CDでエロイカなどと並んでよく見かける、このチャイ五。なるほどファーストチョイスにはしづらいですが、久しぶりにチャイ5を聴いてみるか、という向きには「なかなかええやないか」と思わせる演奏ですよ。それにターリッヒ時代の昔のチェコフィルの音がしてますよ。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)