Home|ハイフェッツ(Jascha Heifetz)|バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 1043

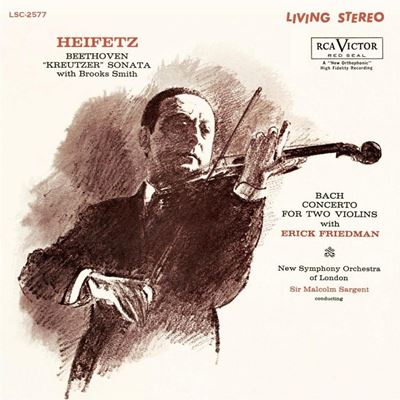

バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲 ニ短調 BWV 1043

(Vn)ヤッシャ・ハイフェッツ (Vn)エリック・フリードマン サー・マルコム・サージェント指揮 ロンドン新交響楽団 1961年5月19日&20日録音

Bach:Concerto in D minor for two Violin and Orchestra, BWV 1043 [1.Vivace]

Bach:Concerto in D minor for two Violin and Orchestra, BWV 1043 [2.Largo, ma non tanto]

Bach:Concerto in D minor for two Violin and Orchestra, BWV 1043 [3.Allegro]

3曲しか残っていないのが本当に残念です。

勤勉で多作であったバッハのことを考えれば、一つのジャンルに3曲というのはいかにも少ない数ですがそれには理由があります。

バッハの世俗器楽作品はほとんどケーテン時代に集中しています。

ケーテン宮廷が属していたカルヴァン派は、教会音楽をほとんど重視していなかったことがその原因です。世俗カンタータや平均率クラヴィーア曲集第1巻に代表されるクラヴィーア作品、ヴァイオリンやチェロのための無伴奏作品、ブランデンブルグ協奏曲など、めぼしい世俗作品はこの時期に集中しています。そして、このヴァイオリン協奏曲も例外でなく、3曲ともにケーテン時代の作品です。

ケーテン宮廷の主であるレオポルド侯爵は大変な音楽愛好家であり、自らも巧みにヴィオラ・ダ・ガンバを演奏したと言われています。また、プロイセンの宮廷楽団が政策の変更で解散されたときに、優秀な楽員をごっそりと引き抜いて自らの楽団のレベルを向上させたりもした人物です。

バッハはその様な恵まれた環境と優れた楽団をバックに、次々と意欲的で斬新な作品を書き続けました。

ところが、どういう理由によるのか、大量に作曲されたこれらの作品群はその相当数が失われてしまったのです。現存している作品群を見るとその損失にはため息が出ます。

ヴァイオリン協奏曲も実際はかなりの数が作曲されたようなですが、その大多数が失われてしまったようです。ですから、バッハはこのジャンルの作品を3曲しか書かなかったのではなく、3曲しか残らなかったというのが正確なところです。

もし、それらが失われることなく現在まで引き継がれていたなら、私たちの日曜日の朝はもっと幸福なものになったでしょうから、実に残念の限りです。

感謝を込めた見納めとしての挨拶

今日の耳からすればかなり分厚い響きで音楽が開始されますから、冒頭部分を聞いただけで古さを感ぜざるを得ないでしょう。たとえ、そこに切れ味のよいハイフェッツのヴァイオリンが参加してきても、そう言う分厚さがある程度中和されるだけです。そう言う意味では、この時代に勃興しつつあったバッハ演奏の新しい潮流などとは全く無縁であり、強い言葉を使えばそう言う新しい動きの中で、何らかの新しい主張を追加するような意志は全くなかった演奏だともいえます。

ここで聞くことの出来るハイフェッツの姿は同時代の彼の録音と較べても随分と様子が変わっています。

例えば、同じ年に録音したブラームスの弦楽六重奏曲第2番などは「ハードボイルド」の極みで、そこでのとことんまで突き詰めたような表現はまさに「寄らば切るぞ」というような「気」が漂っていました。

しかし、このバッハ演奏にはその様な「気」は何処をさがしても見つかりません。

逆に、そこにあるのは音楽を慈しむような風情です。

それを人は「枯淡」だとか「円熟」だとか言って持ち上げるのですが、シビアに見るならば、それは「衰え」以外の何ものでもありません。

しかし、私もいささか年を重ねてきましたので、その「衰え」を認めつつも、また別のことにも気づくのです。

人はその一生において、同じものを三度見ると言います。

最初は「発見の喜び」を持って見つめ、二度目はその見いだしたものをじっくりと「確かめ」ながら見つめ、そして最後に万感の思いを持って「見納める」というのです。

そう思って、この演奏を聞けば、これは見納めの音楽かもしれないと思うのです。

そして、いささか古い演奏ではあるのですが、1946年にハイフェッツ自身の二重録音による演奏では、疑いもなくバッハを見つめその本質を確かめようとしていました。ハイフェッツなは50年代にはいると無伴奏のソナタとパルティータを全曲録音し、さらには「BWV1041」と「BWV1041」のコンチェルトも録音しています。

それらは、ハイフェッツならではの「日本刀のごとき切れ味」で描き出したバッハではないが故に、逆に、ハイフェッツならではの考え抜いたバッハを感じとることが出来ました。

しかし、この60年代に録音されたこの演奏からは、その様な気負いのようなものはいい意味でも悪い意味でも消えてしまっています。

ハイフェッツという人は賢い人で、おそらくは己の「衰え」をシビアに見つめながら、その演奏活動を見事なまでに縮小していった人でした。それは、活動の重点をコンサートから録音へと軸足を移動させるだけでなく、取り上げる作品も大向こうを唸らせるような協奏曲から室内楽へと重点を移動させていきました。

そして70歳を超えればすっぱりと現役から引退をして、そこから亡くなるまでには10年を超える時があったにもかかわらず沈黙を守り続けました。

この60年代の録音の多くは、長きにわたった己の音楽家としての人生を振り返り、そして多くのすぐれた音楽たちへの感謝を込めた見納めとしての挨拶だったのかもしれません。

そう思えば、また見る目も聞く耳も変わってこようかというものです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2019-05-02:バッハ好き

- 古さを感じる一方、ほのぼのとした暖かさが感じられて結構好きです。

2020-05-26:ss

- クラシックというよりジャズやプログレッシブハウスなど現代の音楽に近い。時代を超越した演奏。Manze, Podger, AAM、レイチェル・ポッジャー、アンドルー・マンゼ、エンシェント室内管弦楽団の演奏はこれを真似したのか!と思える。この両名は現代イギリス最高峰の奏者。海外での評価は極めて高い。素晴らしい!良い盤に出会えました。ありがとうございます。

2024-06-15:大串富史

- ハイフェッツと指揮者奏者の面々に、そして管理人様への感謝も忘れずに。

この演奏をして、感謝を込めた見納めとしての挨拶、と評した管理人様への賛辞をまずお送りしたく思いました。わたしはそんな年齢にまだなっていないものの、やっぱりそうなのかなー、ライブであれば演奏後のブラボーにも和しやすいというか。

#でやはりこれが、音楽鑑賞の一つのあり方ようにも思うのです。わたしの友人がさよならコンサートではありませんでしたが、プロとしての見事な歌声を披露した後、さあそれでは最後に会場の皆さんも一緒に歌いましょう!ってマジですか?と思いつつ、もう自分を制しきれませんみたいなママさんコーラスのメンバー準メンバーその家族やクラシック音楽好きの友人であったり彼らに連れられて来ている準クラシック音楽ファン(簡単に言ってしまうと聴衆全員がある意味音楽好きでかつ友人関係にある)の数百人規模の聴衆が、トロイカ!なんかを大声で歌ったり歌わせてしまったりという、音楽という媒体を通しての人同士の感情の共有、なんでしょうか。それが人としての共有プラス集団アイデンティティーの共有プラス友人としての共有だったりすると、もうそれなり最強というか。

#というか、テンポ感がやっぱりいい(まて

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-01-16]

ベートーヴェン:管楽三重奏曲 ハ長調, Op.87(Beethoven:Trio in C major, Op.87)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-14]

マスネ:組曲 第7番 「アルザスの風景」(Massenet:Scenes Alsaciennes Orchestral Suite No.7)ディミトリ・ミトロプーロス指揮:ミネアポリス交響楽団 1946年3月11日録音(Dimitris Mitropoulos:Minneapolis Symphony Orchestra Recorded on March 11, 1946)

[2026-01-12]

シューベルト:八重奏曲, Op.166 D.803(Schubert:Octet in F major, D.803)ウィーン・コンツェルトハウス四重奏団 (Clarinet)レオポルト・ウラッハ (Basson)カール・エールベルガー (Horn)ゴットフリート・フォン・フライベルク (Double bass)ヨーゼフ・ヘルマン 1951年録音(Vienna Konzerthaus Quartet:(Clarinet)Leopold Wlach (Basson)Karl Oehlberger (Horn)ottfried von Freiberg (Double bass)Joseph Hermann Recorded on 1951)

[2026-01-10]

バッハ:前奏曲とフーガ ロ短調 BWV.544(J.S.Bach:Prelude and Fugue in B minor, BWV 544)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-07]

ハイドン:弦楽四重奏曲第57番 ハ長調, Op.54, No.2, Hob.3:57(Haydn:String Quartet No.57 in C major, Op.54, No.2, Hob.3:57)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1932年12月6日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on December 6, 1932)

[2026-01-05]

ベートーベン:ピアノ・ソナタ第24番「テレーゼ」 嬰ヘ長調 Op.78(Beethoven:Piano Sonata No.24 in F-sharp major, Op.78 "A Therese")(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1958年5月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on May, 1958)

[2026-01-03]

フォーレ:夜想曲第10番 ホ短調 作品99(Faure:Nocturne No.10 in E minor, Op.99)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2025-12-31]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第14番嬰ハ短調, Op.131(Beethoven:String Quartet No.14 in C Sharp minor Op.131)ハリウッド弦楽四重奏団1957年6月15日,22日&29日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on June 15, 22 & 29, 1957)

[2025-12-29]

ドビュッシー:ピアノのために(Debussy:Pour le Piano)(P)ジーナ・バッカウアー:1964年6月録音(Gina Bachauer:Recorded on June, 1964)