Home|バルビローリ(Sir John Barbirolli)|ワルトトイフェル:スケートをする人(スケーターズ・ワルツ) 作品183

ワルトトイフェル:スケートをする人(スケーターズ・ワルツ) 作品183

サー・ジョン・バルビローリ指揮 ハレ管弦楽団 1957年5月3日録音

Waldteufel:Skater's Waltz, Op. 183

通俗音楽というレッテルを貼られても、今もなお演奏される作品が残るというのは凄いことです

フランスのアルザス地方に生まれたワルトトイフェルは、同じ時代に活躍したJ.シュトラウスと同じように楽団を指揮して数多くのワルツを作曲しました。

しかし、シュトラウスとくらべるとたおやかで優美であっても、音楽に込められたパワーのようなものが不足していることは一聴して明らかです。そのために、人々がワルツにあわせて踊り明かす時代が終焉すると彼の作品も忘れ去られていきました。

しかし、その作品の全てが歴史の淘汰によって消え去っていく凡百の作曲家とくらべれば、通俗音楽というレッテルを貼られていようと、今もなお演奏される作品が残るというのは凄いことであり、幸せなことだと言えます。

ちなみに、「女学生」という日本語のタイトルは全くの勘違いだったようです。

原題はスペイン語による「Estudiantina waltz」というもので、英訳では「Band of Students Waltz」となっています。これは「女学生」よりははるかにましですが、それでもニュアンス的にはいささか乖離があるようです。

昔のスペインには、貧乏学生を中心としたマンドリンやギターによる楽団があり、彼らは伝統的な衣装を身にまとって町に繰り出しては施しをもらい勉学の費用に充てるという習慣があったようです。

その楽団のことを「Estudiantina」と言ったのですが、どうやらそれを「estudiante(学生)」という名詞の女性形だと勘違いして「女学生」と訳したようなのです。

ただし、音楽の雰囲気からいってもそれは「絶妙なる誤訳」だったと言えます。

また「スケートをする人」は日本では「スケーターズ・ワルツ」として知られていて人気があるのですが、ヨーロッパではそれほどの認知度はないようです。

ただし、カラヤンは何故かこの作品が好きだったようで録音も残していますし、あのトスカニーニも素晴らしい録音を残しています。

確かこの御大二人は「女学生」は録音していないと思いますので、日本人の感性も馬鹿にしたものではないのかもしれません。

19世紀のパリの上流社会ではワルツと同様にスケートが大流行していて、そこに商機を見つけたワルトトイフェルがスケートをする人々のワルツを思いついたのでしょう。

この作品の魅力は、冒頭のホルンによる牧歌的なメロディに集約されていて、後はこの旋律を基軸にジャンプする姿や鈴をつけて滑走するワルツが絡まっていきます。

バルビローリによって徹底的に仕込まれた弦楽合奏の情感溢れる歌い回しが素敵です

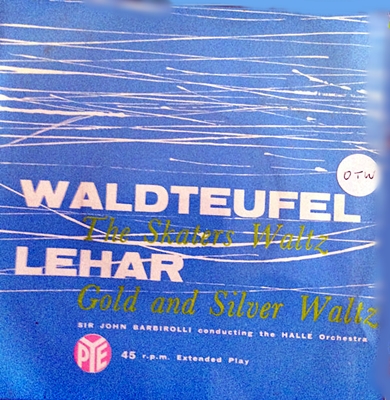

先日、バルビローリの指揮によるレハールの「金と銀」をアップしたのですが、そのジャケットを見るとワルトトイフェルの「スケートをする人(スケーターズ・ワルツ)」がカップリングされていました。なるほど、「金と銀」のようにウィーンの世紀末的な雰囲気が漂うような作品だとハレ管の響きに物足りなさを感じてしまったのですが、こういう作品だとそう言う不満もあまり感じません。

不思議に思うのは、ワルトトイフェルの作品としてこの「スケートをする人」が上がるのは日本の特徴であって、ヨーロッパではワルトトイフェルのアルバムを作るときでもこの作品は除外されることがあるらしいのです。

にも関わらず、カラヤンとトスカニーニという御大二人がこの「スケートをする人」を録音しているのです。そして、一般的にはワルトトイフェルの代表作とされる「女学生」は録音していない(と思う)のです。

とりわけ、トスカニーニの真っ向から挑みかかるような指揮ぶりには驚かされてしまいます。

「鶏を割くに焉んぞ牛刀を用いん」という言葉がありますが、こういう演奏を聞かされると、トスカニーニはこの作品を「鶏」だとは思っていなかったことがよく分かります。

それと比べれば、カラヤンやバルビローリの演奏はそこまでムキにはなっていません。

しかし、つまらぬ「小品」と思っていないことも事実で、その洒落た、そしてこの上もなく優美な歌い回しは大したものです。

特に、バルビローリによって徹底的に仕込まれた(そう、鍛え上げられたではなくて仕込まれた)ハレ管の弦楽合奏の情感溢れる歌い回しと響きはこういう作品に対してはジャストフィットしています。

と言いつつ、ここでもトスカニーニの録音はアップしていないことに気づきました。

近いうちにアップしたいと思いますので(こういう中途半端な小品ばかりアップするな、と言う声もあるのですが・・・^^;)、是非とも聞き比べてみてください。

人よってはトンでも演奏と言われるかもしれないのですが、そう言う真っ向から真っ二つにたたき割るような演奏も捨てたものではないと私などは思ってしまいます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2018-10-02:joshua

- この曲、大好きです

なんとなく、金と銀のアップあたりから来そうな気がしていました

トスカニーニの立派な録音と同じくらい気に入りました

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)