Home|カッチェン(Julius Katchen)|モーツァルト:ピアノ協奏曲第25番 ハ長調 K.503

モーツァルト:ピアノ協奏曲第25番 ハ長調 K.503

(P)ジュリアス・カッチェン:カール・ミュンヒンガー指 シュトゥットガルト室内管弦楽団 1966年9月14日~16日録音

Piano Concerto No.25 in C major, K.503 [1.Allegro maestoso]

Piano Concerto No.25 in C major, K.503 [2.Andante]

Piano Concerto No.25 in C major, K.503 [3.Allegretto]

コンチェルトの時代の壮麗なしめくくり

その時期はモーツァルトにとっては己の想像力を思う存分に広げることができた時期であり、それに見あうだけの金銭的成功ももたらしましたから、おそらくはその生涯においてもっとも幸福な時代だったはずです。

しかし、そんな幸福はウィーン社会の変化と聴衆の飽きっぽさによって瞬く間に終わりを告げます。

このK503のハ長調コンチェルトはその様な幸福な時代の終わりを告げる「壮麗なしめくくり(アインシュタイン)」となった作品です。

この作品は、明らかに前作のハ短調コンチェルトに対する補完的な意味を持つ作品です。それは、ニ短調コンチェルトの異様さをK467のハ長調コンチェルトで浄化したのと同じです。アインシュタインは「対話的な劇的葛藤からシンフォニー的な形式に立ちかえる」と述べています。たしかに、このK503のハ長調コンチェルトほど、堂々たるシンフォニックなたたずまいを持ったコンチェルトをモーツァルトは書きませんでした。とくに第2楽章の歌の豊富さと細部の活気という点では、あのジュピターシンフォニーの緩徐楽章だけが比肩しうるとアインシュタインは褒めちぎっています。

ですから、これをもってコンチェルトの時代を終えたモーツァルトが、これに続く作品としてプラハ交響曲を書いたのは実に納得のいく話です。

しかし、不思議なことに、この作品は20番以降のコンチェルトの中では22番と並んでもっとも影が薄い存在のような気がします。もっと聞かれてもよい作品です。

カッチェンのモーツァルトは生真面目にすぎるかもしれません

カッチェンのモーツァルト録音はそれほど数は多くはありません。「ブルドーザー」と形容されたほどにパワフルな演奏活動を行ったことを考えれば、それははっきりと「少ない」と言った方がいいのかも知れません。

私の記憶では(いつものことながら便利な言葉だ^^;)、ピアノ協奏曲で言えば、13番、20番(2回録音を残している)、25番の3曲、ソナタで言えば11番(K.331)、13番(K.333)、15(16)番(K.545)の3曲くらいしかスタジオ録音は残っていません。

これは、11歳でオーマンディに招かれて、モーツァルトの20番を演奏してピアニストデビューをした事を考えれば「少なすぎる」と言った方がいいかもしれません。

ただし、この中でも20番のコンチェルトだけは思い入れがあったのか、コンサートのアンコールでこのコンチェルトの第2楽章だけを演奏したときのライブ録音も残っているようです。

そして、その残された数少ないモーツァルトの録音を聞いてみれば、録音が少なかったわけも何となく分かってきます。

有り体に言えば、やはり相性が悪いのです。

彼が活躍した時代のモーツァルト言えば、真っ先に思い浮かぶのはハスキルであり、少し時代を遡ればギーゼキングと言うことになるのでしょうか。

ハスキルとカッチェンは全く別種の生き物ですから比較のしようもありませんが、ギーゼキングとカッチェンならばある程度の比較は可能です。

ギーゼキングのモーツァルトはテンポを揺らしたり派手なダイナミズムで耳を驚かせるというような「ヨロコビ」とは無縁なのですが、彼の指から紡ぎ出される「音」には陶然とさせられるような「ヨロコビ」が満ちている事に気づかされます。

その響きは一見すると素っ気ない響きのようでありながら透明感に満ちています。そして、透明でありながらガラスのようなもろさとは全く無縁の強靱で硬質な響きなのです。

それと比べると、カッチェンのピアノは明らかに演出過多です。

いや、こう書くと誤解を招くかも知れません。ギーゼキングと比較すれば殆どのピアニストは演出過多なのであって、それはハスキルにしたって同じことです。

ですから、問題はその演出がモーツァルトに相応しく思えるかどうかなのです。

異論もあるでしょうが、私にはカッチェンの演出は論理を証明するために用いられているように聞こえるのです。

例えば、グルダは子供向けの練習曲程度にしか思われていなかったK.545のソナタに装飾音をつけまくって、見事にモーツァルトの世界を描き出してみせました。

モーツァルト:ピアノソナタ第15(16)番 ハ長調 K 545 (P)フリードリッヒ・グルダ 1965年2月録音

それはギーゼキングの方法論とは真逆の世界で成り立つモーツァルトなのですが、それでもそこに強い説得力を感じることは出来ました。

それらと較べると、カッチェンのモーツァルトは生真面目にすぎるのです。そして、彼のピアノの響きもまた論理を描き出していくのに相応しい生真面目なモノなのです。

もちろん、細かく見ていけばケチをつけるところなどは殆どないと思うのですが、欠点の少ないことがそのまま表現の偉大さに結びつくほど音楽の世界は簡単ではありません。

しかしながら、不思議な話なのですが、20番コンチェルトの第2楽章だけは、最初の音が出た瞬間に耳が引きつけられました。

おそらく、この音楽だけはカッチェンにとっては何の障壁も感じることなく音楽に入り込むことが出来たのでしょう。

しかしながら、論理の人であった(と、私は考えているのですが)カッチェンにしてみれば、モーツァルトというのはどこまで行っても相性が悪かったようです。そして、逆から見れば、その様なカッチェンの本質があったからこそ、彼はブラームスのエキスパートと認められたわけです。

そして、その本質は彼が主に活躍した50~60年代のモーツァルトのスタンダードから見ればあまり好ましいモノではなかったことが録音の少なさにも結びついたのでしょう。

しかしながら、スタンダードは時代とともに変わっていきます。

私は、その事をバルシャイとモスクワ室内管弦楽団によるモーツァルトを聞き直すことであらためて強く感じさせられました。

もちろん、このカッチェンのモーツァルトからはそこまでの衝撃は受けるわけではないのですが、それでも時代が変われば受け取り方も少しずつ変わっていくのかもしれません。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

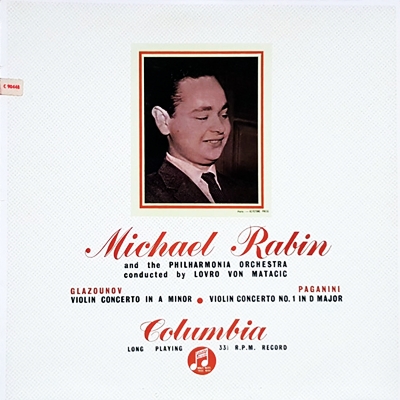

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)