Home|ジュリアード弦楽四重奏団(Juilliard String Quarte)|バルトーク:弦楽四重奏曲第3番 Sz.85

バルトーク:弦楽四重奏曲第3番 Sz.85

ジュリアード弦楽四重奏団 1963年5月7日~8日録音

Bartok:String Quartet No.3, Sz.85 [1.Moderato]

Bartok:String Quartet No.3, Sz.85 [2.Allegro]

Bartok:String Quartet No.3, Sz.85 [3.Recapitulazione della prima parte]

Bartok:String Quartet No.3, Sz.85 [4.Coda; Allegro molto]

ベートーベン以降最大の業績

音楽を聞くのに、「分かる」「分からない」というのはちょっとおかしな表現ですから、もう少し正確に表現すれば、全く心の襞にふれてこようとしない「異形の姿」に「のけぞって」しまうのです。

とにかく古典派やロマン派の音楽に親しんできた耳にはとんでもなく抵抗感のある音楽です。そこで正直な人は、「こんな訳の分からない音楽を聞いて時間を過ごすほどに人生は短くない」と思ってプレーヤーの停止ボタンを押しますし、もっと正直な人は「こんな作品のどこがベートーベン以降の最大の業績なんだ!専門家の連中は馬鹿には分からないというかもしれないが、そんなの裸の王様だ!!」と叫んだりします。

しかし、作品そのものに関する専門家の意見というのはとりあえずは尊重しておくべきものです。伊達や酔狂で「ベートーベン以降の最大の業績」などという言葉が使えるはずがありません。今の自分にはとてもつき合いきれないけれど、いつかこの作品の真価に気づく日も来るだろう!ということで、とりあえずは買ってきたCDは棚にしまい込んでおきます。

そして、何年かしてからふと棚にバルトークのCDがあることに気づき、さらに「ベートーベン以降の最大の業績」という言葉が再び呪文のようによみがえってくるので、またまた魔が差してプレーヤーにセットすることになります。しかし、残念なことに、やはり何が何だか分かりません。

そんなときに、また別の専門家のこんな言葉が聞こえてきたりします。

「バルトークの弦楽四重奏曲を聴いて微笑みを浮かべることができるのは狂人だけかもしれない。」

「バルトークの弦楽四重奏曲は演奏が終わった後にやってくる無音の瞬間が一番美しい!」

全くもって訳が分からない!

しかし、そんなことを何度も繰り返しているうちに、ふとこの音楽が素直に心の中に入ってくる瞬間を経験します。それは、難しいことなどは何も考えずに、ただ流れてくる音楽に身を浸している時です。

おそらく、すごく疲れていたのでしょう。そんな時に、ロマン派の甘い音楽はかえって疲れを増幅させるような気がするので、そういうものとは全く無縁のバルトークの音楽をかけてみようと思います。ホントにぼんやりとして、全く何も考えずに流れきては流れ去っていく音の連なりに身を浸しています。すると、何気ないちょっとしたフレーズの後ろからバルトークの素顔がのぞいたような気がするのです。

それは、ヨーロッパへの訣別の音楽となった第6番の「メスト(悲しげに)」と題された音楽だけではなく、調性が破棄され、いたるところに不協和な音が鳴り響く3番や4番の作品からも感じ取れます。もちろん、それらの作品からは、「メスト」ではなくて「諧謔」や「哄笑」であったりするのですが、しかし、そういう隙間から戦争の世紀であった20世紀ならではの「悲しみ」の影がよぎったりするのです。

今までは全くとりつくしまのなかった作品の中に、バルトークその人の飾り気のない素顔を発見することで、なんだか「ウォーリーを探せ!」みたいな感じで作品に対峙する手がかりみたいなものを見出したような気がします。

そんなこんなで、聞く回数が増えてくるにつれて、今度はこの作品群に共通する驚くべき凝集力と、「緩み」というものが一瞬たりとも存在しない、「生理的快感」といっていいほどの緊張感に魅せられるようになっていきます。そして、このような緊張感というものは、旋律に「甘さ」が紛れ込んだのでは台無しになってしまうものだと納得する次第です。

また、専門書などを読むと、黄金分割の適用や、第3楽章を中心としたアーチ型のシンメトリカルな形式などについて解説されていて、そのような知識なども持ってバルトークの作品を聞くようになると、流れきては流れ去る音の背後にはかくも大変な技術的な労作があったのかと感心させられ、なるほど、これこそは「ベートーベン以降最大の業績」だと納得させられる次第です。

ざっと、そんなことでもなければ、この作品なじむということは難しいのかもしれません。

ユング君にとってバルトークの音楽は20世紀の音楽を聞き込んでいくための試金石となった作品でした。とりわけ、この6曲からなる弦楽四重奏曲は試金石の中の試金石でした。そして、これらの作品を素直に受け入れられるようになって、ベルクやウェーベルンなどの新ウィーン学派の音楽の素晴らしさも素直に受け入れられるようになりました。

音楽というのは、表面的には人の心にふれるような部分を拒絶しているように見えても、その奥底には必ず心の琴線に触れてくるものを持っているはずです。もし、ある作品が何らかのイデオロギーの実験的営みとして、技術的な興味のみに終始して、その奥底に人の心にふれてくるものを持たないならば、その様な作品は一時は知的興味の関心を引いて評価されることがあったとしても、時代を超えて長く聞き続けられることはないでしょう。なぜならば、知的興味というものは常に新しいものを求めるものであり、さらに新しい実験的試みが為されたならば古いものは二度と省みられることがないからです。

それに対して、一つの時代を生きた人間が、その時代の課題と正面から向き合って、その時代の精神を作品の中に刻みこんだならば、そして新しい技術的試みがその様な精神を作品の中に刻み込むための手段として活用されたならば、その作品の価値は時代を超えて色あせることはないはずです。その刻み込まれた精神が、それまでの伝統的な心のありようとどれほどかけ離れていても、それが時代の鏡としての役割を果たしているならば、それは必ず聞く人の心の中にしみこんでいくはずです。

おそらく、大部分の人はこの作品を拒絶するでしょう。今のあなたの心がこの作品を拒絶しても、それは何の問題ではありません。心が拒絶するものを、これはすぐれた作品だと専門家が言っているからと言って無理して聞き続けるなどと言うことは全く愚かな行為です。

しかし、自分の心が拒絶しているからと言ってそれをずっと拒絶するのはもったいなさすぎます。

人は年を経れば変わります。

時間をおいて、再び作品と対峙すれば、不思議なほどにすんなりとその作品が心の中に入ってくるかもしれませんし、時にはそれが人生におけるかけがえのない作品になるかもしれません。

心には正直でなければいけませんが、また同時に謙虚でもなければいけません。そのことをユング君に教えてくれたのがこの作品でした。

弦楽四重奏曲第3番 Sz.85(1927年作曲/1928年初演)

バルトークは過去の偉大な作曲家たちよりは、同時代の作曲家たちから学ぶことが多かった音楽家でした。ですから、12音による無調の音楽を創始したシェーンベルグからも大きな影響を受け尊敬もしていました。この第3番の四重奏曲は、その様なシェーンベルグの無調音楽にもっとも強く影響を受けた作品です。

しかし、この作品は単に12音音楽に影響を受けているというに留まらず、わずか15分程度の短い作品の中に強烈な不協和音や複雑きわまるポリリズム(パートごとに異なるリズムを刻む事をこういうそうです)、さらには表現の幅を広げるための様々な特殊奏法が駆使されているという点にも着目する必要があります。バルトークという人は偏見なしに様々な音楽潮流を受け入れた人ですが、決してそれらの物まねで終わることを良しとはしない音楽家でした。

バルトークは「民謡には全て調性が存在する」といって、やがてはシェーンベルグの無調の音楽からは離れていくのですが、それをもって、バルトークの後退とか妥協とかいう人が存在します。

しかし、それは誤った考え方です。彼の本質は時代の流行を追うような浮薄なものにあるのではなく、あくまでもハンガリーの民謡音楽の中に根を下ろしていたのですから、無調の音楽とは双曲線のように限りなく接近することがあったとしても、それは決して相まみえることなくやがては離れていくのが定めなのです。

なお、この作品は最初のアメリカへの演奏旅行の時に携帯され、その時にフィラデルフィア音楽基金協会主催の作曲コンクールに出品されて優勝しています。その時の優勝賞金は3000ドルだったそうですが、第1次世界大戦後のハンガリーの政治的混乱に巻き込まれて冷遇されていたバルトークにとっては、経済的苦境を抜け出すための貴重な収入となったようです。そのことは、当時のアメリカではどのような音楽潮流がもてはやされているかを象徴する出来事であり、それは同時に後のアメリカ亡命で彼が冷遇されることを予見させるのに十分な出来事でもありました。

一切の物語性を排除して、まさに純粋な音響の構築物として構築している

バルトークの弦楽四重奏曲というのは、その分野においてはベートーベン以降最大の業績だといわれています。しかし、実際にその音楽を耳にしてみればかなりの人がノックアウトを喰らうはずです。古典派からロマン派の音楽に親しんだ耳からすれば、それは何とも心にしっくりとは来ない「厳しい響き」が続きます。

そして、この「定番中の定番」と言われるジュリアード弦楽四重奏団による63年盤は、そう言う「厳しい響き」に真っ直ぐに焦点を定めて、それを徹底的に追求した演奏です。

おそらく、ここまで厳しい響きに満ちた演奏は他に思い当たりませんから「定番中の定番」と呼ばれるのでしょうが、それ故に、これは一番最初に聞いてはいけない録音なのかも知れません。

例えば、既にアップしてあるモノラル録音盤の方も厳しいことは厳しい演奏なのですが、作品の真価を伝えようとする熱さと、その熱さに由来する人肌の温もりみたいなものは残っていました。

ハンガリー弦楽四重奏団の演奏となると、それは明確に民族的な濃厚さをまとっていました。

それらは、ロマン派の音楽に「未練」を残した耳で対峙しても、どこかに引っかかりを感じることが出来ました。

ハンガリー弦楽四重奏団なんかだと、かなり「未練」を残していても大丈夫な「緩さ」がありました。

しかし、このジュリアードの63年盤にはそう言う「手加減」は一切ありません。

ですから、聞き手にしてみれば、そう言う「未練」はしっかりと立ちきって向き合う必要がありますし、それが断ち切れないのならば「聞くだけ時間の無駄」と言うことになります。

ですから、少しばかり時間をおいてからこの録音をアップしたのはかえってよかったのかも知れません。(・・・等と、勝手な自己弁護です・・・。)

バルトークの弦楽四重奏曲の世界と向き合うには「物語性」などに取っかかりを求めてもどうしようもありません。とりわけ3番から5番あたりの作品に関してははっきりとそう言いきれるでしょう。

ですから、物語ではなくてそこで展開される多様な響きの世界に身をゆだねることが必要なのです。

そして、その多様な響きを実現するために、バルトークは民族音楽から学びととった語法から始まって、バロックに遡るようなポリフォニックな音楽語法まで、それこそありとあらゆるノウハウをつぎ込んでいるのです。

もちろん、聞き手はそんな小難しいことは一切考えなくても、流れ来ては流れ去っていく響きに耳を傾けていれば、そこで展開される響きの多様さに心奪われることになるのです。

ですから、聞き手として、そう言う「響きの多様さに焦点を当てる」という腹をくくれば、一切の物語性を排除して、まさに純粋な音響の構築物として構築しているジュリアードの演奏は最適なのです。

そして、こういう演奏を聞いた後に、もう一つ名盤として誉れの高いアルバン・ベルク弦楽四重奏団の録音を聞いてみると、それは古典派以降の伝統の中でいささか行儀よくおさまってい事にも気付くはずであり、なるほどそれ故にこれが未だにスタンダードとしての地位を失わないのだと納得がいくはずです。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2018-10-15:スペードのクラウス

- 私も若いころは全くだめでした。還暦を超えてから聴き直しても、のけぞりはしないまでも繰り返して聴きたい曲とは思えなかったんですが、ところが、つい最近、何気なく聴いていて何か頭の中にしみ込んでくるような不思議な感覚になり、全6曲を一気に聴き通してしまいました。そのときからです。自分にとってすごく大切な音楽になり、毎日どれかの曲を聴いていますし、休みの日は必ずといっていいほど全6曲を聴いています。ですから、ここにユングさんが書かれているとおりに自分がなって、心から共感をおぼえます。ジュリアードにはこの後の再録音もありますが、私はこの2回目の録音に心惹かれます。鋭いまでのアプローチにすごく説得力があります。6曲の中では3番が一番好みかな。

2021-09-13:りんごちゃん

- 「現代音楽」というものは難しいのですが、それを難しくしている最大の要因は聞き手の先入観にあるのかもしれません

バルトークのピアノ協奏曲第三番を「退嬰的」であるとみなす人もいたようですが、音楽というものに求められる魅力がこれだけあからさまにあふれる作品をそのように評価するためには、その魅力に目をつぶり、自分の持つ先入観に固執する必要があるでしょう

この人は、調性を持った音楽は現代の音楽にふさわしくないという先入観に従属しているだけなのでして、その音楽が与えてくれる喜びよりもその先入観のほうを大切にせざるを得ないだけなのです

人間はそういった先入観にとらわれ、それを擁護するように考え行動するものなのでして、その能力があればこそ、人間はルールというものをもち、社会的存在として生きてゆくことができるのです

わたしたちは、明瞭な調性感を持ち、美しい旋律でありますとか、協和音と不協和音の醸し出す美しい響きですとか、それらの並びがもたらす和声的な力の導き出す魅力といったものを与えてくれる音楽に慣れておりますので、音楽にそういったものを求めるのが当然となっておりまして、彼とは逆のそういった先入観にとらわれている間は、それを与えてくれない音楽は理解できずそれを拒絶する他ないのです

管理人さんやわたしの前に投稿された方のコメントには、人間がそういった先入観から解放される瞬間というある意味劇的なシーンが明瞭に描かれているのですが、こういった体験が率直に描かれた文章というものは不思議な感慨に満たされる大変良いものですよね

わたしは音楽の効果音的側面を無視してしまいがちでして、音というよりはその先に現れるなんともいえない魅力の方ばかりに注目してしまいがちなので、比較的そういった先入観にとらわれずこの作品に接することが出来たのは幸運だったようです

弦楽四重奏曲の第三番は、彼の弦楽四重奏曲の中では一番無調に接近した時期の作品のようです

無調の音楽というものはひらすら不協和音を並べてゆくわけですが、実際のところその不協和音自体が不愉快というわけではないのです

不協和音というものはバッハやモーツァルトにも当然いくらでもでてくるのですが、彼らの使用する不協和音が耳障りに感じられるのは、マタイ受難曲の「バラバ!」のシーンのようにそれをあえて意図しているケースくらいのものでして、基本的にはまず見当たらないでしょう

無調の音楽の不協和音が不愉快なのは、それがべったりと並べ続けられるところにあるのです

そこに明確な変化が見当たらず単調なので、単独でも不安や緊張を感じさせるような不協和音の連続がなおさら不快なものに聞こえてしまうのです

人間は真面目な顔やら笑顔やら驚きやら悲しみと言った様々な表情を見せるものですし、その表情の変化に魅力を感じるものです

役者は辛そうな表情や悲しそうな表情も見せるのでして、観客はそれに魅力を感じるのです

これが、しかめっ面あるいは苦痛に歪んだ顔をひたすら見せ続けられたら、見る方も苦痛というものでしょう

無調の音楽の不協和音はただ不協和なところだけが聞き苦しいのではなく、その出口が見いだせないところに聞き苦しさがあるのです

言葉を変えますと、調性をもった音楽ではそういった表情の変化に相当する魅力が間違いなく存在するのですが、無調の音楽では従来の音楽の持つそういった魅力の源泉が欠けてしまうので、過去の音楽と同じように作ったのではその大きな欠落のぶん魅力に大きく劣るものになってしまうはずです

バルトークの音楽は本人によれば無調ではないらしいのですが、過去の和声的な音楽と比較しますと、不協和音がべったりと並べられそれがどぎつく響きがちであるのは確かですし、その程度はこの曲あたりで頂点に達すると言ってもよいのでしょう

今述べたような類の大きな欠落もまたこの曲あたりで頂点に達せざるを得ないのは間違いないのでして、この曲で様々に凝らされた趣向あるいは工夫はその欠落を埋めるために行われているのでしょう

不協和音がべったり並べられていると申しましても、よく聞きますとそこには表情の変化のようなものは確かにあるのです

そのいずれもが、聞き手の心を鋭利なナイフで切り裂きにかかるかのようなものであるのも間違いないのですが

その表情の変化は和声の進行によってではなく、音形やリズムや強弱あるいは奏法といったものの繊細な変化によってもたらされるのです

音形やリズムや強弱の変化あるいは特殊奏法などが明瞭かつ頻繁に行われるのは、もちろんべったりとした不協和音の連続の中に表情の変化をもたらすためでもあるのですが、より積極的には、和声自体に音楽を牽引する力が失われ、その代わりとなるものが必要だからなのです

この曲は弦楽で演奏されるにも関わらずその弦楽を打楽器のように使用するシーンが多いようですが、その音楽が無調に傾くほど音高に意味はなくなり和音は差異あるいは前後関係の感じられないべったりとした不協和音の連続になるのですから、音楽の主役は旋律や和声からリズムに交代するのでして、そこに忠実になればなるほど彼の音楽ではどの楽器も打楽器化してゆくのです

違う言い方をいたしますと、彼の音楽で打楽器化から楽器たちが解放された瞬間こそ、その音楽があるべき地点にようやく到達したといってもよいのでしょうね

彼の音楽は無調ではないはずなのですから

この曲の第2楽章はソナタ形式がとられているようです

古典的なソナタ形式では、自宅からお出かけして帰宅するとでもいった三部形式のもたらす効果を、お出かけの際は第2主題を属調で演奏することでそのそわそわしたところが感じられ、帰宅した後はそれが主調で再現されるため同じものを聞いても我が家の懐かしさや安堵感を感じるといったように、より精緻に表現しているのです

こういった効果はその形式自体がもたらすものでして、ひとつの形式を採用するということは、その形式のもつ強力な効果とその手垢のついた既視感を同時に受け入れるということなのです

西洋音楽の調性と機能和声に基づいて音楽を作るというところにも、もちろん同じようなことは言えるでしょう

既視感を受け入れるということはそのマンネリズムをも受け入れることになるのですが、どの分野でも製作者というものは既視感を嫌います

ここでのソナタ形式がどのようなものであるのかわたしにはよくわかりませんが、その姿を容易に追うことが出来ないようなものとなっているのには、あるいはそういった事情もあるのでしょう

ロマン派以降の音楽で、機能和声の役割が次第に崩れ無調に傾くのも、その既視感がもたらすマンネリズムを必死に回避しようと音楽界全体がのたうち回った結果なのかもしれません

わたしはその時代の音楽には疎いのでその辺の事情は知りませんが

あらゆる既視感を回避しようとした先には、シェーンベルクのところでも申しましたように混沌しかないのでして、バルトークはおそらくはじめからそれに気づいているのです

無調に偏るほど音楽はそれ自体の秩序と牽引力を失うので、かつては調性と機能和声が担当していたそれを何らかの形で与える必要があります

彼はここで、ソナタ形式に限らず、対位法的な技法ですとかどこに起源があるのかわからない独特のリズムあるいは特殊奏法など、いずれもかつて使用され一度は手垢がついたはずのものを積極的に取り入れることで、その形式がもたらす秩序と牽引力に頼りつつ、かつ既視感が感じられないように魅力的な音楽を作ろうと、調性と機能和声のもたらす力が失われた音楽の中での可能性の限界を追求しようとしているようにわたしには聞こえます

その一方で、シェーンベルクのところでも申しましたように、音楽の中核となる部分を無調という非音楽的な営みの上におきつつ、その周辺部の力で無理やり音楽にもっていこうとする試み自体は、わたしには大変ちぐはぐなもののようにも思えるのです

この時期の作品はたぶん、彼なりに行き着くところまで行ってみようとした試行錯誤のひとつなのでして、調性とそれを支える彼独自の和声法をどのように扱うべきか彼はおそらく手探りしているのでしょう

わたしは、彼のピアノ協奏曲第三番には音楽というものに求められる不思議な魅力をあからさまに感じますし、彼は少なくともその晩年にはそれを手にしていたのです

弦楽四重奏曲第三番やこの時期の彼の作品は、そういった種類の力をあからさまに発揮しているようにはわたしには見えません

その意味でもわたしはこの時期の作品を試行錯誤であると感じるのでして、その技術的到達点に目を向けている人たちとわたしの聞いているものは、たぶんいくらか違うのです

もっとも、わたしはどの作曲家に対しても特定の一つの曲を偏愛しがちなので、バルトークではそれがたまたまピアノ協奏曲第三番であったというだけの話に過ぎないのかもしれませんね

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-28]

グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調 作品82(Glazunov:Violin Concerto in A minor, Op.82)(Vn)マイケル・レビン:ロヴロ・フォン・マタチッチ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1954年12月17日録音(Michael Rabin:(Con)Lovro von Matacic The Philharmonia Orchestra Recorded on December 17. 1954)

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

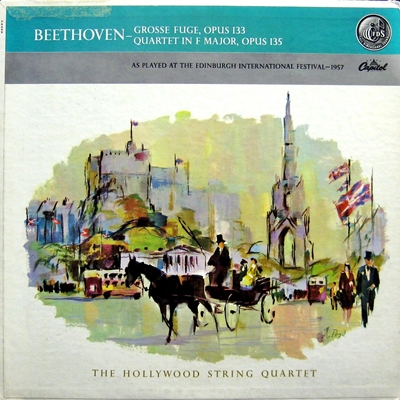

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

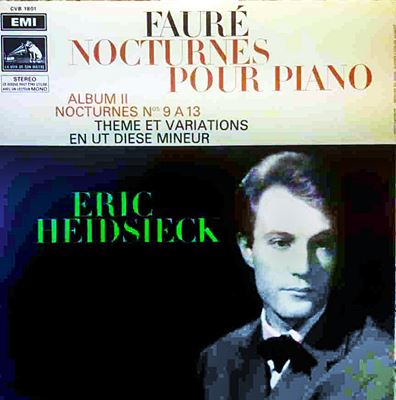

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

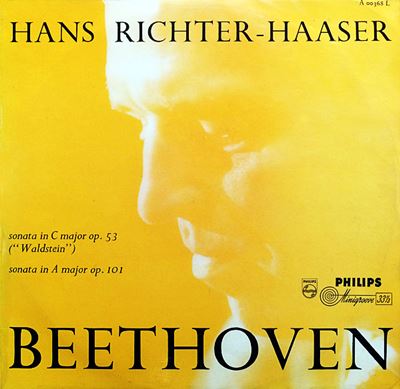

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)