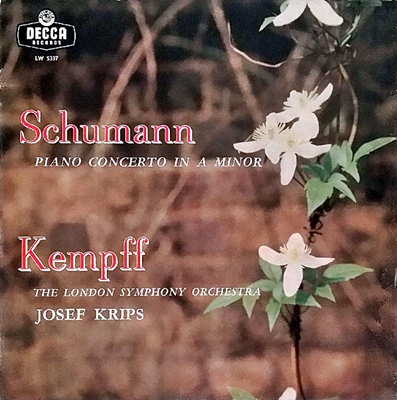

Home|ケンプ(Wilhelm Kempff)|シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

シューマン:ピアノ協奏曲 イ短調 作品54

(P)ヴィルヘルム・ケンプ ヨゼフ・クリップス指揮 ロンドン交響楽団 1953年9月録音

Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54 [1.Allegro affetuoso]

Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54 [2.Intermezzo]

Schumann:Piano Conserto in A minor Op.54 [3.Allegro vivace]

私はヴィルトゥオーソのための協奏曲は書けない。

そして、その幻想曲をもとに、さらに新しく二つの楽章が追加されて完成されたのがこの「ピアノ協奏曲 イ短調」です。

協奏曲というのは一貫してソリストの名人芸を披露するためのものでした。

そういう浅薄なあり方にモーツァルトやベートーベンも抵抗をしてすばらしい作品を残してくれましたが、そういう大きな流れは変わることはありませんでした。(というか、21世紀の今だって基本的にはあまり変わっていないようにも思えます。)

そういうわけで、この作品は意図的ともいえるほどに「名人芸」を回避しているように見えます。いわゆる巨匠の名人芸を発揮できるような場面はほとんどなく、カデンツァの部分もシューマンがしっかりと「作曲」してしまっています。

しかし、どこかで聞いたことがあるのですが、演奏家にとってはこういう作品の方が難しいそうです。

単なるテクニックではないプラスアルファが求められるからであり(そのプラスアルファとは言うまでもなく、この作品の全編に漂う「幻想性」です。)、それはどれほど指先が回転しても解決できない性質のものだからです。

また、ショパンのように、協奏曲といっても基本的にはピアノが主導の音楽とは異なって、ここではピアノとオケが緊密に結びついて独特の響きを作り出しています。この新しい響きがそういう幻想性を醸し出す下支えになっていますから、オケとのからみも難しい課題となってきます。

どちらにしても、テクニック優先で「俺が俺が!」と弾きまくったのではぶち壊しになってしまうことは確かです。

これほど雄弁に語りかかけてくるケンプのピアノというのも珍しいのではないでしょうか

当然の事ながら、この録音でまず最初に言及すべきはケンプであるべきでしょう。しかし、それはひとまず脇において(^^;、クリップスのあわせ上手について一言触れておきたいと思います。

クリップスのあわせ上手と言うことで真っ先に思い浮かぶのは、ルービンシュタインと録音したベートーベンのコンチェルトです。

何しろ、ルービンシュタインという人は「自分が弾くピアノの音はくまなく聞き手の耳に届かなければいけない」と宣言して憚らない人だったのです。そして、その宣言は協奏曲においても持ち込まれるのですから、それにあわせる指揮者はたまったものではありません。

しかし、その難儀な仕事を見事にやり遂げていたのがクリップスだったのです。

ルービンシュタインは自分の興が趣くままに好き勝手、自由に演奏していて、そう言うわがままなピアノに対して「これしかない」と言うほどの絶妙なバランス感覚でオケをコントロールしていたのがクリップスだったのです。

そして、あの録音は1956年に行われたものですから、オケとピアノのバランスを後から調整することは技術的にはほとんど不可能な時代でした。

あの絶妙なバランスはクリップスという指揮者の名人芸が為し得たものだったのです。

そして、何が言いたいのかと言えば、ここでもそう言うクリップスの名人芸が遺憾なく発揮されていると言うことを指摘したかったのです。

ここでのケンプは後年のケンプからは想像も出来ないほどに雄弁です。

ケンプといえばモノローグのようにポツリポツリという感じでピアノを語らせる人でした。

そのポツリポツリという感じが、何となく指が十分にまわっていないように感じられるので、それがテクニックの弱さとして批判されることも多かった人でした。

もちろん、バリバリと指がまわるタイプでないことは確かなので、それはケンプという人の一つの側面を言い当てていることは否定できないのですが、しかし、「それでお仕舞い」と言ってしまうと、その背景にある「美しさ」を見落としてしまうことにつながります。

しかし、そう言うことは、彼が60年代に集中的の録音したベートーベンやシューベルトのソナタを取り上げるときに話題にしましょう。

ここでは、そう言うことはほとんど関係ありません。

そして、ある意味では「我が儘」と言ってもいいほどに「雄弁」なケンプというのは珍しいと思うのですが、それも、おそらくはクリップスという指揮者に対する信頼があってのことだったはずです。

それほどまでに、実に上手くクリップスはケンプのピアノに寄り添っています。

この録音は明らかに主導権はケンプの方にあります。

オケがピアノの響きを妨げるような場面は一瞬として存在しないのですが、オケが前面に出てくる場面ではしっかりと鳴らし切っています。

ケンプは自分の興が趣くままにかなり自由に、そして雄弁に演奏しているのですが、そう言う雄弁なピアノに対して絶妙なバランス感覚でオケをコントロールしているのはクリップスです。

しかしながら、これほどにあわせ上手なクリップスなのですが、指揮者としての評価はそれほど高くはありません。

彼がウィーンフィルから受けた仕打ちの酷さは既に「伝説」となっています。

やはり、こういう世界では、あわせるのが上手と言うだけでは突き抜けるのは難しいと言うことなのでしょう。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-25]

ハイドン:弦楽四重奏曲第60番 イ長調 Op.55, No.1, Hob.3:60(Haydn:String Quartet No.60 in A Major, Op.55, No.1, Hob.3:60)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-22]

ベートーヴェン:弦楽三重奏曲 第1番 変ホ長調, Op.3(Beethoven:String Trio in E-flat major, Op.3)パスキエ・トリオ:1950年代録音(Pasquier Trio:Recorded on 1950s)

[2026-02-18]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第16番へ長調, Op.135(Beethoven:String Quartet No.16 in F major Op.135)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年4月22日,5月11日&6月1日,3日,12日,20日録音(The Hollywood String Quartet:Recorded on April 22, May 11 & June 1, 3, 12, 1957)

[2026-02-16]

スメタナ:わが故郷より(Smetana:from my hometown)(Vn)ヴァーシャ・プシホダ:(P)リディア・ベフトルト 1949年録音(Vasa Prihoda:(P)Lydia Beftot Recorded on 1949)

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)