Home|アニー・フィッシャー(Annie Fischer)|モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466(cadenzas:Beethoven)

モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466(cadenzas:Beethoven)

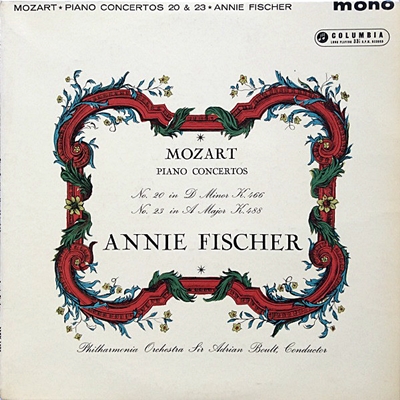

(P)アニー・フィッシャー エードリアン・ボールト指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1959年2月13日~15日&4月22日録音

Mozart:Piano Concerto No.20 in D minor, K.466 [1.Allegro]

Mozart:Piano Concerto No.20 in D minor, K.466 [2.Andante]

Mozart:Piano Concerto No.20 in D minor, K.466 [Allegro vivace assai]

ここには断絶があります。

- 第20番 K.466:1785年2月10日完成

- 第21番 K.467:1785年3月9日完成

- 第22番 K.482:1785年12月16日完成

- 第23番 K.488:1786年3月2日完成

- 第24番 K.466:1786年3月24日完成

- 第25番 K.491:1786年12月4日完成

9番「ジュノーム」で一瞬顔をのぞかせた「断絶」がはっきりと姿を現し、それが拡大していきます。それが20番以降の作品の特徴です。

そして、その拡大は24番のハ短調のコンチェルトで行き着くところまで行き着きます。そして、このような断絶が当時の軽佻浮薄なウィーンの聴衆に受け入れられずモーツァルトの人生は転落していったのだと解説されてきました。

しかし、事実は少し違うようです。

たとえば、有名なニ短調の協奏曲が初演された演奏会には、たまたまウィーンを訪れていた父のレオポルドも参加しています。そして娘のナンネルにその演奏会がいかに素晴らしく成功したものだったかを手紙で伝えています。

そして、これに続く21番のハ長調協奏曲が初演された演奏会でも客は大入り満員であり、その一夜で普通の人の一年分の年収に当たるお金を稼ぎ出していることもレオポルドは手紙の中に驚きを持ってしたためています。

そして、この状況は1786年においても大きな違いはないようなのです。

ですから、ニ短調協奏曲以後の世界にウィーンの聴衆がついてこれなかったというのは事実に照らしてみれば少し異なるといわざるをえません。

ただし、作品の方は14番から19番の世界とはがらりと変わります。

それは、おそらくは23番、25番というおそらくは85年に着手されたと思われる作品でも、それがこの時代に完成されることによって前者の作品群とはがらりと風貌を異にしていることでも分かります。

それが、この時代に着手されこの時代に完成された作品であるならば、その違いは一目瞭然です。

とりわけ24番のハ短調協奏曲は第1楽章の主題は12音のすべてがつかわれているという異形のスタイルであり、「12音技法の先駆け」といわれるほどの前衛性を持っています。

また、第3楽章の巨大な変奏曲形式もきくものの心に深く刻み込まれる偉大さを持っています。

それ以外にも、一瞬地獄のそこをのぞき込むようなニ短調協奏曲の出だしのシンコペーションといい、21番のハ長調協奏曲第2楽章の天国的な美しさといい、どれをとっても他に比べるもののない独自性を誇っています。

これ以後、ベートーベンを初めとして多くの作曲家がこのジャンルの作品に挑戦をしてきますが、本質的な部分においてこのモーツァルトの作品をこえていないようにさえ見えます。

カデンツァの問題について調べてみようと思わせてくれたことも、このフィッシャー録音のもう一つの賜物でした

フィッシャーはサヴァリッシュとのコンビでモーツァルトの協奏曲を2曲(21番&22番)録音しているのですが、その翌年に今度はボールトとのコンビで2曲録音しています。録音のクレジットを見てみれば「1959年2月13日~15日&4月22日録音」となっていますから、相変わらずの「フィッシャー・ペース」です。

しかし、サヴァリッシュ先生には申し訳ないのですが、ここで聞くことのできるボールトのサポートは流石です。柔らかくふんわりとした響きでフィッシャーのピアノを包み込んでいくかのようです。

そして、そう言う舞台の設えに安心したのか、サヴァリッシュの時のように居丈高になることはなく、ほどよく粒立ちのよい透明感のある響きで音楽を紡いでいきます。

そして、カデンツァに関しても20番ではベートーベンのものを、23番に関してはモーツァルトが総譜の中に唯一カデンツァを書き込んでいる作品ですから、当然の事ながらそのままモーツァルトのカデンツァを採用しています。

そう言う意味では、この前年サヴァリッシュと録音した演奏と較べるとカデンツァも含めて常識的な範囲に収まっています。

しかし、こういう演奏を聴いていると、聞き手というのは随分と勝手で贅沢なものだと気づかされるのです。

このボールトとのモーツァルトは申し分なく美しい演奏ですから、それに対して何の文句もありません。しかし、あれこれと問題が多いとは思いながらも、前年のサヴァリッシュと録音の尖った部分の面白さを思い出すと「かすかな物足りなさ」を感じてしまうのです。

もちろんそんな事は勝手な話ではあるのですが。

なお、このカデンツァの問題について調べてみようと思わせてくれたことも、このフィッシャー録音のもう一つの賜物でした。

フィッシャーは50年代から60年代にかけて6曲のコンチェルトの録音を残しているのですが、そこで採用しているカデンツァは以下の通りです。

ヴォルフガング・サヴァリッシュ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1958年2月28日&3月1日,2日&10日録音

- モーツァルト:ピアノ協奏曲第21番 ハ長調 K.467(cadenzas:Busoni)

- モーツァルト:ピアノ協奏曲第22番 変ホ長調 K.482(cadenzas:Hummel)

エードリアン・ボールト指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1959年2月13日~15日&4月22日録音

- モーツァルト:ピアノ協奏曲第20番 ニ短調 K.466(cadenzas:Beethoven)

- モーツァルト:ピアノ協奏曲第23番 イ長調 K.488(cadenzas:Mozart)

エフレム・クルツ指揮 ニュー・フィルハーモニア管弦楽団 1966年5月14日,16日,17日&6月17日,20日録音

- モーツァルト:ピアノ協奏曲第24番 ハ短調 K.491(cadenzas:Hummel)

- モーツァルト:ピアノ協奏曲第27番 変ロ長調 K.595(cadenzas:Mozart)

この選択を見てみると、明確なポリシーが見えてきます。

一つは、モーツァルトが何らかの形でカデンツァを書き残している作品についてはそれを尊重し(23番&27番)、書き残していないものについてはロマン派的感性を羽ばたかせたものを採用していることです。

それじゃ20番のベートーベンはどうなんだと言われそうですが、聞いてみれば分かるように、それは古典派の佇まいよりはこのデモーニッシュな音楽に内包されたロマン的な感情に呼応したものであることは容易に聞き取れるはずです。

個人的に言えば、23番に関してもブゾーニのぶっ飛んだカデンツァが存在していますから、それを採用してほしかったなとは思うのですが、そのあたりがフィッシャーなりの自制心のラインだったのでしょう。

そう言えば、この23番のブゾーニのカデンツァを巡って、アバドとグリモーが喧嘩別れした話が伝わっています。確かに、どのようなカデンツァを採用するかはソリストの権限であるというグリモーの言い分は筋が通っているように聞こえますが、モーツァルトのカデンツァを練習もしていなかったというのはいかがなものかと思われます。

実は、この23番の総譜にモーツァルト書き込んだカデンツァは通常のカデンツァとは随分と雰囲気が異なっていて、カデンツァの中に楽章の主題は出てきませんから、ボンヤリ聞いていると通常のソロパートが始まったように聞こえてしまいます。

一般的にこの時代の協奏曲のカデンツァというのが、オケが主和音で終始した後に独奏ピアノがその楽章の主題を歌い出し、それをあれこれ展開させた後に属和音上のトリルなどでオケに引き渡すというのが「お約束」です。

モーツァルトはその様なお約束を拒否するために唯一この作品だけは総譜の中にカデンツァを書き込んだことは明らかですから、それを拒否するにはそれなりの理由が必要です。

しかし、上記の記述を信ずるならばグリモーはそのモーツァルトのカデンツァを練習もしていなかったそうですから、いかがなものかと思われます。

なお、上記のレポートはこの喧嘩の原因を常に主導権を握ることになれたアバドの狷介な性格に帰することでグリモーに肩入れをしていますから、おそらく彼女が練習していなかったことは事実でしょう。

話はいささか横道にそれましたが、事ほど左様にカデンツァを巡る問題は姦しくなるのです。

そして、グリモーはその後別のオケとこの作品を録音しなおして、目出度くブゾーニのカデンツァを採用しているのですが、なぜか併録されている19番では大人しくモーツァルトのカデンツァを採用しています。グリモーを貶めるつもりはありませんが、彼女の立ち位置が見えにくいことは否定できません。

なお、モーツァルトは20番までの作品に関しては幾つかの例外を除いて、総譜とは別にカデンツァの「例」をスコアとして残していますが、20番以降では23番と27番しか書き残していません。

「Wikipedia」の「カデンツァ」の項目には「作曲家によってカデンツァの捉え方に相違があり、古典派(後期のモーツァルト・ベートーヴェン)では演奏者の独断を許さない作曲者の強い支配性がカデンツァまで作り付けにして演奏者を拘束している。」と書いているのは明らかに誤りです。

また、モーツァルトの協奏曲においてカデンツァがあまり自分で作曲されない理由について述べているサイトもあります。

しかし、私が調べた範囲ではモーツァルトがカデンツァを残さなかった作品に関しては、大部分のピアニストが自作のカデンツァを採用しています。手元にある「全集」を調べてみた範囲では、アンダもブレンデルも内田も、全員が自作のカデンツァを採用しています。

ですから、現在のピアニストがモーツァルトの協奏曲において自作のカデンツァを書かないというのも誤りかと思われます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)