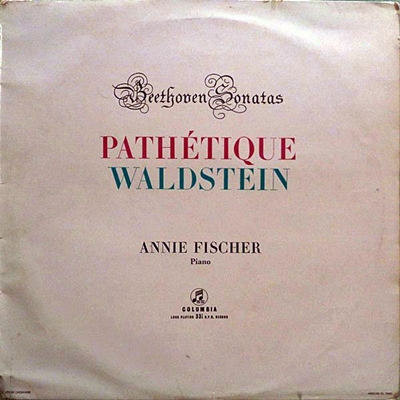

Home|アニー・フィッシャー(Annie Fischer)|ベートーベン:ピアノソナタ第21番「ワルトシュタイン」 ハ長調 作品53

ベートーベン:ピアノソナタ第21番「ワルトシュタイン」 ハ長調 作品53

(P)アニー・フィッシャー 1957年6月3,4,12,13日録音

Beethoven:Piano Sonata No.21 in C major Op.53 "Waldstein" [1.Allegro con brio]

Beethoven:Piano Sonata No.21 in C major Op.53 "Waldstein" [2.Introduzione: Adagio molto]

Beethoven:Piano Sonata No.21 in C major Op.53 "Waldstein" [3.rondo: Allegretto moderato - Prestissimo]

ベートーベンの中期を代表する傑作の一つです。

ベートーベンはこの作品に先立って作品31の3つのソナタを書いているのですが、そこで彼ははっきりと「新しい道」を進むことを目指すを明言しています。そして、その「新しい道」を目指した最初の到達点が「テンペスト(作品31の2)」だったとすれば、この「ワルトシュタイン」はその様な営為が新しい段階に達したことを宣言したソナタだと言えます。

このソナタには、私たちがベートーベンという名前を聞いたときに連想するもの、巨大であり力強く、そして頂点に向かって驀進していく姿が刻み込まれています。さらに、付け加えれば、そう言う激しさの傍らに豊かな叙情性も息づいています。それはもう、今までのピアノソナタにはなかったような演奏効果をが盛り込まれていて、誰かが言ったように「天空を仰ぎ見るような」音楽が立ちあらわれるのです。

そして、その営為はピアノソナタだけにとどまるわけではなく、まさにこの時期に「エロイカ」「クロイツェル」「フィデリオ」、そしてピアノソナタではもう1曲「アパショナータ」などが生み出されるのです。

なお、表題となっているワルトシュタインは、ベートーベンのパトロンの一人であったワルトシュタイン伯爵によるものです。

ワルトシュタイン伯爵はウィーン出身の貴族なのですが、ボンを訪れたときにベートーベンと知り合ってその才能を見いだした人物です。

もちろんお金持ちだったので経済的に大きな支援を与えた人物なのですが、それ以上に豊かな教養の持ち主としてベートーベンの精神的成長に大きく寄与した人物として注目に値します。

そして、ベートーベンがボンを離れてウィーンに向かうことを後押しした人物であり、「モーツァルトの精神をハイドンから受け取りなさい」と言って、ウィーンに旅立つベートーベンを励ました人です。

その意味で、まさにこの傑作を献呈されるにふさわしい人物だったといえます。

- 第1楽章:Allegro con brio

8分音符のppの刻みに続いて燦めくような高音域の音型が提示されるとき、そこにはすでにただならぬ音楽が展開されることを予想されます。この主題が徹底的に展開されるのですが、それは段階的に上下することである種の荒々しさを、リズムの激しさを演出します。

また、新しいピアノの登場によって可能となった音域の拡大、今までになかったピアノの響き、そして反復とクレッシェンドの活用による音楽の巨大化などがすべてこの作品に詰め込まれています。 - 第2楽章:Introduzione. Adagio molto Rondo. Allegretto moderato - Prestissimo

巨大な1楽章を受けて当初は「Adagio」楽章が予定されていたのですが、それでは作品全体が長くなりすぎると判断して、それに変わって「Introduzione(導入部)」が挿入されました。しかし、その導入部はただのつなぎではなく、「天使のほほえみがにわかに雲に覆われたよう」と称されるような深い感情に満ちた音楽となっています。

この導入を受けてロンド形式の第2楽章に音楽は流れ込んでいきます。このロンド形式は18世紀的な枠から出るものではないようなのですが、それでもその可能性を徹底的に追求した音楽になっています。そして、最後のコーダでは「Prestissimo」となって、演奏至難な華やかな技巧でもって音楽は締めくくられます。

強靱なタッチによって音楽の隅々にまでくっきりと光を当てることでベートーベンの複雑さを解き明かした演奏

アニー・フィッシャーというピアニストは、その実力のわりには認知度が低いのですが、それは演奏家を「演奏会」を通してではなくて「録音」を通して知ることが多いというこの国の宿命がもたらしたものでした。「アニー・フィッシャー=録音嫌い」という数式が成り立つくらいに録音の数が少ないピアニストなのですが、そのあたりの事情については「録音嫌い~アニー・フィッシャー」という一文にまとめたことがあります。興味のある方は目を通してみてください。

1914年生まれなので、その全盛期は50~60年代ということになるのでしょうが、その時期に為した録音はCDに換算して10枚にも満たなのです。

そして、そのレパートリーもモーツァルト、ベートーベン、シューベルト、シューマンという「王道」が大部分と言えば聞こえがいいのですが、頑なまでに範囲が狭いのです。

こんなストイックな音楽活動では人気が出るはずもありません。

この世界は、そう言うストイックさよりは、聞き手の要求に応えて、例えば耳あたりのよいリストの有名作品を次から次へと弾きとばしていくような売り方の方が受けがよくなると言うものです。

ただ、私もまた、それほど偉そうなことは言えません。

彼女は50年代の後半から60年代の初めにかけてある程度まとまった数のベートーベンのソナタを録音しているのですが、その中から「悲愴」と「月光」という有名どころだけをアップして後は忘れてしまっていたのです。更新記録を確認すると、この時期にバックハウスやアラウのソナタも集中してアップしていたので、少しベートーベンのソナタは一休みしようと考えたようで、結局はそのまま残された録音を追加することを忘れてしまったようなのです。

やはり、私の中でも認知度は低かったようです。

そして、そこでふと気づくのです。

クラシック音楽の世界でピアノのソリストとして生きていくためには、これほどまでに見事にピアノを弾きこなす能力が必要なのかという当たり前すぎる現実と、そして、それだけの能力で弾きこなした録音はどれもこれもが立派なものではありながら、それでも数多くの偉大なピアニストたちが残した録音の中に放り込まれれば、それらを押しのけて一等抜きんでているとは言い難い現実の厳しさについてです。

つまりは、商品のクオリティだけで勝負していたのではどうにも分が悪いのがこの世界なのです。ですから、どうしても商品以外の部分に何らかのプラスαを付け加えないと生き残っていけないので、あれやこれやの物語を付け加えたりお水系で売り出したりと涙ぐましい努力をするのです。それでも、そんなプラスαはすぐに剥がれ落ちてしまいますし、何よりも肝心の本人がおっ死んでしまえば後には何も残りません。

そう言えば、美術の世界では画家が亡くなれば絵の価値は一気に半分になるという話を聞いたことがあります。

芸術の世界で生きていくというのは何とも厳しいことです。

ソリストを目指すような連中は子どもの頃から厳しいレッスンに明け暮れて、古い録音などを聞く機会はないと言います。そして、多くの人は訳知り顔でそれでは音楽に「深み」が出ないなどと気楽に言ったりしています。

しかし、過去という歴史の中で積み重ねられてきた録音と真摯に向かい合ってしまえば、よほど鈍感な神経の持ち主でもなけれ同じ道を目指そうとは思わないでしょう。

世の中には、知らないと言うことが幸せにつながることもあるのです。

アニー・フィッシャーが50年代から60年代にかけて録音したベートーベンのピアノソナタを録音順にまとめると以下の7つです。

- ピアノソナタ第21番「ワルトシュタイン」 ハ長調 作品53 1957年6月3,4,12,13日録音

- ピアノソナタ第24番「テレーゼ」 嬰へ長調 作品78 1958年10月14日録音

- ピアノソナタ第8番 ハ短調 「悲愴」 作品13 1958年10月12~14日録音

- ピアノソナタ第30番 ホ長調 作品109 1958年11月20,21日録音

- ピアノソナタ第14番「月光」 嬰ハ短調 作品27-2 1958年11月18~20日&1959年1月5日,2月5日録音

- ピアノソナタ第32番 ハ短調 作品111 1961年6月13~15日録音

- ピアノソナタ第18番 変ホ長調 作品31-3 1961年6月14,17日録音

まず聞いてみて最初に感じるのは驚くほどに強靱なタッチだと言うことです。

女流ピアニストで強靱なタッチと言えばリリー・クラウスですが、あれはモーツァルトでの強靱さであって、こちらはベートーベンでの強靱さなので、ダイナミックレンジ的に比較すれば次元が異なります。

この強靱さをブラインドで聞かされれば、まさか女性が演奏しているとは思わないでしょう。それほどの強さがフィッシャーのピアノからは放出されています。

ピアニストを女性だ男性だと分けることには意味がないことが多いのですが、彼女ほど「女流」ピアニストという表現が意味を持たない人は珍しいでしょう。

そして、彼女のもう一つの特徴は、その強靱なタッチゆえにか、音楽が内に沈潜していくのではなくてひたすらに外に向かって放出していくことです。

その外向性が強靱なタッチと出会えば、結果として彼女の音楽はこの上もなく健康的なものになります。

彼女のピアノは言ってみれば一つの光源のようなものであり、ベートーベンのピアノソナタという立体物の複雑な構造をくっきりと照らし出します。

ですから、ただ端に健康的というレベルをこえて、時には抽象化された二進法の世界のようにも聞こえるのです。(フォルテとピアノの極端なコントラスト!!)

ただし、その照らし出す光で浮かび上がってくるベートーベンという立体構造物の姿は、フィッシャーによる徹底した「譜読み」という「主観」によって描き出されたものであることには注意する必要があります。

彼女のピアノはいわゆるザッハリヒカイトという、ともすれば内容空疎な「呪文」に陥ることはなく、どの部分をとっても強烈な自己主張によって貫かれています。

そして、こういう演奏に接するたびに、スコアに帰れと言う即物主義が本当に意味を持つためには「作曲家の意志に忠実」などと言う実体の伴わない曖昧さに寄りかかるのではなくて、スコアと主観性を徹底的に闘わせることが必要なのだと感じてしまいます。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2025-07-11]

ベートーベン:交響曲第6番 ヘ長調 作品68 「田園」(Beethoven:Symphony No.6 in F major, Op.68 "Pastoral")ヨーゼフ・カイルベルト指揮 バンベルク交響楽団 1960年録音(Joseph Keilberth:Bamberg Symphony Recorded on 1960)

[2025-07-09]

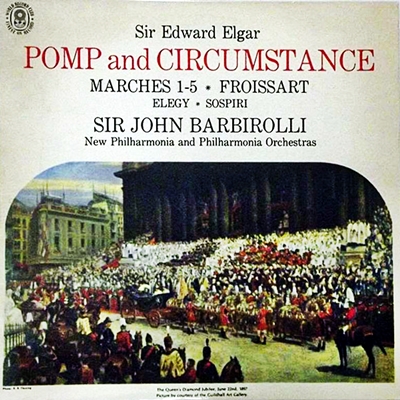

エルガー:行進曲「威風堂々」第1番(Elgar:Pomp And Circumstance Marches, Op. 39 [No. 1 In D Major])サー・ジョン・バルビローリ指揮 フィルハーモニア管弦楽団 1962年8月28日~29日録音(Sir John Barbirolli:Philharmonia Orchestra Recorded on August 28-29, 1962)

[2025-07-07]

バッハ:幻想曲とフーガ ハ短調 BWV.537(J.S.Bach:Fantasia and Fugue in C minor, BWV 537)(organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 10-12, 1961)

[2025-07-04]

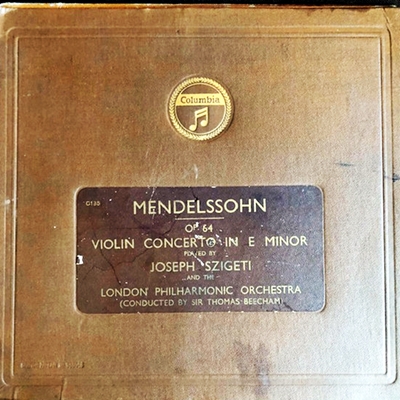

メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調, Op.64(Mendelssohn:Violin Concerto in E minor Op.64)(Vn)ヨーゼフ・シゲティ:トーマス・ビーチャム指揮 ロンドン・フィルハーモニー管弦楽団 1933年録音(Joseph Szigeti:(Con)Sir Thomas Beecham London Philharmonic Orchestra Recoreded on 1933)

[2025-07-01]

ベートーベン:交響曲第5番 ハ短調 「運命」 作品67(Beethoven:Symphony No.5 in C minor, Op.67)ヨーゼフ・カイルベルト指揮 ハンブルク・フィルハーモニー管弦楽楽団 1958年録音(Joseph Keilberth:Hamburg Philharmonic Orchestra Recorded on 1958)

[2025-06-29]

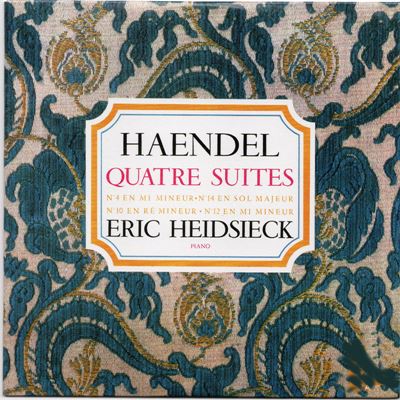

ヘンデル:組曲第12番(第2巻) ト短調 HWV 439(Handel:Keyboard Suite No.12 (Set II) in G Minor, HWV 439)(P)エリック・ハイドシェック:1964年9月18日~21日&30日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n September 18-21&30, 1964)

[2025-06-27]

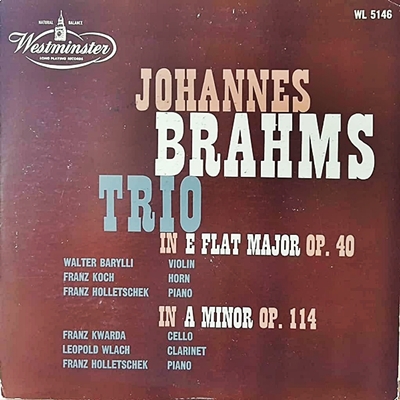

ブラームス:ホルン三重奏 変ホ長調, Op.40(Brahms:Horn Trio in E-flat major, Op.40)(Hr)フランツ・コッホ :(Vn)ワルター・バリリ (P)フランツ・ホレチェック 1952年録音(Franz Koch:(Vn)Walter Barylli (P)Franz Holeschek Recorded on 1952)

[2025-06-25]

バッハ:幻想曲とフーガ ト短調 BWV.542(J.S.Bach:Fantaisie Et Fugue En Sol Mineur, BWV 542)(organ)マリー=クレール・アラン:1959年11月2日~4日録音(Marie-Claire Alain:Recorded November 2-4, 1959)

[2025-06-22]

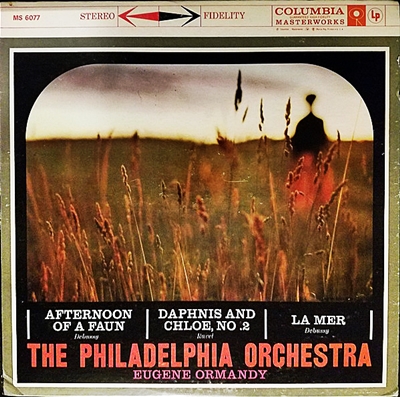

ラヴェル:ダフニスとクロエ第2組曲(Ravel:Daphnis And Chole, Suite No.2)ユージン・オーマンディ指揮 フィラデルフィア管弦楽団 1959年4月19日録音(Eugene Ormandy:Philadelphis Orchestra Recorded on April 19, 1959)

[2025-06-19]

ヘンデル:組曲第16番(第2巻) ト短調 HWV 452(Handel:Keyboard Suite (Set II) in G Minor, HWV 452)(P)エリック・ハイドシェック:1957年9月30日&10月1日~2日録音