Home|シューリヒト(Carl Schuricht)|ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98 & 悲劇的序曲 作品81

ブラームス:交響曲第4番 ホ短調 作品98 & 悲劇的序曲 作品81

カール・シューリヒト指揮 バイエルン放送交響楽団 1961年9月録音

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [1.Allegro non troppo]

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [2.Andante moderato]

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [3.Allegro giocoso]

Brahms:Symphony No.4 in E minor, Op.98 [4.Allegro energico e passionato]

Brahms:Tragic Overture, Op.81

とんでもない「へそ曲がり」の作品

この第4番の交響曲はそういう世評にたいするブラームスの一つの解答だったといえます。

形式的には「時代遅れ」どころか「時代錯誤」ともいうべき古い衣装をまとっています。とりわけ最終楽章に用いられた「パッサカリア」という形式はバッハのころでさえ「時代遅れ」であった形式です。

それは、反論と言うよりは、もう「開き直り」と言うべきものでした。

しかし、それは同時に、ファッションのように形式だけは新しいものを追い求めながら、肝腎の中身は全く空疎な作品ばかりが生み出され、もてはやされることへの痛烈な皮肉でもあったはずです。

この第4番の交響曲は、どの部分を取り上げても見事なまでにロマン派的なシンフォニーとして完成しています。

冒頭の数小節を聞くだけで老境をむかえたブラームスの深いため息が伝わってきます。第2楽章の中間部で突然に光が射し込んでくるような長調への転調は何度聞いても感動的です。そして最終楽章にとりわけ深くにじみ出す諦念の苦さ!!

それでいながら身にまとった衣装(形式)はとことん古めかしいのです。

新しい形式ばかりを追い求めていた当時の音楽家たちはどのような思いでこの作品を聞いたでしょうか?

控えめではあっても納得できない自分への批判に対する、これほどまでに鮮やかな反論はそうあるものではありません。

- 第1楽章 Allegro non troppo ソナタ形式。

冒頭の秋の枯れ葉が舞い落ちるような第1主題は一度聞くと絶対に忘れることのない素晴らしい旋律です。 - 第2楽章 Andante moderato 展開部を欠いたソナタ形式

- 第3楽章 Allegro giocoso ソナタ形式

ライアングルやティンパニも活躍するスケルツォ楽章壮大に盛り上がる音楽は初演時にはアンコールが要求されてすぐにもう一度演奏されたというエピソードものっています。 - 第4楽章 Allegro energico e passionato パッサカリア

管楽器で提示される8小節の主題をもとに30の変奏とコーダで組み立てられています。

老いたるチャンピオン

シューリヒトがコンサート・ホールに録音した音源の初出年確認に随分手間取りました。まず、復刻盤の類には一切正確なデータは掲載されおらず、2003年とか2013年とか言うように、その復刻盤がリリースされた年をPマークとして記載しているものが全てです。

余談ですが、このPマーマ(Pに丸印)というのはアメリカの著作権法では記載することが義務づけられていて、それがないものは保護の対象にはなりません。そして、Pマークには保護の対象としたい著作物が公表された年(レコードであればはじめて発行された年、いわゆる初出年)を記載することと明記されていますから、自分のレーベルで復刻盤としてリリースした年をPマークとして記載する事は明らかに誤りです。

ですから、EMIのようなメジャーレーベルであれば、一部過誤に基づくミスは見受けますが、基本的には正確に記載されています。

しかし、復刻盤を中心としたヒストリカルレーベルでは、Pマークに関する記載は意図的と思わざるを得ないほどに「過誤」のオンパレードです。

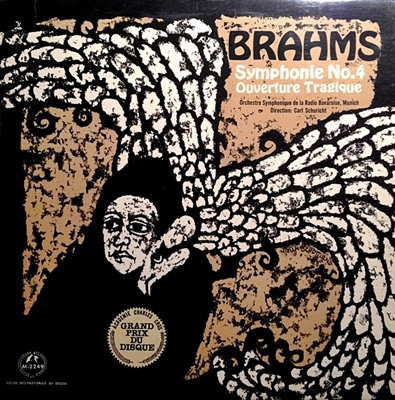

例えば、ここで紹介しているシューリヒトのブラームスの4番は遅くても1963年(現在確認が出来たの「Guilde Internationale Du Disque - M-2249」)には発行されていますから、それを2003年に復刻盤としてリリースした場合のPマークは「1963」、もしくは「1963-2003」が正解で、「2003」とだけ記載するのは誤りです。

細かいことかもしれませんが、この辺りの法律遵守の姿勢はそのレーベルの信用にもつながると思いますし、それは同時により良質な復刻を行っているか否かにもつながると思いますので、意外と要チェックかもしれません。

また、なかにはPマークそのものの記載がないレーベルも存在しますが、少なくともこの記載がなければアメリカ国内では保護の対象とはなりません。ただし、日本の著作権法にはその規定はないので、それをもって保護の対象から外れることはありません。

とは言え、どうやらシューリヒトがコンサートホールで録音した音源のほぼ大部分は既にパブリックドメインになっていることは確認できましたので、ポチポチと放出していきたいと思います。

このブラームスの4番はシューリヒトの得意曲目だったようで、多くの録音が残されています。

その中でも、きちんとスタジオで録音されたこのバイエルン放送交響楽団との1961年盤の存在価値は大きいと言えます。

確かに、シューリヒトが時々ライブでみせるあざとい表現は、一度や二度聞くぶんには面白くてハッとさせられるのですが、録音とは何度も聞かれることを前提とした「再現芸術」だという立場に立てば、このようなスタジオ録音の価値を過小評価してはいけません。

おそらく、この作品対するアプローチとして考えられるのは基本的には二つです。

一つは、一度聞けば絶対に忘れることのない、第1楽章冒頭の舞い落ちる秋の枯れ葉のような色で全体を染め上げることです。

もう一つはブラームスという男を敬しながらも、心の底では「時代遅れの男」として遠ざけようとする世間への異議申し立てとしてファイティングポーズを取るかです。

こういう白黒二分法は微妙なディテールを塗りつぶす危険はあるのですが、それでも己の軸足がどちらにのっているかは重要なことです。

そして、あれこれ聞き直してみて驚いたのは、このシューリヒトは当然かもしれませんが、あのワルターのコロンビア響盤も結構なファイティングポーズを取っていることです。特に、金管群のあっけらかんとした鳴りっぷりはワルター盤の方が突き抜けていますし、オケの響きもからっと冴え渡っているので、より若々しいファイターの姿が立ちあらわれています。

それと比べれば、このシューリヒトの方はそこまで若々しくなく、どこか淡々としたおもむきの中で、それでも戦い続ける老いたるチャンピオンという風情があります。

そして、その風貌はどこかシューリヒト本人の姿にだぶっていくような気もするのです。

コンサート・ホールという通信販売によるレーベルは、その貧弱な録音クオリティが批判の対象とはなってきたのですが、それでも録音に恵まれなかったシューリヒトがその人生の最後にこういう形でステレオ録音が残ったことは幸せでした。

なお、コンサートホール盤では、埋め草として「悲劇的序曲」も収録されていますので、それと同じ形でアップしておきます。

こういう小品はそれ単独でアップすることがあまりなかったので、言い方としては堂かなとは思うのですが(^^;、いささか在庫がだぶってきています。これ以上在庫が積み上がるのも困りますので、これからはこういう形で放出していきたいと思います。

この演奏を評価してください。

- よくないねー!(≧ヘ≦)ムス~>>>1~2

- いまいちだね。( ̄ー ̄)ニヤリ>>>3~4

- まあ。こんなもんでしょう。ハイヨ ( ^ - ^")/>>>5~6

- なかなかいいですねo(*^^*)oわくわく>>>7~8

- 最高、これぞ歴史的名演(ξ^∇^ξ) ホホホホホホホホホ>>>9~10

- 件名は変更しないでください。

- お寄せいただいたご意見や感想は基本的に紹介させていただきますが、管理人の判断で紹介しないときもありますのでご理解ください。

よせられたコメント

2021-08-03:コタロー

- 小林利之氏の著書『ステレオ名曲に聴く』には、この演奏について「オーケストラの質がやや落ちて弱いのですが、ドイツ的なカラーのあるブラームスです。」と記載されていました。

この演奏は大学時代に廉価盤LPで購入して愛聴していました。私の耳には、オーケストラの質よりも録音のバランスに問題があるように聴こえます(木管が耳につく)。

この演奏では、何といっても第1楽章がブラームス晩年の寂寥感を余すところなく表していて素晴らしいです。また、余白に収録された「悲劇的序曲」も名人の一刀彫を思わせる見事なものです。

このサイトで久しぶりに聴くことができて懐かしいです。

【リスニングルームの更新履歴】

【最近の更新(10件)】

[2026-02-12]

シベリウス:ヴァイオリン協奏曲 ニ短調, Op.47(Sibelius:Violin Concerto in D minor Op.47)(Vn)ダヴィド・オイストラフ:シクステン・エールリンク指揮 ストックホルム・フェスティヴァル管弦楽団 1954年録音(David Oistrakh:(Con)Sixten Ehrling Royal Stockholm Philharmonic Orchestra Recorded on 1954)

[2026-02-10]

フォーレ:夜想曲第12番 ホ短調 作品107(Faure:Nocturne No.12 in E minor, Op.107)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)

[2026-02-08]

ハイドン:弦楽四重奏曲第59番 ホ長調 Op. 54, No. 3, Hob.III:59(Haydn:String Quartet No.59 in E major, Op. 54, No.2, Hob.3:59)プロ・アルテ弦楽四重奏団:1936年11月19日録音(Pro Arte String Quartet]Recorded on November 19, 1936)

[2026-02-06]

ラヴェル:ピアノ三重奏曲 イ短調(Ravel:Piano Trio in A minor)(Vn)ジャン・パスキエ:(P)リュセット・デカーヴ (Cello)エティエンヌ・パスキエ 1954年発行(Pierre Pasquier:(Cello)Etienne Pasquier (P)Lucette Descaves Published in 1954)

[2026-02-02]

ベートーベン:ピアノソナタ第28番 イ長調 Op.101(Beethoven:Piano Sonata No.28 in A major, Op.101)(P)ハンス・リヒター=ハーザー 1956年3月録音(Hans Richter-Haaser:Recorded on March, 1956)

[2026-01-31]

ヴィオッティ:ヴァイオリン協奏曲第22番イ短調 G.97(Viotti:Violin Concerto No.22 in A minor)(Vn)ジョコンダ・デ・ヴィート:ヴィットリオ・グイ指揮 グラインドボーン祝祭管弦楽団 1953年9月23日~24日&10月10日録音(Gioconda de Vito:(Con)Vittorio Gui Glyndebourne Festival Orchestra Recorded on September 23-24 & Ovrober 10, 1953)

[2026-01-27]

ベートーヴェン:ドン・ジョヴァンニの「お手をどうぞ」による変奏曲 ハ長調, WoO 28(Beethoven:8 Variations on La ci darem la mano from Mozart's Don Giovanni in C Major, WoO 28)ウィーン・フィルハーモニー木管グループ:1949年録音(Vienna Philharmonic Wind Group:Recorded on 1949)

[2026-01-25]

J.S.バッハ:前奏曲とフーガ ニ長調 BWV.532(J.S.Bach:Prelude and Fugue in D major, BWV 532)(Organ)マリー=クレール・アラン:1961年12月10日~12日録音(Marie-Claire Alain:Recorded December 5-8, 1961)

[2026-01-21]

ベートーヴェン:弦楽四重奏曲第15番イ短調, Op.132(Beethoven:String Quartet No.15 in A minor Op.132)ハリウッド弦楽四重奏団:1957年5月25日&6月6日&12日録音(Recorded on 25 May 25& June 8, 12, 1957)

[2026-01-19]

フォーレ:夜想曲第11番 嬰ヘ短調 作品104-1(Faure:Nocturne No.11 in F-sharp minor, Op. 104 No.1)(P)エリック・ハイドシェック:1960年10月21~22日録音(Eric Heidsieck:Recorded 0n October 21-22, 1960)